この文章のトピックスは以下です。

・全世界の漁獲高は横ばいだが、養殖は増加の一途

・日本の養殖量は1994年をピークに2023年は63.4%まで減っている

・全世界に占める日本の養殖量割合は1962年17.1%、2023年0.65%

・養殖で増えている種類はくろまぐろ、ぎんざけ、しまあじ

・上記の3種類以外は減っている

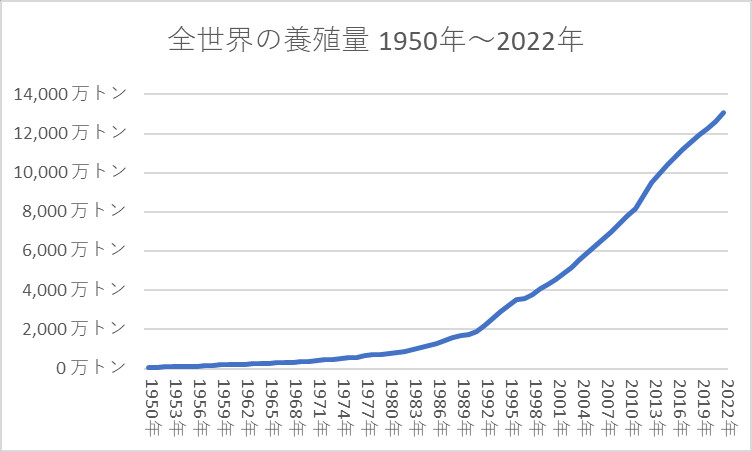

世界の養殖業は一貫して伸び続けている

出典:FishStat(FAO)

上記は全世界の養殖量推移です。

1950年64万トン、2022年13,092万トン、前後比13,028万トン(20456.3% 約204倍)です。

1990年くらいから養殖量が増加しており、いまもその勢いは衰えていません。

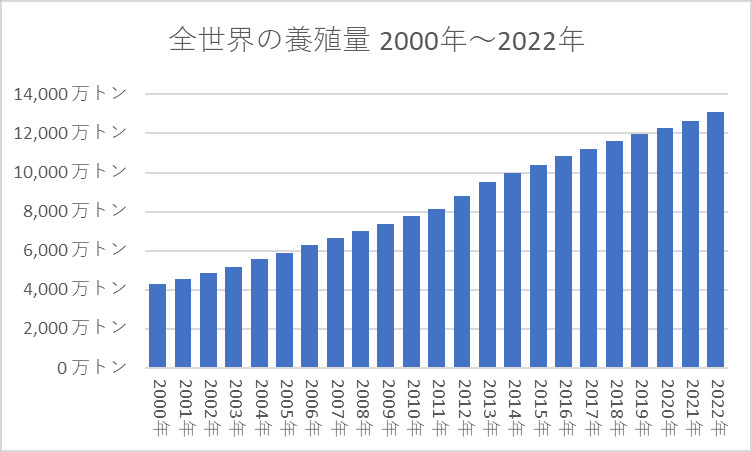

出典:FishStat(FAO)

上記は全世界の養殖量、2000年からの推移です。

2000年4,302万トン、2022年13,092万トン、前後比8,790 万トン(304.3%)です。

2000年と2022年を比較しても3倍強に増えています。

以下水産庁の資料には「世界全体の漁業の漁獲量は横ばい、養殖業の収穫量は急激に伸びている」の情報通りのグラフです。

世界の漁業・養殖業生産量の推移

〈世界の漁業・養殖業生産量は2億2,697万t〉

世界の漁業と養殖業を合わせた生産量は増加し続けています。令和5(2023)年の漁業・養殖業生産量は2億2,697万tとなりました。このうち漁業の漁獲量は、1980年代後半以降横ばい傾向となっている一方、養殖業の収獲量は急激に伸びています。出典:令和6年度水産の動向、令和7年度水産施策(水産庁)

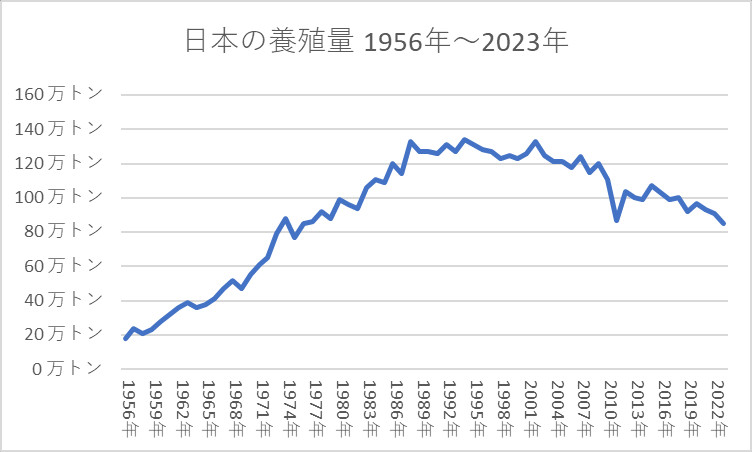

日本の養殖量は1994年をピークに漸減

出典:海面漁業生産統計調査(農林水産省)

上記は日本の養殖量推移です。

ピークは1994年134万トン、2023年85万トン、前後比-49万トン(63.4%)に減っています。

世界の養殖業は増加していますが、日本は緩やかに減っています。

グラフ内で東日本大震災の年にあたる2011年が下がっています。

当時、大きな被害を受けた養殖業のニュースを見聞きしましたが、復興を断念しそれが養殖業減少になるシナリオは思いつきます。

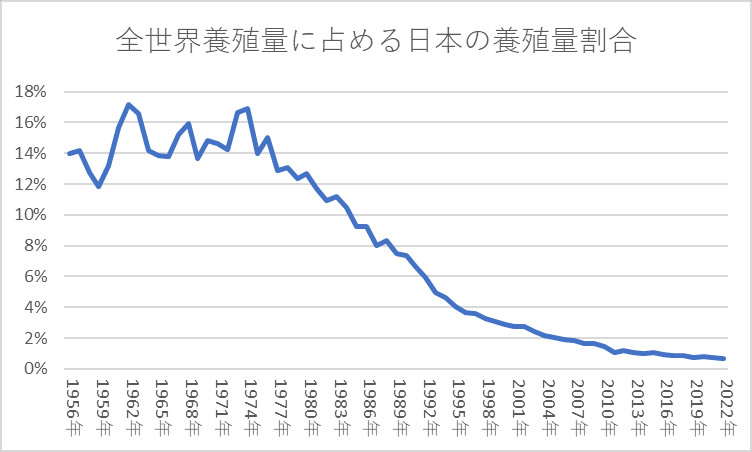

出典:海面漁業生産統計調査(農林水産省)

出典:FishStat(FAO)

上記は全世界養殖量に占める日本の養殖量割合です。

ピークは1962年17.1%、2023年0.65%、前後比3.8%(-96.2%)です。

日本の養殖量ピーク時は全世界の2割弱でしたが、その後減退しています。

種類別ではくろまぐろやぎんざけは増えているが大半は減っている

出典:海面漁業生産統計調査(農林水産省)

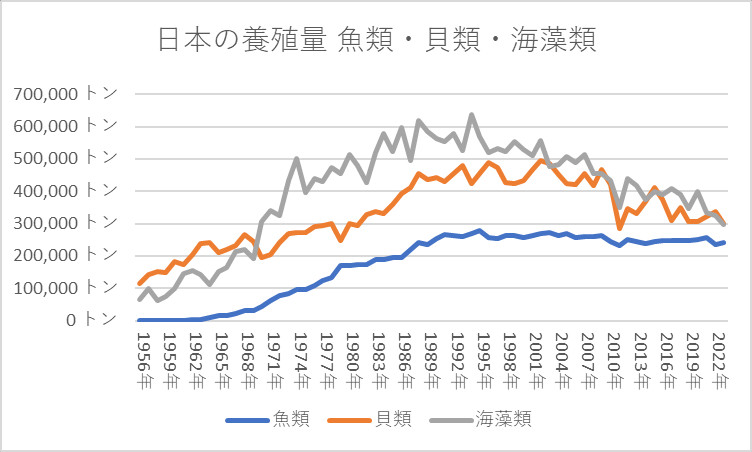

上記は日本の養殖量の分類、魚類・貝類・海藻類の養殖量推移です。

魚類は1994年271,351トン、2023年243,361トン、前後比-27,990トン(89.7%)。

貝類は1994年424,294トン、2023年300,803トン、前後比-123,491トン(70.9%)。

海藻類は1994年639,233トン、2023年298,632トン、前後比-340,601トン(46.7%)。

全分類、1994年と2023年を比較するとどれも減少していますが、一番減少幅が大きいのは海藻類。

一番、養殖量が多いのも海藻類ですが、ピークから比べ半数以下になっています。

出典:海面漁業生産統計調査(農林水産省)

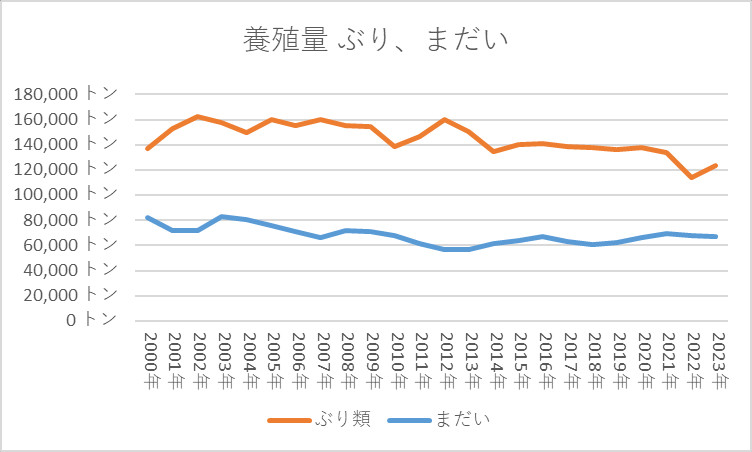

上記はぶり、まだいの養殖量推移です。

ぶりは2000年136,834トン、2023年123,502トン、前後比-13,332トン(90.3%)。

まだいは2000年82,183トン、2023年67,257トン、前後比-14,926トン(81.8%)。

ぶりと真鯛は種類別で最も養殖量が多い2つの魚種ですが、ゆるやかに減少していますがまだがニーズがあると言えます。

出典:海面漁業生産統計調査(農林水産省)

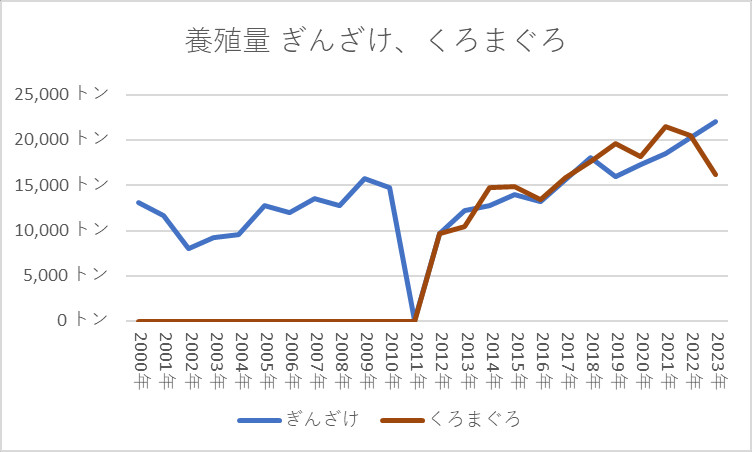

上記はぎんざけ、くろまぐろの養殖量推移です。

ぎんざけは2000年13,107トン、2023年22,055トン、前後比+8,948トン(168.3%)。

くろまぐろのみデータは2012年からで9,639トン、2023年16,200トン、前後比+6,561トン(168.1%)。

ぎんざけとくろまぐろは、養殖業全体が減っている中、約1.7倍の増加となっています。

出典:海面漁業生産統計調査(農林水産省)

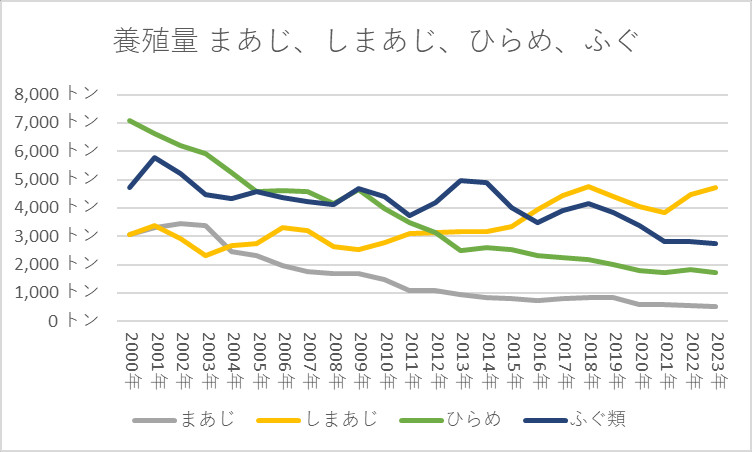

上記はまあじ、しまあじ、ひらめ、ふぐの養殖量推移です。

まあじは2000年3,052トン、2023年532トン、前後比-2,520トン(17.4%)。

しまあじは2000年3,058トン、2023年4,710トン、前後比1,652トン(154.0%)。

ひらめは2000年7,075トン、2023年1,722トン、前後比-5,353トン(24.3%)。

ふぐは2000年4,733トン、2023年2,742トン、前後比-1,991トン(57.9%)。

この4種中でしまあじのみ、2000年と2023年比で増加していますが、そのほかは減少しています。

特にまあじ-82.6%とひらめ-75.7%は、大幅減少している種です。

出典:海面漁業生産統計調査(農林水産省)

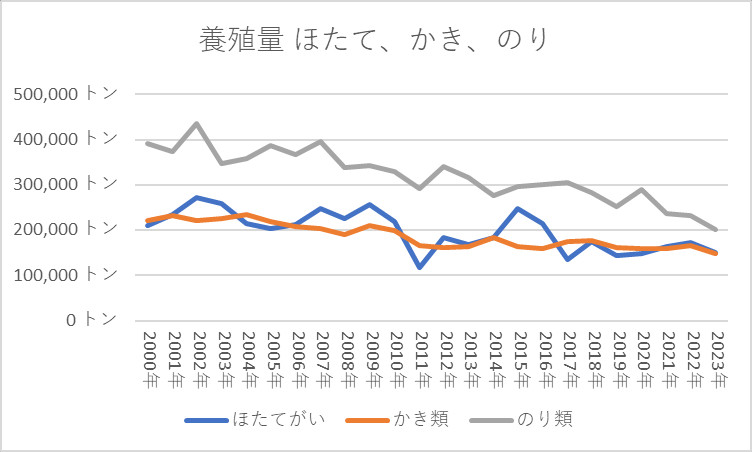

上記はほたて、かき、のりの養殖量推移です。

ほたては2000年210,703トン、2023年151,311トン、前後比-59,392トン(71.8%)。

かきは2000年221,252トン、2023年149,064トン、前後比-72,188トン(67.4%)。

のりは2000年7,075トン、2023年1,722トン、前後比-5,353トン(24.3%)。

上記は魚類以外の養殖量が大きい3種ですが、いずれも2000年と2023年比で減少しています。

特にのりは-75.7%と約1/4に減っています。

安定と揺らぎ

小さな子どもが天然ウナギを一口食べて、苦手なものを食べたときの顔をする。

養殖ウナギは普通に食べるが、天然ウナギは「ちょっとこれ苦手」と言う。

上記はわが家の子どもの体験ですが、この時、僕は天然物と養殖物で良し悪しはあると考えていました。

一般的に養殖魚は、身の質や脂の乗りが天然ものとは違い、天然物は自然の中で生きてきたためか脂は少なめ、対し養殖物は脂がのっている。

一例として養殖マグロはトロの部分が天然物より多い。

あとは、天然物は泥臭さが残っていたり、皮が厚い点も苦手な人は縁遠くなる要素です。

あとは、日常食べる魚が養殖物が増えていることもあるのではないか。

以前このブログでも書きましたが、回転ずしで不動の一番人気は養殖サーモンです。

わが家の子どもはサーモンが大好きで、スーパーでサーモンを買うときは笑顔です。

僕も炙りサーモンが好きで、回転ずしに行くと必ずオーダーします。

このサーモンは安定の養殖によって支えられています。

養殖は一定の環境で、餌も管理されており、歩留まりの表現が妥当か分かりませんが、一定以上の品質の魚をわれわれは口にしている。

一般普及している養殖魚は、市場原理でおいしいものしか残っていません。

そして、消費者視点では最も気になるポイントとして「値段」があります。

魚屋さんのお値段を見ても、養殖魚と天然魚を比較するとほぼ天然ものの値段が高くなっています。

天然物は「天然」とわざわざ書かれており、それは1つ付加価値になっています。

2025年現在の日本は物価高が続いており、僕の身の回りでも「いつも行くスーパーでほとんど全て高くなった」と口をそろえて言います。

ハレの日であれば奮発することはあっても、日常の食費を抑制しするなら、リーズナブルかつ安定のおいしさの養殖魚を購入するのは、生活防衛感覚として妥当です。

もう少し広い視点で地球規模的にみるなら、魚資源の枯渇を考えると養殖は必要だと僕は考えています。

決して養殖を下に見ているわけではなく、企業努力によってたとえは愛媛県の伊予柑を食べて育った柑橘ハマチのように、味で独自性も出せているものもある。

食料の安定供給は生きるベースというのも、昨今のきな臭い世界情勢を見ていて感じます。

それでもできるなら、天然物の体験も知っておきたい。

すべてが工場出荷されたような規格に沿った画一的なものではない、揺らぎのようなもの。

あるいは野性味や泥臭さのような、生物はそもそもそういうものとして認識する。

このブロックの冒頭、わが家の子どもが天然ウナギで箸を止めた理由を聞くと、ちょっと苦くて皮が固く独特の味がしたと言っていました。

苦味も含めこのあたりは大人の味とも考えられ、もしかすると大人になるとそれが好きになるかもしれない。

あるいは、そういうものを受け入れられる人間であってほしい親の勝手な願望もあります。

魚のおいしい部分の1つに「皮ぎし」があります。

「皮ぎし」とは魚の皮と身の間にある脂がのっている部分で、湯引きの刺身や皮を炙るとその旨味が際立ちます。

炙りサーモンだけではなく炙りトロなど、炙っただけで美味しさは何割か増えると僕は考えています。

ひと手間で大きく変化する味を嚙みしめると、そこには人生にも通ずるものがあると感じます。

さいごに

僕の知り合いの新婚さんがおり、そのご主人様の趣味は海釣りです。

奥様が釣りに一緒に行くことはありませんが、その奥様はご主人の釣りが趣味という事に賛成していました。

理由は、下手な遊びされるのもイマイチだし、何より夕食の食材になるから。

たくさん釣れすぎでも消費しきれませんが、適度な量であれば釣りは一石二鳥と言える趣味です。