この文章のトピックスは以下です。

・自動車価格は分類別で上昇幅に差があり全体平均するとわずかに上昇

・価格を25年前と比べると軽乗用車1.8倍強、小型自動車1.5倍弱、普通乗用車0.9倍、輸入車ほぼ同値

・販売台数では24年前と比べると小型乗用車が約6割減、普通自動車と軽乗用車の販売台数は大きく増加

・2023年時点では軽乗用車が一番保有数が多い

・東京や大阪は車を持たない人が多い

・乗用車の平均使用年数は34年で約1.4倍長くなっている

自動車価格は全体平均するとわずか上昇

出典:小売物価統計調査(動向編)(総務省)

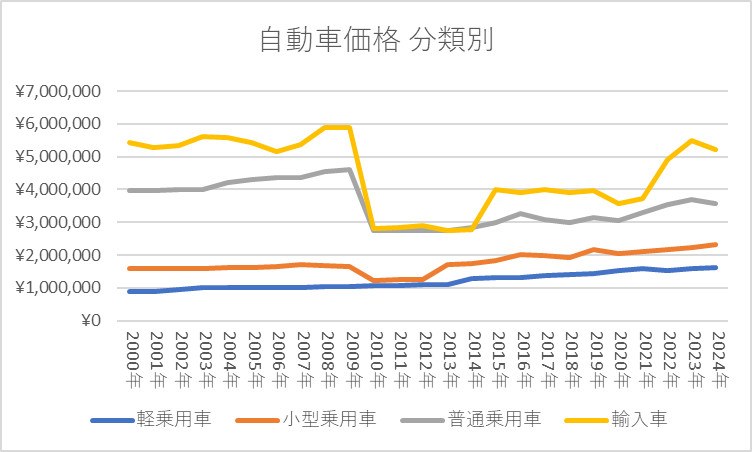

上記は自動車の分類別の価格推移です。

分類の意味は以下です。

・軽自動車

ナンバーが黄色の乗用車・貨物車

全長3.4m以下、全幅1.48m以下、全高2.0m以下、排気量660㏄以下

・小型自動車

ナンバーが「5」「7」の乗用車、「4」「6」の貨物車

自動車の大きさが、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0m以下、排気量2,000㏄以下

・普通自動車

ナンバーが「3」の乗用車、「1」の貨物車、「2」のバス

上記の小型乗用車のサイズを上回った物

軽乗用車や小型自動車はゆるやかに上昇し続けています。

対し、普通自動車と輸入車は2010年に一度下がった後、上昇しています。

2000年と2024年を比べると軽乗用車185.5%、小型自動車145.3%、普通乗用車90.0%、輸入車95.9%です。

出典:小売物価統計調査(動向編)(総務省)

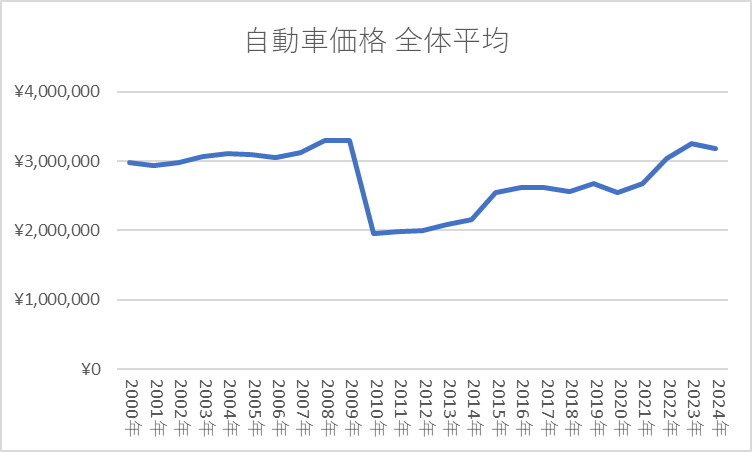

上記は1つ上のグラフに出てきた4分類を平均した金額です。

2010年に下がったのち上昇しています。

2000年\2,972,681、2024年\3,186,379、前後比+\213,697(107.2%)です。

単純に前後比較するなら金額は上がっていますが、25年で7.2%増加なのでほとんど上がっていないとも言えます。

ここ24年で小型乗用車が約6割減

出典:四輪車(一般社団法人 日本自動車工業会)

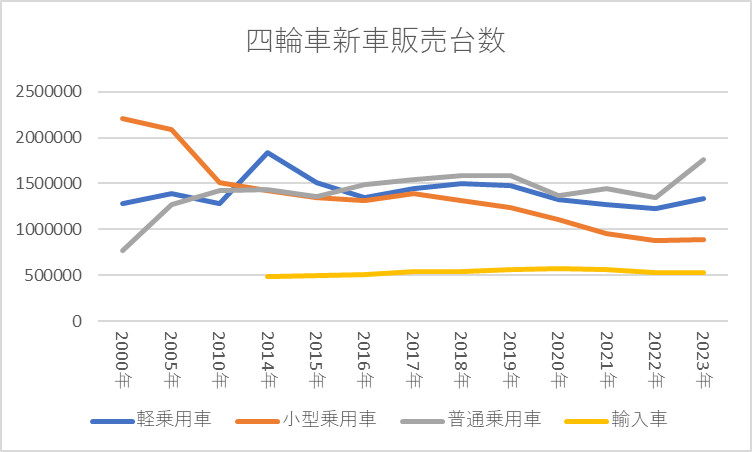

上記は四輪車、新車販売台数です。

軽乗用車2000年1,281,265台、2023年1,341,330台、前後比+60,065台(104.7%)です。

小型乗用車2000年2,208,387台、2023年893,228台、前後比-1,315,159台(40.4%)です。

普通乗用車2000年770,220台、2023年1,758,169台、前後比+98,7949台(228.3%)です。

輸入車2014年485,055台、2023年533,729台、前後比+48,674台(110.0%)です。

24年間で小型車のみ約6割減でそれ以外は増加しており、特に普通乗用車が2倍強になっています。

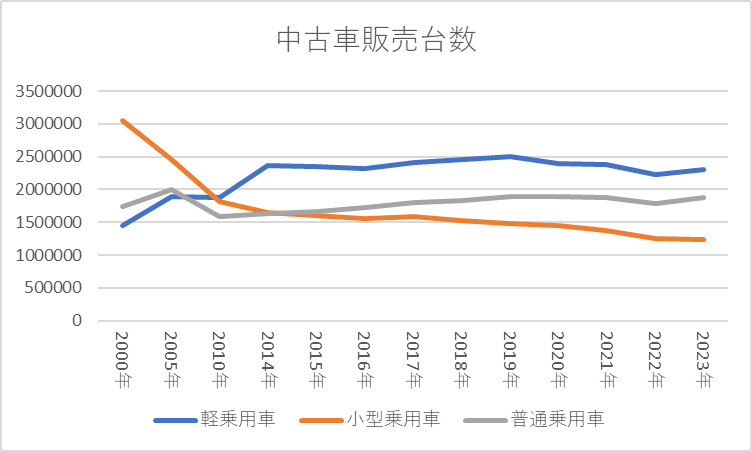

出典:四輪車(一般社団法人 日本自動車工業会)

上記は中古車販売台数です。

軽乗用車2000年1,448,546台、2023年2,298,233台、前後比+849,687台(158.7%)です。

小型乗用車2000年3,050,087台、2023年1,231,246台、前後比-1,818,841台(40.4%)です。

普通乗用車2000年1,742,786台、2023年1,872,493台、前後比+129,707台(107.4%)です。

新車同様小型乗用車の販売台数が約6割減少し、軽乗用車が1.5倍に増えています。

自動車を長く乗る人が増えている

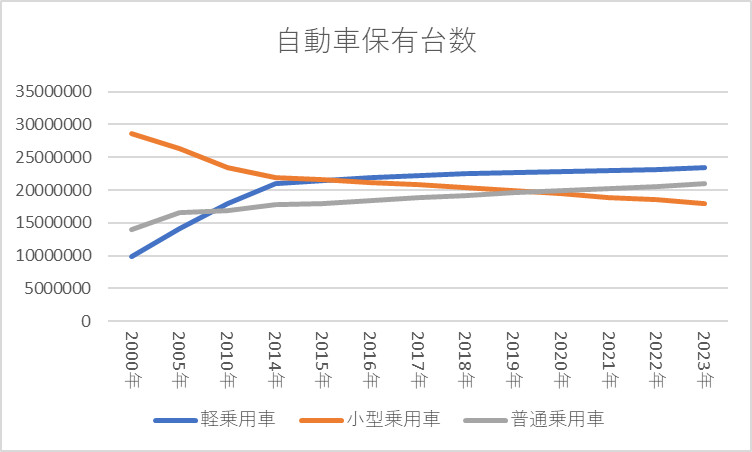

出典:四輪車(一般社団法人 日本自動車工業会)

上記は自動車保有台数です。

2023年時点の1位は軽乗用車、2位は普通自動車、3位に小型乗用車となっています。

小型乗用車は2000年時点では圧倒的1位でしたが、人気を落としています。

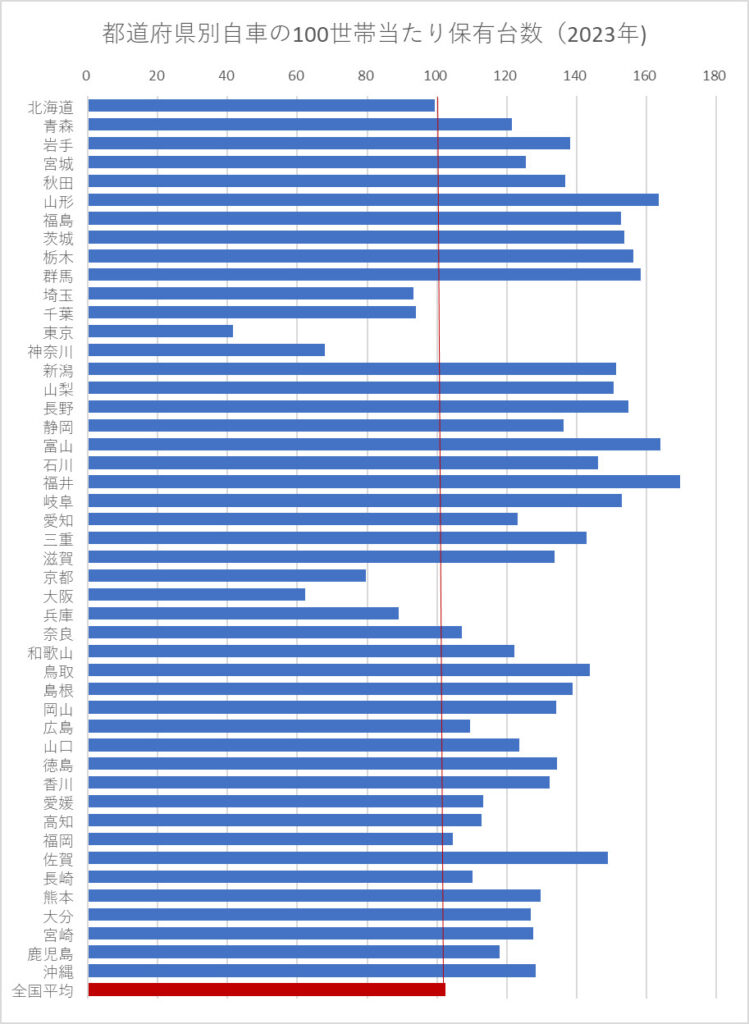

出典:四輪車(一般社団法人 日本自動車工業会)

上記は2023年の、都道府県別自家用乗用車・100世帯当たり保有台数です。

都市部は公共交通機関が発達しており自動車を持たない人が多く、東京や大阪は100を大きく下回っています。

1位は福井169.8で、1世帯で約1.7台の車保有となっています。

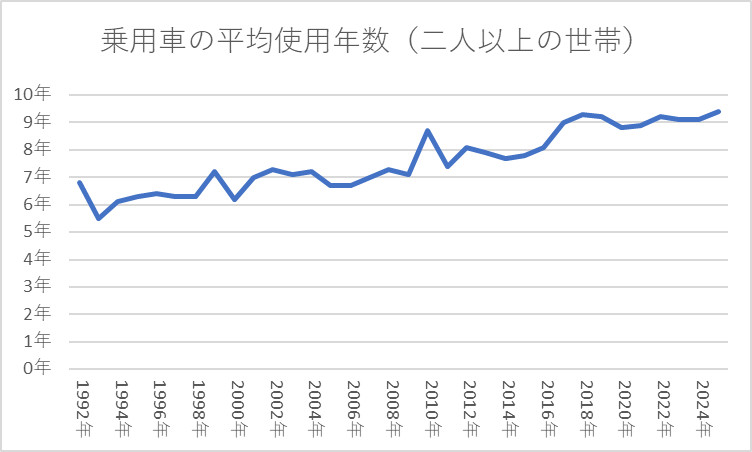

出典:消費動向調査(内閣府)

上記は2人以上世帯の乗用車の平均使用年数です。

1992年6.8年、2025年9.4年、前後比+2.6年(138.2%)です。

右肩上がりに増えており、1台の車を長く車に乗る人が増えています。

車の値段は上がるだけの理由はある

今回のこの文章、最近車の金額が上がっているニュースからデータを見ようと思い作りました。

データでは全体平均では金額が上がっており、このニュースは正しい結果でした。

とはいえ肌感覚で言うなら、もっと上がっていても良いと思っています。

たとえば最近の軽自動車は200万円超えは普通ですし、オプションをフルにつけると300万円オーバーの車もある。

一昔前、軽自動車は100万円ちょっとで購入できていたことを考えるなら、近年の車の価格は上昇していると僕は感じています。

ただ価格上昇がおかしいとは思っておらず、さまざまな状況に対応したがゆえの適正に近い金額とも思っています。

車を取り巻く環境はどんどん変化し続けており、コストアップの要因はあります。

・運転支援や安全技術に適合するためのコスト

・自動運転を含む次世代技術への投資

・原材料費や人件費の高騰

・為替

どれも表側には見えにくいもので、購入時には随分値段が上がったと感じるかもしれません。

僕は車が好きでさまざまな車情報に触れており、個人的にはどれも納得の値上げ原因です。

世界的に環境配慮はどんどん厳しくなっており、車に搭載されるセンサー類や演算装置はいまは膨大になっています。

これらは普通に運転していて気づきにくいものが多いですが、当然コストは発生する。

今回見たデータの中で車保有数が一家に1台以下の都道府県は8つありました。

ということは地方では一家に1台以上の車保有が普通で、車は生活の足でもある。

この先の地方の経済縮小、可処分所得の減少から考えると、耐用年数増加も自然な流れと感じます。

近年の傾向として、僕が認識していなかったのは「小型車が24年で約6割減少」している点でした。

言われてみると小型車ユーザーが軽自動車や普通車に分類されるミニバンに移行したのは、運転していると分かります。

僕は東京在住ですが、以前は見かけることが少なかった軽自動車もいまは普通に走っています。

東京の狭い道路事情を考えると軽自動車は理にかなっていますが、一家に1台しか車が持てない駐車場事情などを考えると特に家族連れはミニバンを選択するのも想像に難くない。

あるいは運転者の年齢が上がり、子どもが巣立ったご家庭では大きな車が不要になり、運転が楽な軽自動車に乗り換えるシナリオも現代的です。

ここまで書いてきたものを見直してみると、現実的な落としどころが並んでいます。

車は購入時点の金額も高価ですしランニングコスト面からも、地に足の着いた選択をするのは妥当です。

言い換えるなら、スポーツカーやセダン不遇の時代となります。

それでも僕は車を購入するとき現実解にプラスして、自分が運転していて楽しい車を僕の奥様にプレゼンしています。

さいごに

あるディーラーの営業の方と話していたとき、最近の乗換年数についての話題になりました。

傾向として「長く乗る人は長く、ぽんぽん乗換える人も増えて、中間が減ってきました」とのことでした。

言わんとしていることは理解でき、買った車に愛着を持つのか金銭的理由かは分かりませんが、長く乗る人は10年以上乗り続ける。

半面、リセールバリューを考えると1回目か遅くとも2回目の車検時には乗り換えることで大きな出費を抑えつつ、最新テクノロジー車に乗り換え選択する人も増えている。

車が壊れにくく長く乗れるようになった面はありますが、中間層が減ってきているのは理解できます。

最近の車の進化は目を見張るものがあります。

10年前の車と今の車を乗り比べれば理解できますが、現行モデルは乗りやすい車種が並んでいます。

進化はどこかで頭打ちになるのかと思いきや、この先の全自動運転も含めまだまだ落ち着く先は見えません。