この文章のトピックスは以下です。

・生涯独身はよくないに賛成する人は29年で-16.3%

・男女一緒に暮らすなら結婚するに賛成する人は29年で-21.6%

・女/男らしさは必要に賛成する人は16年で-22.9%

・結婚に犠牲は必要と考える人は29年で-2.8%、ただし男性は上昇

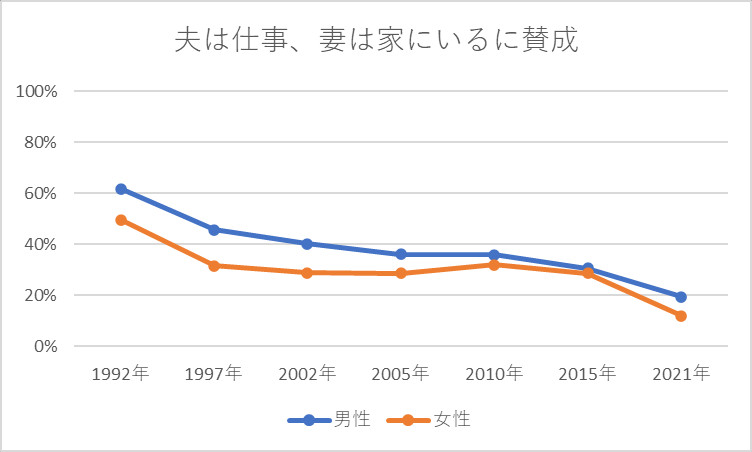

・夫は仕事、妻は家にいるに賛成する人は29年で-40.0%

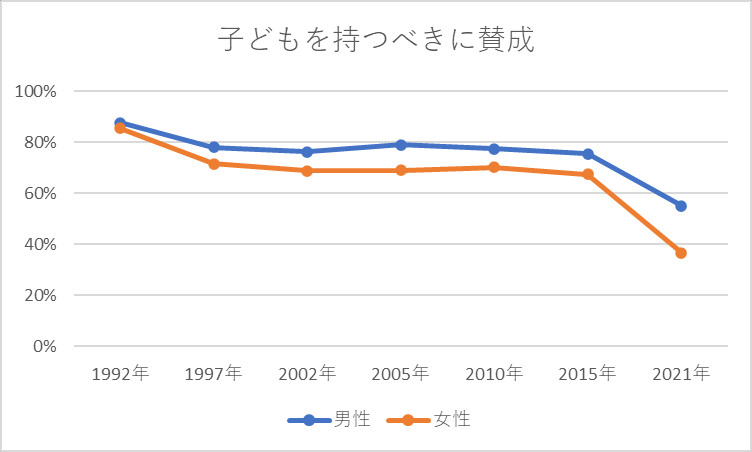

・子どもを持つべきとの考えに賛成する人は29年で-40.7%

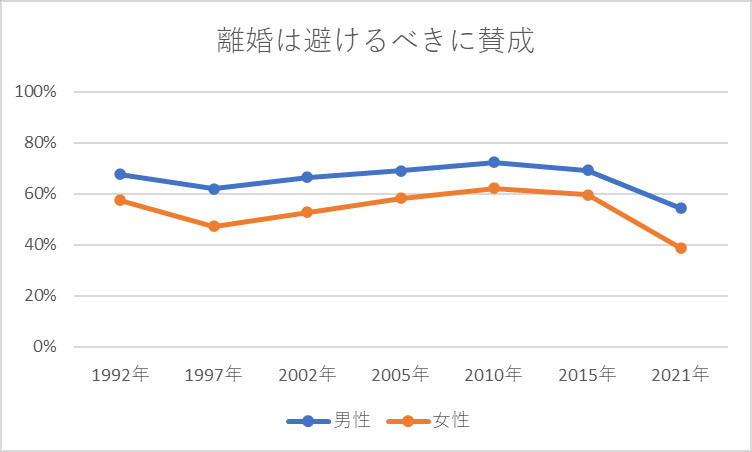

・離婚を避けるべきに賛成する人は29年で-16.1%

・未婚者のうち旧来的な考えを支持する人の方が結婚意欲は高い

・未婚者のうち旧来的な考えを支持する人の方が希望子ども数はわずかに多い

旧来的な考え方をする人は減っている

この文章は旧来的な考えを持つ人がどの程度いるのかの推移情報です。

出典:第16回出生動向基本調査(国立社会保障・人口問題研究所)

出典:第16回出生動向基本調査(国立社会保障・人口問題研究所)

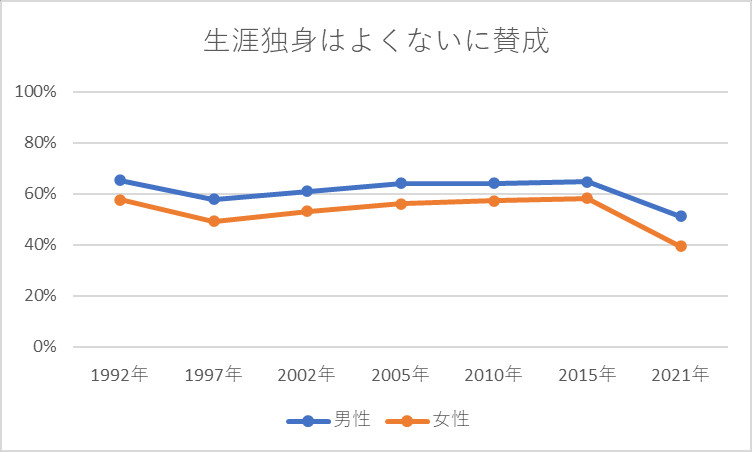

上記は生涯独身でいるのを良くないと考える人の割合です。

男性は1992年65.3%、2021年51.1%、前後比-14.2%。

女性は1992年57.6%、2021年39.3%、前後比-18.3%。

男女とも減っていて、2021年時点で男性の約半数は生涯独身は良くないと考えています。

出典:第16回出生動向基本調査(国立社会保障・人口問題研究所)

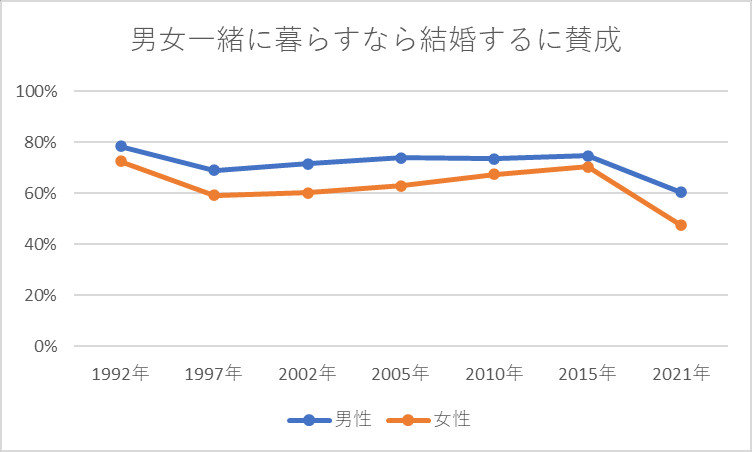

上記は男女が一緒に暮らすなら結婚した方が良いと考える人の割合です。

男性は1992年78.5%、2021年60.5%、前後比-18.0%。

女性は1992年72.6%、2021年47.5%、前後比-25.1%。

女性はこの期間、結婚していなくても一緒に暮らしてよいと考える人が約1/4に減っています。

出典:第16回出生動向基本調査(国立社会保障・人口問題研究所)

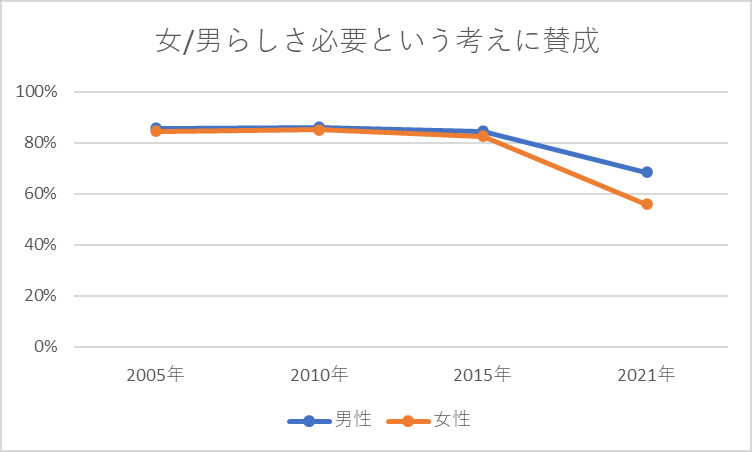

上記は女らしさ・男らしさが必要と考える人の割合です。

男性は2005年85.6%、2021年68.3%、前後比-17.9%。

女性は2005年84.4%、2021年55.9%、前後比-28.5%。

このデータのみ16年の期間ですが、男女とも大きく「男女らしさが必要」と考える人が減っています。

特にグラフ内最新年の2021年に一気に減少しています。

出典:第16回出生動向基本調査(国立社会保障・人口問題研究所)

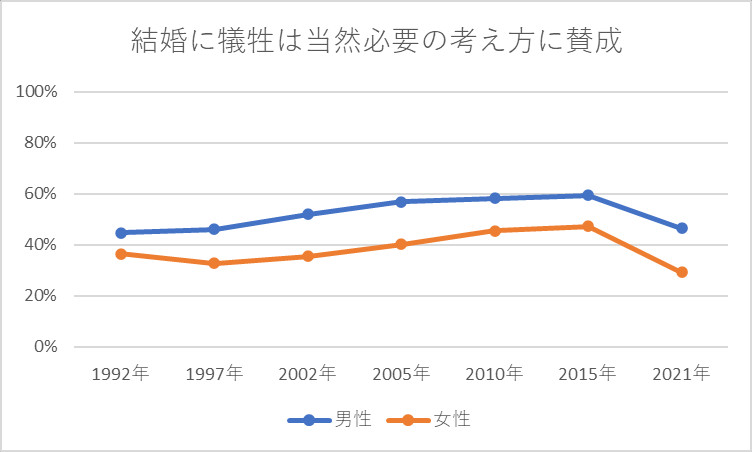

上記は結婚に犠牲は当然必要と考える人の割合です。

男性は1992年44.7%、2021年46.4%、前後比+1.7%。

女性は1992年36.4%、2021年29.1%、前後比-7.3%。

このグラフ、要因は不明ですが男女とも2015年まで上昇して2021年に大きく下がっています。

また、今回見たデータの中で唯一、前後比がプラスになっているのが「男らしさを必要と考える男性+1.7%」です。

出典:第16回出生動向基本調査(国立社会保障・人口問題研究所)

上記は夫は仕事、妻は家にいるのが賛成と考える人の割合です。

男性は1992年61.7%、2021年19.5%、前後比-42.2%。

女性は1992年49.7%、2021年12.0%、前後比-37.7%。

男女とも大幅減少で、男性に至っては約30年で半減しています。

昭和時代は専業主婦層を当たり前と考える人がマジョリティでしたが、いまは共働きが大多数になりました。

出典:第16回出生動向基本調査(国立社会保障・人口問題研究所)

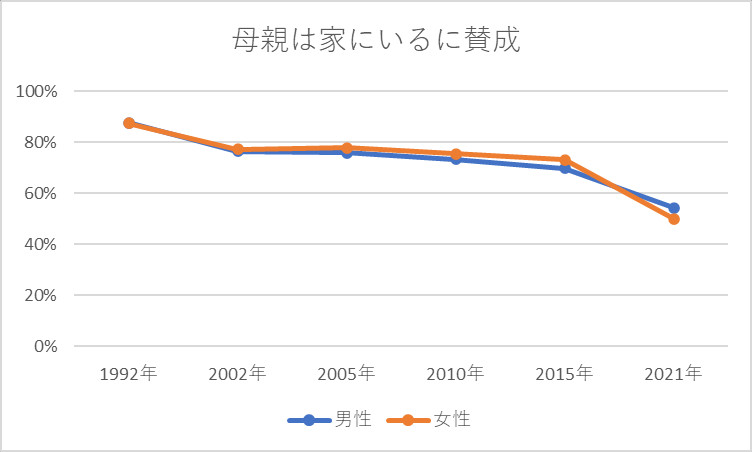

上記は母親は家にいるのが賛成と考える人の割合です。

男性は1992年87.5%、2021年54.3%、前後比-33.2%。

女性は1992年87.4%、2021年50.0%、前後比-37.4%。

1つ上のグラフ、夫は仕事・妻は家と近い質問で、やはり大幅減少しています。

ただ、男性は9%の差がありますが、女性は0.3%とほぼ同値です。

出典:第16回出生動向基本調査(国立社会保障・人口問題研究所)

上記は子どもを持つべきと考える人の割合です。

男性は1992年87.5%、2021年55.0%、前後比-32.5%。

女性は1992年85.4%、2021年36.6%、前後比-48.8%。

男女比では女性の減少幅が大きく、全体の半分にあたる割合がそう思わなくなっています。

子どもを産む選択の大きな部分は女性の決断です。

この数値、日本の少子化を表している数値とリンクしています。

出典:第16回出生動向基本調査(国立社会保障・人口問題研究所)

上記は離婚は避けるべきと考える人の割合です。

男性は1992年67.7%、2021年54.3%、前後比-13.4%。

女性は1992年57.4%、2021年38.6%、前後比-18.8%。

2021年数字をみると男性は約半数、女性は約1/3で離婚しない方が良いと考えており、男性優位です。

旧来的な考えを支持する人の方が結婚意欲は高い

出典:第16回出生動向基本調査(国立社会保障・人口問題研究所)

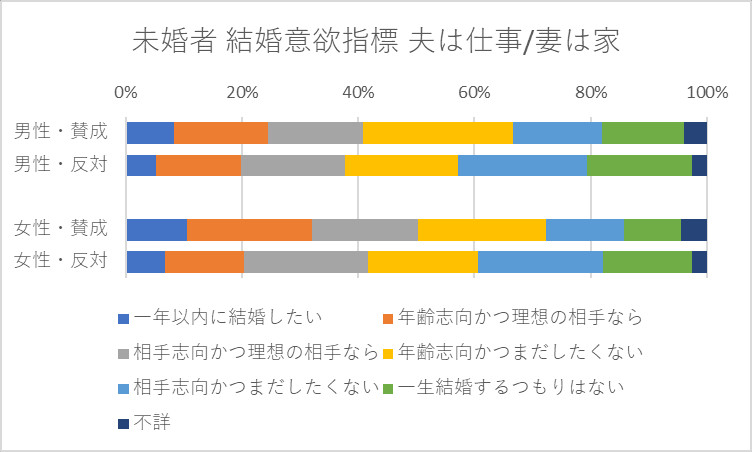

上記は未婚者の中で、夫は仕事・妻は家にいるに賛成・反対している人の結婚意欲です。

総論、夫は仕事・妻は家にいるに賛成している人の方が、反対している人より結婚意欲が高い。

出典:第16回出生動向基本調査(国立社会保障・人口問題研究所)

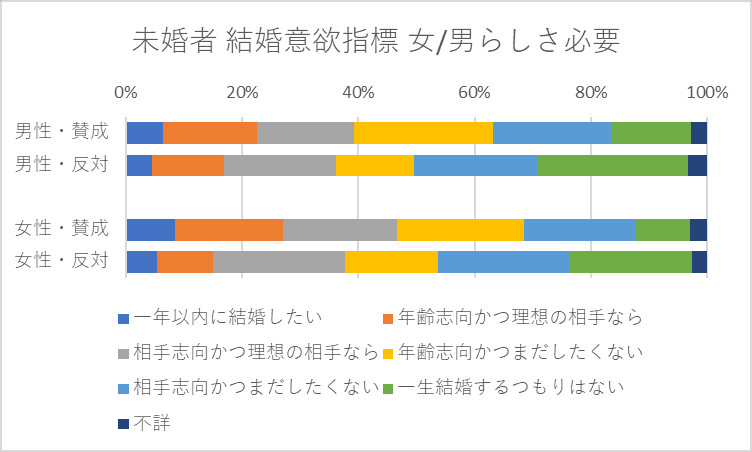

上記は未婚者の中で、女/男らしさ必要(賛成)か不必要(反対)している人の結婚意欲です。

総論、女/男らしさ必要(賛成)している人の方が、反対している人より結婚意欲が高い。

旧来的な考えを支持する人の方が希望子ども数はわずかに多い

出典:第16回出生動向基本調査(国立社会保障・人口問題研究所)

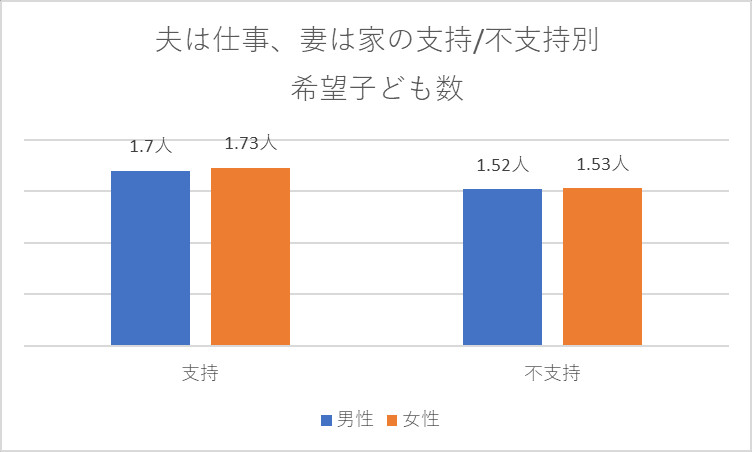

上記は未婚者の中で、夫は仕事・妻は家にいるに賛成・反対している人の希望子ども数です。

賛成している人の男女平均は1.72人、反対している人の平均は1.52人。

わずかですが、夫は仕事・妻は家にいるに賛成している人の方が希望子ども数は多い。

出典:第16回出生動向基本調査(国立社会保障・人口問題研究所)

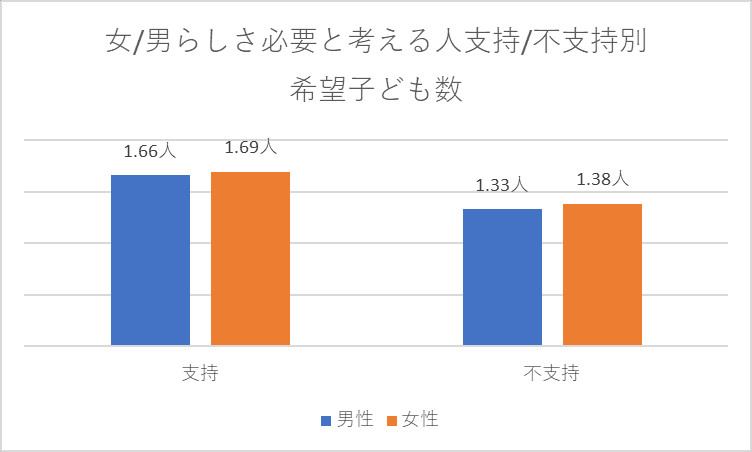

上記は未婚者の中で、女/男らしさ必要(賛成)か不必要(反対)している人の希望子ども数です。

賛成している人の男女平均は1.68人、反対している人の平均は1.36人。

1つ上のグラフと変わらず、女/男らしさ必要(賛成)と考える人の方が希望子ども数は多い。

自由に発想しようぜ

ある数学の教師が以下のお話しをされていました。

算数は覚えることが多く、そのルールに沿って答えを出す。

対し数学はルールをもとに自分で考える余白が多い学問で自由な面がある。

1000年以上を経てみつかる法則もあり、われわれのうちだれかがそれを見つける可能性はゼロではない。

自由に発想しようぜ。

僕はいま、子どもが算数でウンウン頭を悩ませる問題を、一緒に考える機会があります。

その際まずは、どこで躓いているのか子どもに聞いてみて、現在地を確認する。

そもそも論の部分が分かっていないのか、どこか途中で違った考えをしているのか、単純な計算ミス等ではないか。

子どもがうまく説明していなくとも、できる限り本人の口から話しをさせてみます。

たどたどしくとも、それも学び(はやりの言葉なら「言語化」)の一つで、自分の言葉で話してみる。

僕が理解できなかった部分は、子どもが話し終わってから質問する。

止まった場所・間違えた場所が分かったら、それに対するアクションを一緒に考えます。

できればティーチングではなくコーチングが理想ですが、算数の段階だとティーチング要素は大人に比べ大きいのは現実。

自分が出すぎないように気を付けながら、1歩1歩、歩みを進める。

たいていの場合、その単元の最初の問題は解説もしっかりしており、読んでいれば理解できるようになっています。

大人脳なら「なるほど、そういうロジックか」とすぐに分かりますが、子どもがそれを使いこなせるまで腹落ちしているかは別問題。

しっかりキャッチできていないと、少し変化球になると手が止まるのもしばしば。

そういう時、僕が感じるのが「もっと自由に発想して良いんだよ」のフレーズです。

大人の仕事でも、これは日常的に発生します。

イノベーションと呼ばれる大きなことは日常ではほぼ発生しませんが、日々のルーティン作業でも凝り固まった思考で改善案は生まれません。

自分がやっていることを懐疑し、枠を取っ払って考えてみるとこんなやり方もあるんだと気づけます。

この文章で見てきたデータは「旧来的な考え方をする人の増減がどうなっているか」で、総論減少していました。

質問によっては旧来的な考え方を是とする人は、半数程度になっているものもありました。

僕の身の回り観測でも、縛られる人はどんどん減ってきていると感じます。

旧来的な発想がすべてNGではありませんが、今回のデータの質問肢を眺めてみるとそこには身動きが取れない何かを想像させます。

まるで、泥にうまった車や人間のような。

縛られるのではなく、自分の頭で考えて変わり続ける。

わが家の子どもが教科書に載っていない法則を見つけて自分なりに算数の答えにたどり着いた時、「気持ちイー」と言います。

その法則は既知のものですが、自分で何かを見つけるのは人間の根源的な楽しさの1つだと、子どものすがすがしい笑顔を見ていて思います。

さいごに

僕は子どものころテレビアニメで自由に生きているキャラクターを見て憧れを抱いていました。

そもそも自由を「何でも好きにやってよい」と捉えていたので、現実を見られていない子どもの発想です。

自由には責任が伴い、孤独ととても近い場所にある。

どこまで安定が大事なのかは状況によりますが、一定の安定や制約の上に一般的な自由はあると、社会にもまれたいま理解しています。

紛争地域や食べ物にも困る状況では、良い自由は難しいと思っています。