この文章のトピックスは以下です。

・日本で子どもの数が多かったのは1955年の2980万人

・それ以降は減少を続けており2025年1366万人、1955年比で45.8%

・総人口に占める子どもの割合は1950年35.4%から2025年11.1%に減少

・都道府県別にみると人口密集地域が子どもの数は多い

・都道府県別人口に占める子どもの割合でみると西高東低

・子どもの割合を世界と比べると日本は最下位グループ

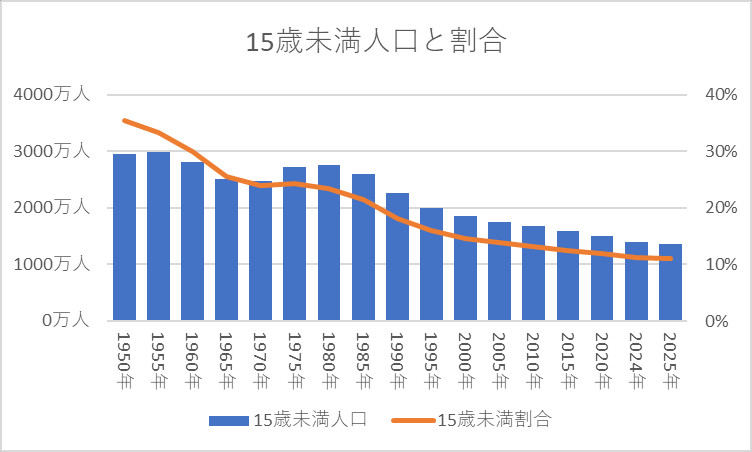

2025年の15歳未満割合は1割強まで下がっている

出典:我が国のこどもの数(総務省)

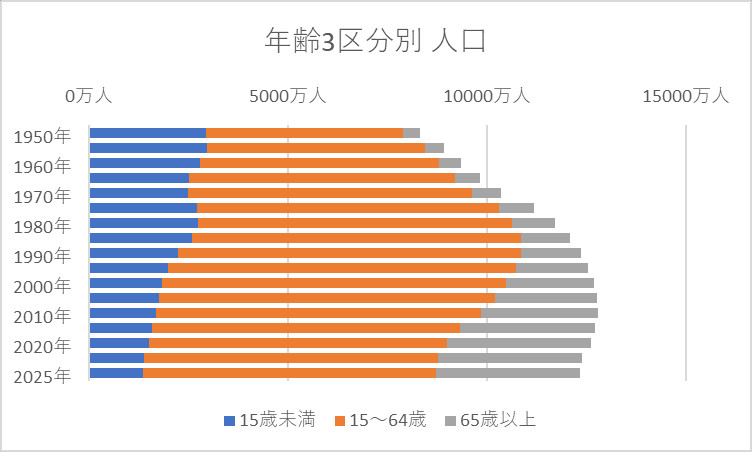

上記は日本の人口、年齢3区分別の推移です。

前提として、日本の人口のピークは2008年約1億2808万人です。

2008年までまでは人口が増えそれ以降は減少、2025年には1億2340万人に減少しています。

グラフを見ると一目瞭然、子どもの人口(グラフ内青色)は減っています。

出典:我が国のこどもの数(総務省)

上記は15歳未満人口と割合です。

1950年は2943万人(35.4%)、2025年1366万人(11.1%)、前後比-1577万人(24.3%)です。

全人口に占める子どもの割合は、1950年は約1/3から2025年の1割強まで減っています。

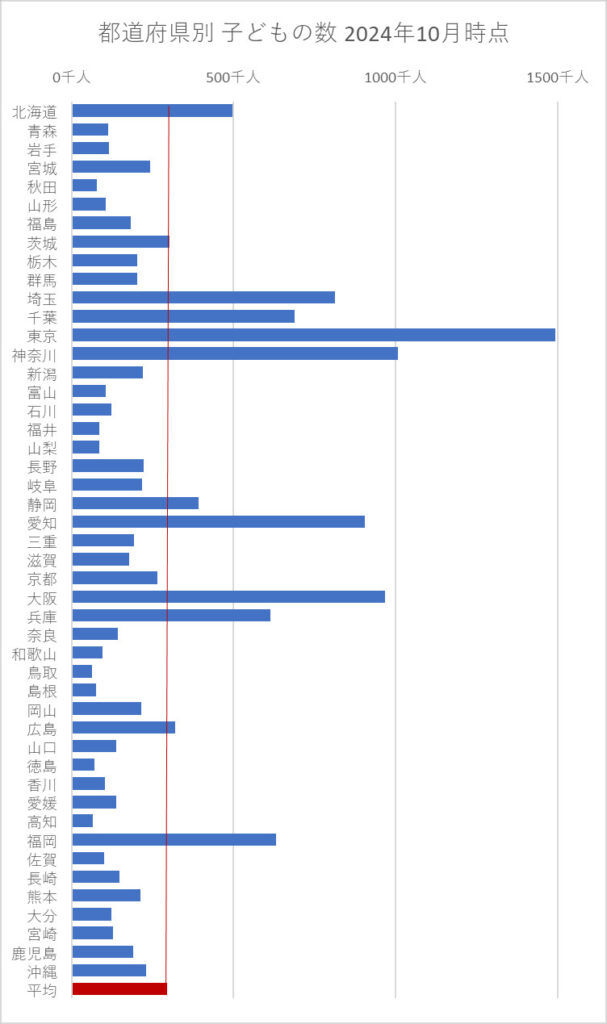

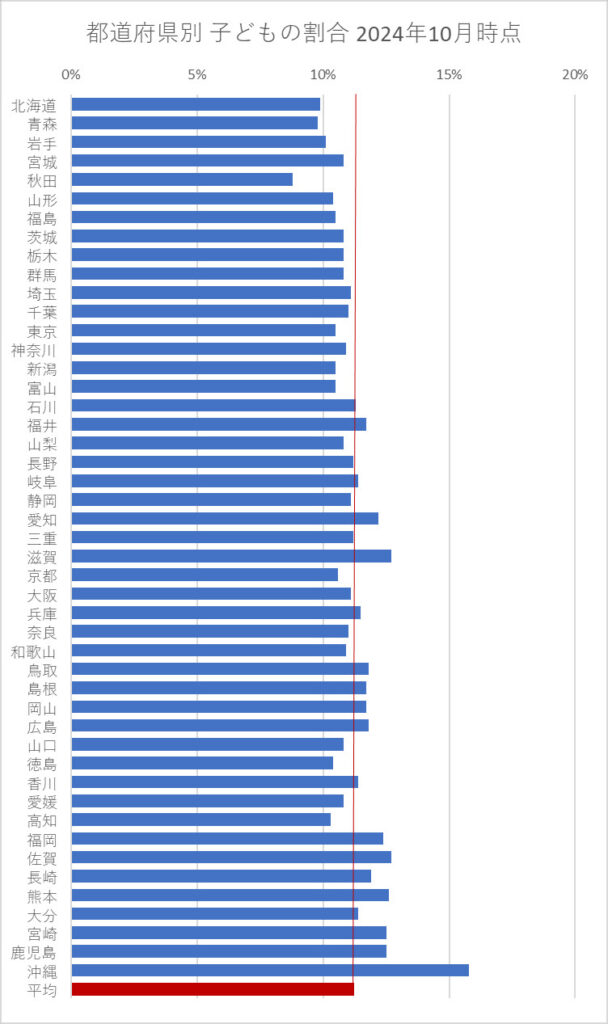

都道府県別にみると子どもの割合は西高東低

出典:我が国のこどもの数(総務省)

上記は2024年10月時点の、都道府県別子どもの数です。

子どもの数が多いのは都心部と北海道です。

出典:我が国のこどもの数(総務省)

上記は2024年10月時点の、都道府県別人口に占める子どもの割合です。

1つ上の子どもの数と大きく違い、でこぼこ(差)が小さくなっています。

全国平均の11.2%で、全体傾向として西高東低です。

よく言われる特筆点として、沖縄が子どもが多く、沖縄の15歳未満割合は15.8%です。

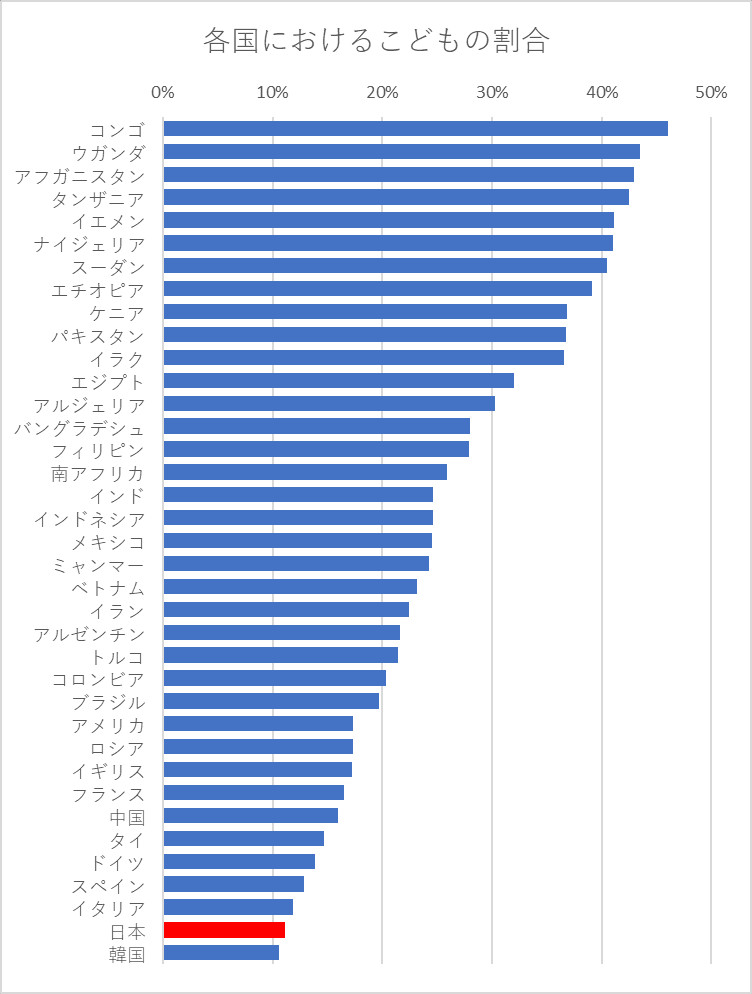

世界でみると日本の子どもの数は最下位グループ

出典:我が国のこどもの数(総務省)

上記は各国における子どもの割合です。

この中で日本は下から2番目の11.1%で、日本より下は韓国10.6%のみです。

子どもの割合が多い上位グループはアフリカが多く、21世紀はアフリカの時代と言われるゆえんです。

下位グループは先進国やアジア圏が多く、少子化を問題して捉えている国が多い。

学校の統廃合は進むしかない

少子化進行による課題の1つとして、学校の統廃合があります。

現在進行形で日本では地方を中心に小中学校の生徒数が激減しており、学校の統廃合が進んでいます。

| 学校数 | 学級数 | 児童数 | 教員数 | |

| 1955年 | 26,880 | 280,038 | 12,266,952 | 340,572 |

| 1960年 | 26,858 | 298,760 | 12,590,680 | 360,660 |

| 1970年 | 24,790 | 287,426 | 9,493,485 | 367,941 |

| 1980年 | 24,945 | 350,841 | 11,826,573 | 467,953 |

| 1990年 | 24,827 | 315,426 | 9,373,295 | 444,218 |

| 2000年 | 24,106 | 271,693 | 7,366,079 | 407,598 |

| 2010年 | 22,000 | 277,503 | 6,993,376 | 419,776 |

| 2020年 | 19,525 | 273,117 | 6,300,693 | 422,554 |

| 2023年 | 18,980 | 273,897 | 6,049,685 | 424,297 |

出典:小学校(文部科学省)

上記は小学校の学校数および関連数値です。

1955年と2023年を比べると、学校数は-29.4%と約3割減っています。

少子化は進行していく予測から考えれば、継続して学校の統廃合は進むしかなく、2025年のいまは過渡期でしかありません。

寄り道情報ですが上表で学校数は約3割減ですが、学級数はほぼ変わらず(97.8%)、児童数は約半数、教員数は約1.2倍(124.6%)になっています。

子どもの数は減少、1クラス当たりの人数が減少、教員数は昔の1クラス当たりの人数が異常だったこともあり増加となります。

話を学校の統廃合に戻して、この話は地方だけではなく東京でもあるお話です。

僕の知り合いの東京在住者のご家庭でも、そのご家庭の子どもが通う学校が、数年後に統廃合されると行政連絡が入りました。

その学校はもともと東京都内としては小規模学校で、東京も子どもの数は減っているため、統廃合のターゲットになった。

それに対し、近隣住民は反対しており、説明会が複数回開催されているとのことでした。

そのご家庭の状況としては、自宅近くの学校が廃校となると、少し遠い学校に通わなくてはいけない。

15分余計に登校時間が増えるとしても、それが積みあがっていく。

あるものがなくなるのは、人間にとって心理負担になるお話です。

僕は何かを選ぶときの条件として、「近距離」は最優先と考えています。

実際、これまで子どもの事について幼稚園や習い事など、内容に大きな差がなければ距離を判断ポイントとしました。

これは自分が大人になり、住む場所を自由に選べる経験をした結果であり、会社通勤は特に近いは大事なポイントだと思っています。

以前、東日本大震災の当日、その後の公共交通機関の乱れた期間、通勤時間が2倍になりました。

そうそう起こる事象ではありませんが、当時は「近い」はとてつもなく強いと思っていました。

もちろん、会社の隣に住みたいかと言われればNoですが、片道2時間のような状況は回避したい。

子どもの通学も同様だと思っています。

とはいえ自分が行政側視点で考えるなら、統廃合は時代の流れです。

いまの時代、コスト削減思考は必須であり、感情論は置いておいて納得はできる。

日本は国も地方も財政に余裕がある状況ではなく。

収入が厳しい状況で何かを存続させるなら、何かを削減しないと成り立たない。

少子化進行の日本では、学校の統廃合は自然の摂理です。

さいごに

少子化の間違い原因として良く出てくる、女性の社会進出により子どもが減った説。

いまは統計が出ており、共働き夫婦の方が子どもの数は多いことが分かっています。

僕が所属している組織は、育児休暇制度が存在します。

そして出産予定者は男女問わず、人事部よりかなりの圧力を持って育休を推奨され、期間も2週間とかではなく半年などは普通です。

これが全企業に適用されているとは思っていませんが、徐々にではあっても子どもを受け入れる社会になっている。

少子化の最大理由は出生率ではなく非婚化なので、出産者へのサポートが少子化の歯止めにどの程度効果があるのか分かりませんが、自分が子どもを育てた経験からは、長期強制育休は法律で定めて良いと思っています。