この文章のトピックスは以下です。

・食塩摂取量は12年間で-5.8%

・男女比では男性が、年齢階層別では高齢者が食事摂取量が多い

・厚生労働省推奨値から考えると日本人も塩分過多

・中高年は食塩摂取に対し約半数が危機感を持っている

・世界で見ると韓国、中国、日本が食塩摂取量が多い

・日本で食べられる食塩については自給率100%を超えている

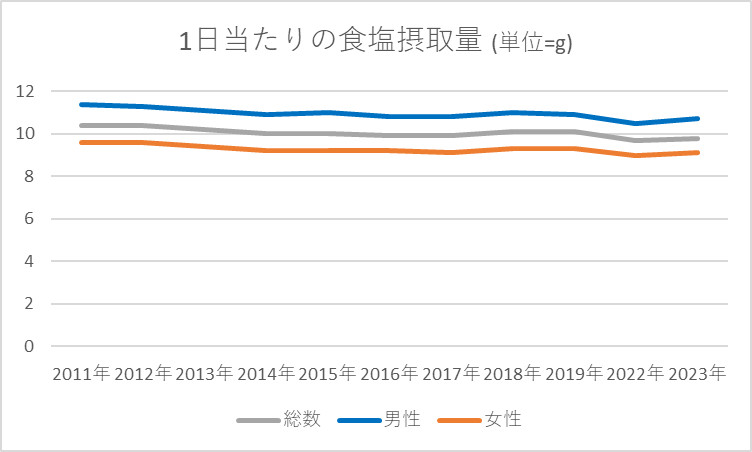

食塩摂取量はわずかながら減少を続けている

出典:国民栄養調査(厚生労働省)

上記は1日当たりの食塩摂取量推移です。

男女合計の総数では12年間で-0.6g(前後比 94.2%)です。

男女比では男性が女性より食塩摂取量が多いのはずっと変わらず。

12年間の変化率は、男性-0.7g(前後比 93.9%)、男性-0.5g(前後比 94.8%)。

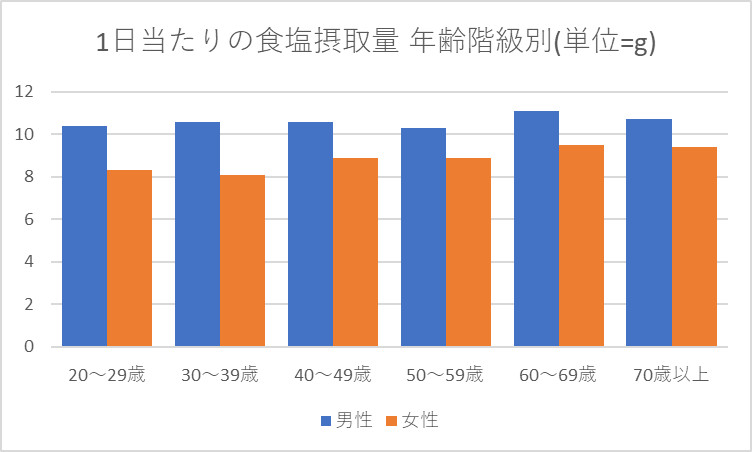

出典:国民栄養調査(厚生労働省)

上記は2023年の年齢階層別、1日当たりの食塩摂取量です。

男女とも60歳以上の食塩摂取率が高いゆるやかな右肩上がりの傾向です。

一番少ない階級は、男性20~29歳10.4g、女性30~39歳8.1gです。

食塩摂取推奨値から見ると現実は塩分の取りすぎ

| 年齢 | 男性 | 女性 |

| 1~2歳 | 4.0未満 | 4.0未満 |

| 3~5歳 | 5.0未満 | 5.0未満 |

| 6~7歳 | 6.0未満 | 6.0未満 |

| 8~9歳 | 7.0未満 | 7.0未満 |

| 10~11歳 | 8.0未満 | 7.5未満 |

| 12~14歳 | 9.0未満 | 7.5未満 |

| 15~17歳 | 9.0未満 | 7.5未満 |

| 18~29歳 | 9.0未満 | 7.5未満 |

| 30~49歳 | 9.0未満 | 7.5未満 |

| 50~69歳 | 9.0未満 | 7.5未満 |

| 70以上歳 | 9.0未満 | 7.5未満 |

出典:国民栄養調査(厚生労働省)

上記は厚生労働省の1日の食塩施主基準です。

乳幼児は少なく、12歳以上は男性9.0g未満、女性7.5g未満の推奨値です。

これは日本の基準で、WHOの成人の食塩摂取推奨値は1日5gです。

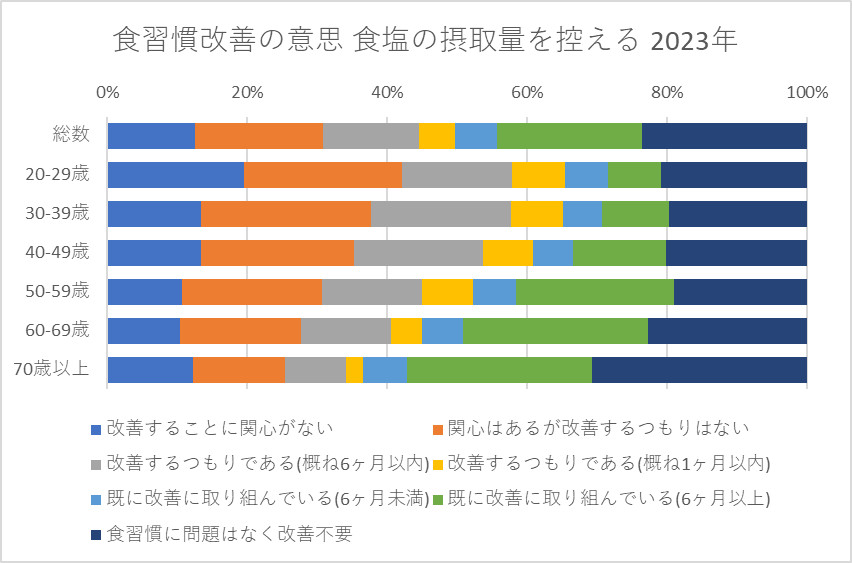

出典:国民栄養調査(厚生労働省)

上記は、食塩の摂取量を控える意思があるか(食習慣改善意思)のアンケート結果です。

「改善することに関心がない」の1位は20-29歳19.5%で、若く健康度が高い結果と言えます。

「改善するつもりである」~「既に改善に取り組んでいる」の回答者は、「50-59歳」では50.2%、60-69歳は「49.6%」とほぼ半数は何らかの危機感を抱いています。

「70歳以上」で特徴的なのは「食習慣に問題はなく改善不要」と考える人が他の階級より多く30.7%。

残りの寿命を考えたとき、節制より楽しみを考える人もいる可能性を感じます。

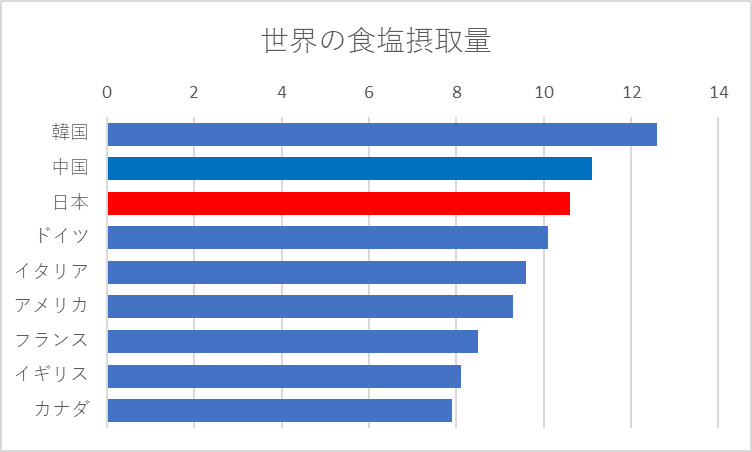

世界比較ではアジア勢が食塩摂取量が多い

出典:日本と諸外国の減塩政策と食塩摂取量の推移の比較(日本公衆衛生学会)

上記は世界の食洗摂取量です。

この中で日本は3位で、その上に韓国と中国がいます。

アジア勢は食塩を多く摂取しています。

ただ他の欧米各国の数値を見ても、やはりWHO水晶の1日5g未満は達しておらず、世界的に食塩摂取を控える動きはあります。

出典:世界の塩の自給率(公益財団法人 塩事業センター)

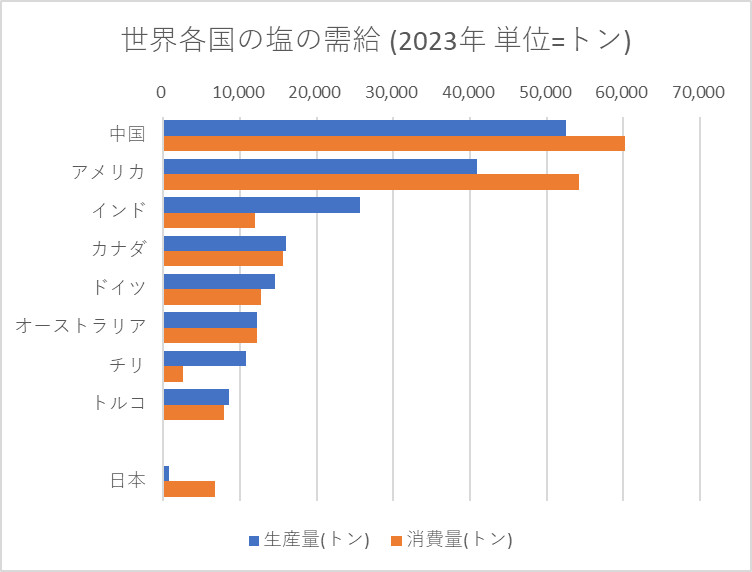

上記は2023年の、世界各国の塩の需給です。

生産量も消費量も1位は中国で、人口で世界1位の国と言えます。

2位はアメリカで中国に近い数値です。

日本は随分下に位置しており、生産量792トン、消費量6,755トンです。

ただし、人間が食べる量の食塩自給率は以下の通り100%を超えています

日本の塩の自給率は10%程度ですが、これは、需要の大半を占めるソーダ工業用に使われる塩のほとんどを輸入に頼っているからです。

私たちの生活に最も大切な食用の塩(家庭や飲食店で使われるものと、食品工業で使われるもの)の消費をまかなう程度の量は、国内でつくることができています。

国内産の供給量=792トン

食塩用の消費量=740トン出典:世界の塩の自給率(公益財団法人 塩事業センター)

塩の向こう側(物語)

「趣味は何ですか」の質問が拓郎は苦手で、いつも自分のどこかが足りていないのを実感する。

趣味は違法でなければほぼ、許容される時代であっても回答が難しい。

相手との距離感を計算して如才のない回答するときもあれば、距離を縮めるのを狙って少し踏み込んでみたりもするが、相手との会話を弾ませる話術も持っておらず、結果うまくいったと感じた経験には至らず、もやもやを抱えて生きている。

そこには素材としての自分に自信がなく、いつもどこかズレている結果ばかりを積み重ねた自分の経験から、最後はふがいなさに行きついてしまう。

拓郎は大手旅行会社で働いている29歳、東京で一人暮らししている青年である。

やりたいことが明確にあるわけではなく、就活時に自分の好きなことから考えたとき、食べるのと移動が好きでいまの会社に就職した。

ある休日の14時過ぎ、恵比寿で所要を済ませたあと、何かを食べようと付近の料理屋をスマホで検索した。

何店舗かの候補がすぐに画面にピックアップされ、その中で駅から少し離れた小さな定食屋さんに拓郎は惹かれた。

その理由は、匿名のクチコミではあったので信憑性は皆無だが、シンプルに「塩がうまい」と書かれていたためだ。

11月の昼間に散歩するには気候が良い日、10分ちょっとで目的のお店に到着した。

お店の外見は30年は経過しているよく言えば貫禄がある、悪く言えば古さを感じる1件屋だった。

お店に入ると、ランチ時間のピークは過ぎているので、店内はガラガラだった。

手じかな席に座り、壁にかかっているメニューを眺める。

頭の中では「塩」がキーワードとして残っており、それに類するメニューを探す。

これだと思ったのは「サバの塩焼き」だ。

もともと魚が好きな拓郎。

「サバの塩焼き」は世間では野暮ったいと分類されるかもしれないが、拓郎にとっては積極的に食指を伸ばすメニューである。

店員さんにサバの塩焼きをオーダーし、いつも持ち歩いている文庫本で時間をつぶす。

10分少し経った頃、「お待たせいたしました、サバの塩焼きです」と定食がテーブルに到着する。

ごはん、味噌汁、副菜、お漬物、そして横長のお皿にうっすら焦げ目がついたサバの塩焼きがある。

メインのサバを観察するように見てみると、身の厚さがふっくらしていて、がぜん期待値が高まる。

そして、胴体表面にはクチコミで見たあの「塩」がところどころに白い塊として見えている。

いただきます、と心の中でつぶやき手を合わせ、味噌汁を一口飲んでからサバに箸を入れる。

魚の胴体の真ん中上部に箸を入れると、皮はぱりっとしていてほろっと身がとれる。

とれた身と残った魚の胴体から脂が滴る。

これはうまそうなサバだろうと想像しつつ、一口食べてみる。

うまい。

身肉全体にしっとり感がありパサパサとは対極で、まさに脂がのっている表現がマッチする。

ほんの少し塩加減が強いのかもしれないが、その塩がサバの味を何段階も引き上げている。

気になって塩の小さな塊だけを食べてみると、単なる塩味ではなくその奥にあるうまみが口に広がる。

漫画なら、口の中で海が広がる絵面になるだろうと脳内妄想できる。

これはネット口コミの「塩がうまい」という内容に、賛同せざるを得ない。

ためしに卓上にあった醤油で食べてみたが、これもおいしい。

うがった目線で見るなら、おいしいのは単にサバの質が良いのが理由なのかもしれないと思いつく。

だったら塩も醤油も付けていない、サバの身だけを食べてみれば分かると考え、調味料なしで食べると、間違いなくおいしいサバだが、ぼんやりとした味なのは否めない。

元に戻って、皮目に塩がのったサバの身をたべると、やはりこれがベストマッチだ。

美味しく最後まで定食をいただき、会計時に店員さんに特別な塩を使っているか聞いてみた。

店員さんは「塩は能登で取れた天然塩で、こだわっています」との回答であった。

満足度の高い昼食を終え、帰宅し一日を終える。

日ごろは一人暮らしなので夜はシャワーで済ませるが、今日はお風呂に入ろうと思った。

狭い湯舟の中、心身共にリラックスしたのんびりとした時間が過ぎる。

ゴールもなく考えがいろいろなところの飛ぶが、その中には本日の出来事もある。

今日の出来事の中で最大インパクトはあの美味しかったサバの塩焼きだ。

また、恵比寿に言った時に再訪しようと心のメモに記入しておく。

その時ふと、自分が昔食べた、母親が作ったおにぎりを思い出した。

自分の年齢がいくつだったのかは定かではないが、小学生のどこかだったと思う。

ある暑い夏のお昼ご飯に、母親は「塩むすび」を出してくれた。

その時に母親の発言を、正確ではなくとも記憶から呼び起こす。

「ご飯と塩だけ。素材が良いものはお互いを高めあうんだよ。」

さいごに

親戚の子どもたちがある法事の席の懐石料理で、てんぷらを塩で食べたときの感想が以下です。

「てんぷらって塩で食べるとこんなにおいしいの!」

どうやら、彼らはてんぷらは天つゆで食べるものだと認識していたらしい。

その後、その子どもたちお宅で、てんぷらの夕食をお呼ばれしたときに、その子どもたちが「やっぱ塩だよな」と言っていました。

個人的に全面同意で、最近、とんかつも塩で提供される店が増えました。

塩はうま味や甘さを引き出すすばらしい調味料です。