この文章のトピックスは以下です。

・自転車事故死者数は1969年と2004年をピークに下がり続けている

・2024年の交通事故に対する自転車事故死者数は0.9%と1%を切っている

・自転車死亡事故死者数を年齢で見ると高齢者が多い

・ヘルメット着用者と非着用者の死亡人数比率は1:76

・都道府県別では都市部が交通死亡事故死者数が少ない

・交差点では出会頭、それ以外では車両単独事故が多い

・事故発生件数を月別にみると大きな差はない

・事故発生件数を時間帯別にみると1位は08時~10時、2位は16時~18時

自転車事故死者数は大きく減っている

出典:報道発表資料(警察庁)

上記は日本全国の自転車事故死亡者数と全交通事故死亡者数に占める割合です。

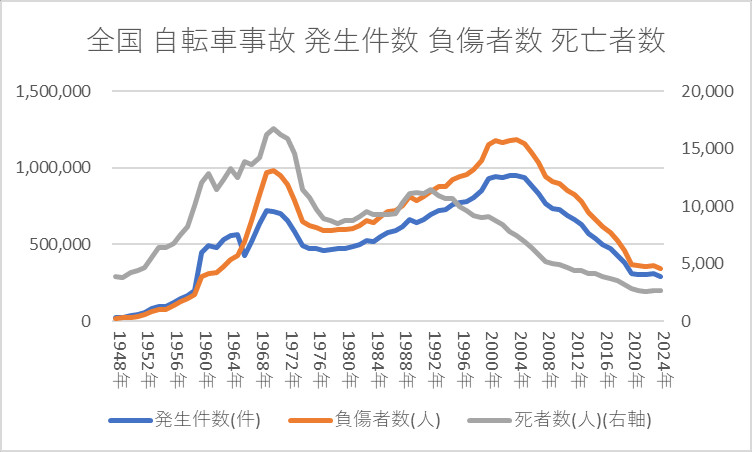

自転車事故発生件数のピークは1969年720,880件、2024年-430,088件、前後比40.3%です。

自転車事故負傷者数のピークは1970年981,096人、2024年343,756人、前後比35.0%です。

自転車事故死者数のピークは1970年16,765人、2024年2,663人、前後比15.9%です。

1970年前後と2000年前後に大きな山があり、その後減少を続けています。

特に死者数は、1事故0.9%まで減少しており、技術進歩や人々の変化が見て取れます。

出典:報道発表資料(警察庁)

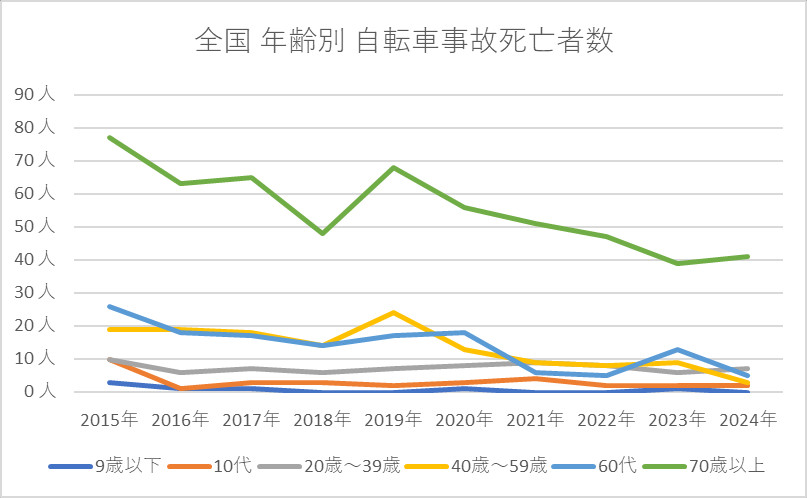

上記は日本全国の年齢別の自転車事故死亡者数です。

グラフ内でとびぬけて高い数字は緑色線の70歳以上で2015年77人、2024年41人、%前後比-36人(-56.8%)です。

他の年齢層も漸減しておりますが、すべての年で高齢者の自転車事故志望者が多い結果です。

出典:報道発表資料(警察庁)

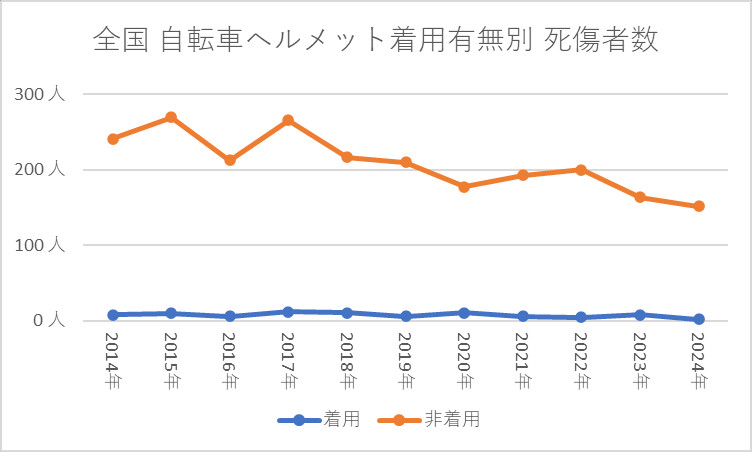

上記は近年の全国の自転車乗用中のヘルメット着用有無別死傷者数です。

着用者は最大でも2017年の12人で、一けた台の年もあります。

非着用では2014年241人、2024年152人と、-89人になっています。

ヘルメット義務化などによりヘルメット非着用者が減ったのか、意識が変わったのかわかりませんが、漸減傾向です。

出典:報道発表資料(警察庁)

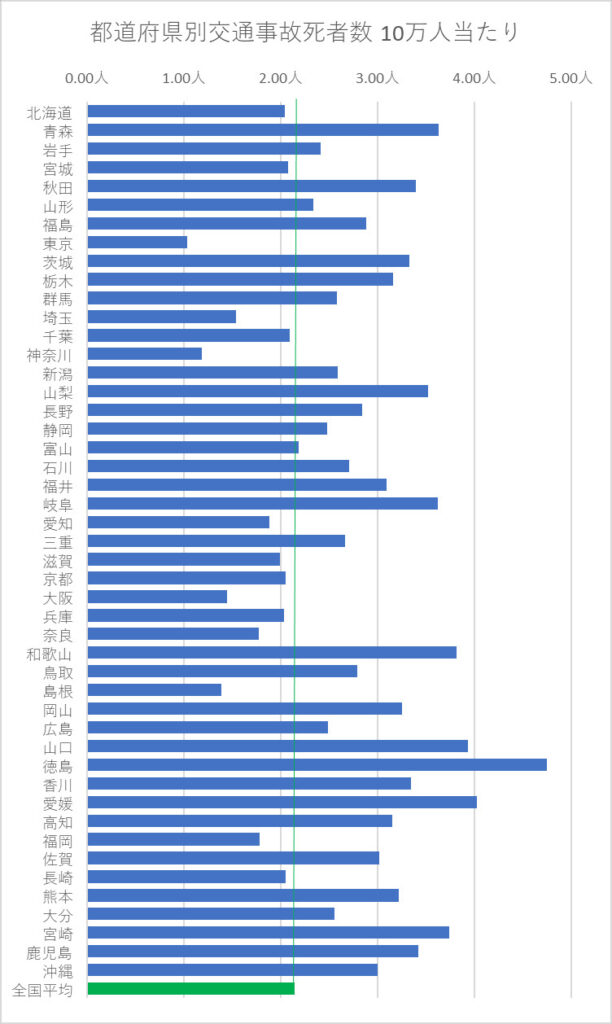

上記は2024年の都道府県別、人口10万人当たりの交通事故死者数2024年情報です。

全国平均は2.14で、グラフ内緑色です。

最低値は東京の1.04、最高値は徳島4.75、この2つを単純比較すると5倍弱の死者数の差になります。

他には全体的に人口密集地域は値が低い傾向が見てと取れます。

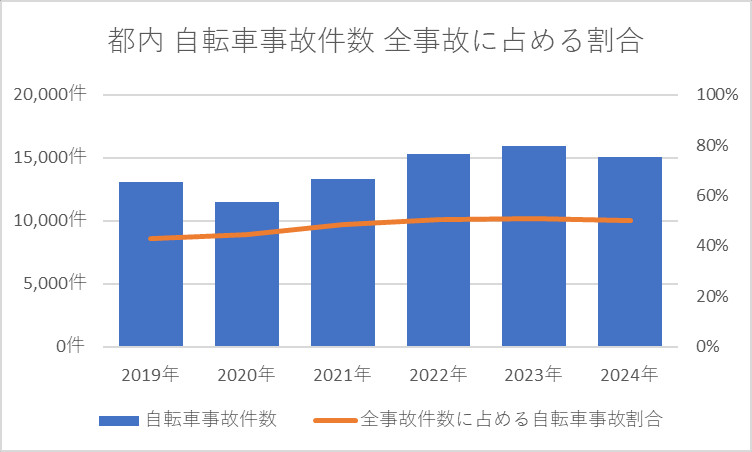

直近6年だけで見ると自転車事故件数は横ばい

出典:都内自転車の交通事故発生状況(警察庁)

上記は都内の自転車事故件数と、全事故件数に占める自転車事故件数割合です。

どちらも増えています。

全事故件数に占める自転車事故、2024年は50.1%と事故の半数が自転車絡みです。

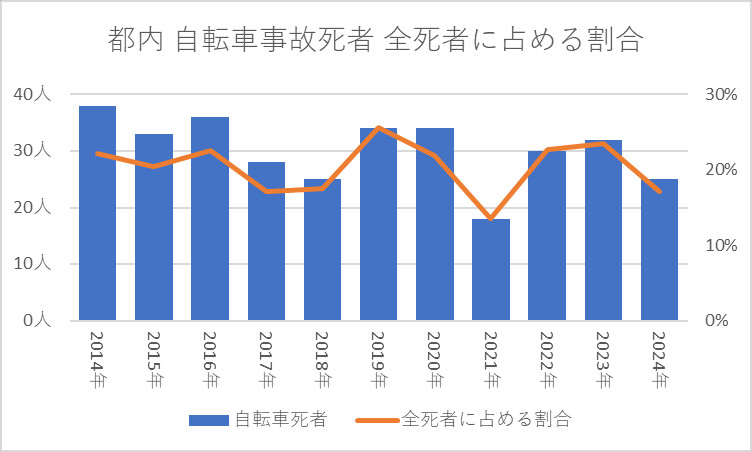

出典:都内自転車の交通事故発生状況(警察庁)

上記は、都内の自転車事故死者と全事故死者に占める割合です。

自転車事故死者は2014年38人、2024年25人、前後比-9人で73.5%。

全死者に占める自転車事故死者割合は2014年22.1%、2024年17.1%、前後比-5.0%。

ゆるやかに下がっています。

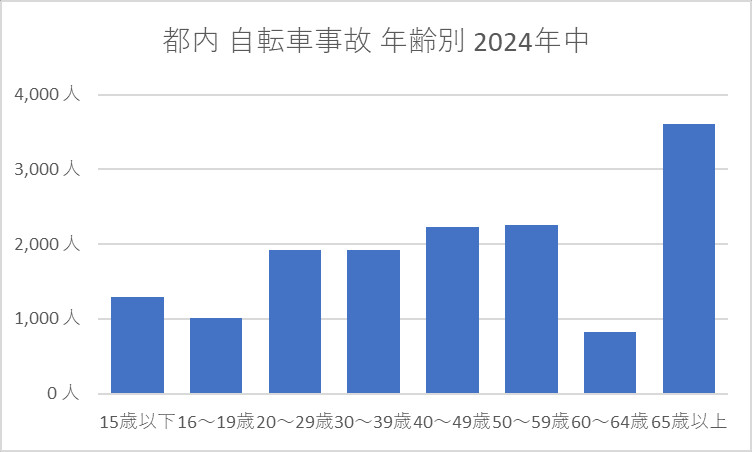

出典:都内自転車の交通事故発生状況(警察庁)

上記は2024年中の都内自転車事故、年齢別情報です。

やはり最高値は65歳以上ですが、その1つ前の60~64歳が最小値になっています。

若年層の事故数は少ない値で、少子高齢化もその要因の1つと考えられます。

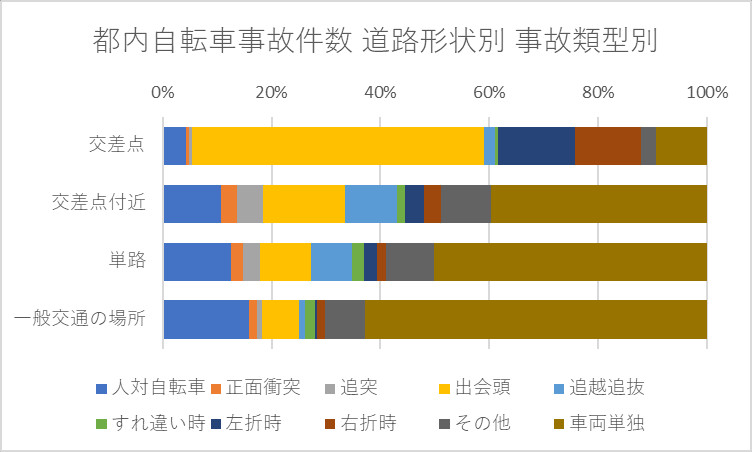

出典:都内自転車の交通事故発生状況(警察庁)

上記は2024年中の都内自転車事故、道路形状別・事故類型別情報です。

グラフ内一番上の「交差点」は「出会いがしら」が最多。

その他の道路形状ではすべて「車両単独」が最多になっています。

朝夕の人が動く時間に事故が多い

出典:都内自転車の交通事故発生状況(警察庁)

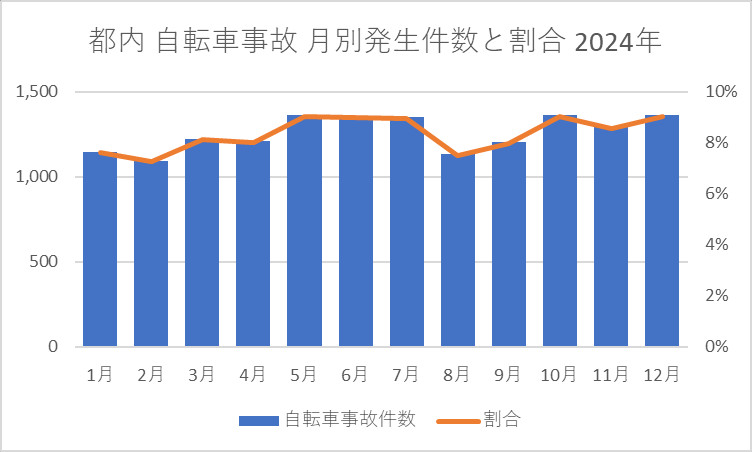

上記は2024年中の都内自転車事故、月別発生件数です。

月を比べて、それほど大きな差はありません、1月~4月と8月が少なめです。

子どもの長期休みとやや重なる時期ですが、因果関係は分かりません。

都内 自転車事故 時間帯別件数と割合 2024年

出典:都内自転車の交通事故発生状況(警察庁)

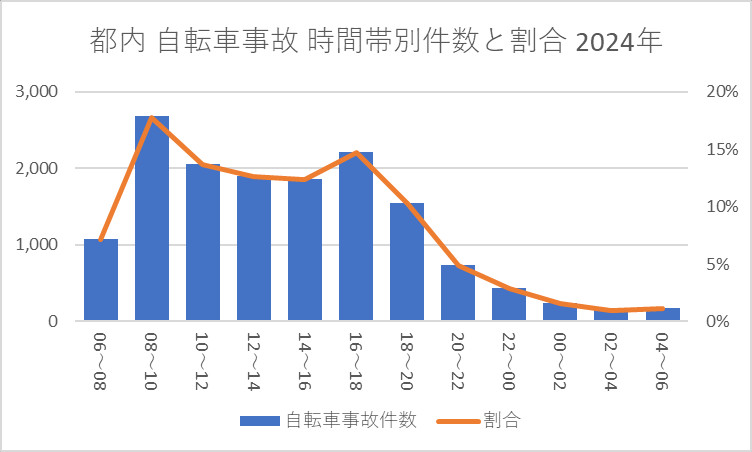

上記は2024年中の都内自転車事故、時間帯別発生件数です。

日中の人が動いている時間帯に事故が発生しているのは普通ですが、一番事故が多いのは08時~10時、朝の通勤通学時間帯です。

また、夕刻16時~18時が2番目で、逢魔時と呼ばれる時間帯は帰宅時間で人も動き、日が暮れて見えにくくなる時間帯です。

ヘルメット装着は良いとして考える点

以前、僕はこのブログで「身の回り観測では(東京では)たいていの子どもがヘルメットをかぶっている」と書きました。

その当時はわが家の子どもの年齢が低かったと、いまでは考えています。

というのも、子どもの年齢が上がる毎に全員がヘルメット未着用ではないが、ヘルメットをかぶらない子どもが、子どもの年齢が上がる毎に少しずつ増えていったためです。

自分が子どもの頃を思い出してみると、思いあたる節はあります。

ヘルメットをかぶるのは「カッコ悪い」。

見た目的にもそうですし、優等生っぽいのが鼻につく。

優等生と言えば昔は「がり勉」というワードが存在しており、勉強ばかりしてスポーツが苦手な子どもを揶揄するものでした。

対し、いまも使われる言葉か不明ですが素行の悪い人を指す悪ぶった「不良」だったり、俺はこれくらい余裕でできるのような外面を取り繕うのは自意識お化けな子どもではよくある話です。

大人になれば能力にそぐわない大言壮語は自らを滅ぼすことを学び、身の丈を意識して行動しますが、子どもにそれを求めても酷というもの。

子どもはだれかがカッコつけだすと、ドミノ倒し的にそちらに流れるのは理解できます。

自分の子ども時代は随分遠い過去ですが、当時と令和時代を比べて空気感が変わったと思う点はあります。

「ヨソはヨソ、ウチはウチ」は、昔に比べいまはかなり強いパワーを持っています。

現代では、他家の方針に口出しする人はマイノリティで、「そういう考え方なんですね」の適度な距離を保つのがスタンダードになりました。

以前よく子どもの口から発された「友達が〇〇だから」を聞いても、親はそれに安易に乗っかるわけもなく冷静に論破する。

いまの時代の子どもにとって、大人は一昔前より手ごわい存在です。

今回見てきたデータでは、交通死亡事故は減っていました。

事故が減って、事故が身近ではない状態が普通になっていく。

その普通のレベルが上がり続け、そして危険に出合う確率が下がっていく。

「リスク」を考えない大人はいまは皆無で、リスク解像度を上げる発想も浸透し、その結果トラブル発生は減ります。

まだ飲酒運転はなくなっていませんが、リスクを考えればあり得ない行為で、飲んだら乗らないがその勢力を強めています。

僕は僕の奥様から付近のママ友さんたちの考え方を聞きますが、総じてまっとうな考え方をされる方が多く、自転車に乗る時にヘルメットをかぶりなさい、と子どもに言う人が100%です。

その中で一部は親の言うことを聞かない逆らいたい子がいて、それでヘルメット着用率が100%ではなくなっています。

いま、昔に比べリスク回避が標準思考の1つになっているとして、この先それがより強くなっても下がるとは予想できません。

結果、ないものねだりですが、子ども自身が危険に遭遇する、解決する経験は昔に比べ減らないのか。

とは言え、じゃあ子どもが事故に会えばよいのか、というのも違う。

僕は田舎の野生児だったので比較にはなりませんが、いまの東京の子ども達は擦り傷すらあまりみかけません。

そうすると、リスク判断能力は高めつつ、許容できるレベルの危機やケガなどはちょこちょこ遭遇しているあたりが良いのか。

適当なバランスポイントか悩ましいですが、安全側に倒しすぎるのはどこか不安定感がぬぐえない。

本格的な山で、マウンテンバイクで1日遊び倒して体中擦り傷を作るあたりが、良い経験なのかと感じます。

さいごに

僕は子ども時代に何度か自転車で事故に会いました(起こしました)。

うち、2回は救急車で運ばれているので、それなりに大きい事故でした。

いまでも事故当時の、自分がぶつかる瞬間は記憶として残っています。

人間は窮地になると脳が特殊な働きをする、事故の瞬間、世界がスローモーションになるのを体感しました。

それ以外にも、小さな自損事故はたくさん経験しており、ここから考えると僕は「学ばない子ども」です。

言い訳するなら、同じシチュエーションの事故は遭遇しておらず、一応、ギリギリ再発防止にはなっている。

人間は子ども時代は特に、楽しい気持ちが先に行き理性が間に合わないケースは多いと感じます。