この文章のトピックスは以下です。

・大学学部生の学費+生活費は2022年が最低値

・学費はアップ、生活費は下がっている

・私立大学の授業料は国公立の2倍強

・私立大学生の約2/3は自宅居住

・地域別にみると東京圏が一番生活費が高い

大学昼間部学生の生活費は大きく下がっている

出典:令和4年度学生生活調査(日本学生支援機構)

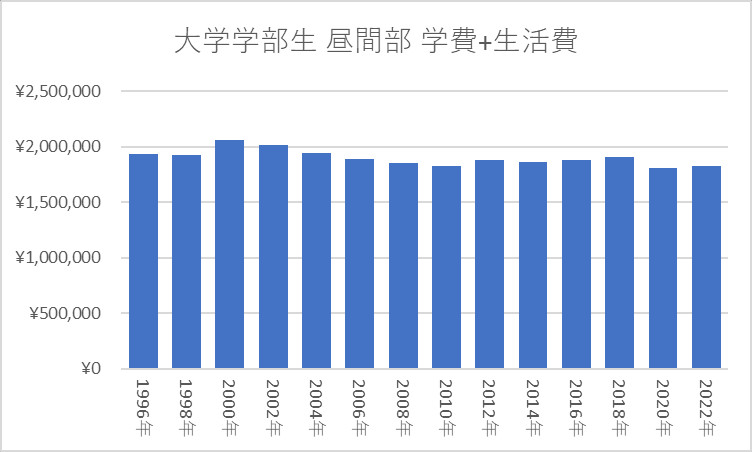

上記は大学・昼間部学部生の年間学費+生活費の合計推移です。

最高値は2000年\2,058,200、最低値は2022年\1,824,700と最新年が最低値です。

1996年と2022年を比べると-\115,600で、前後比94.0%です。

出典:令和4年度学生生活調査(日本学生支援機構)

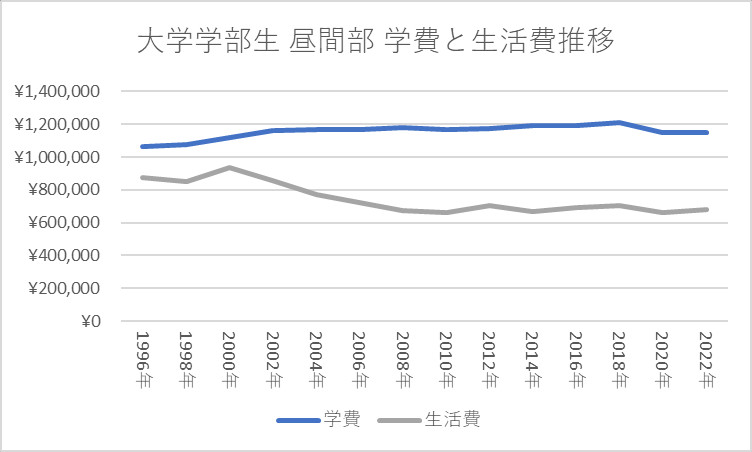

上記は大学・昼間部学部生の学費と生活費の推移です。

学費は上がり、生活費は下がっています。

学費1996年\1,064,600、2022年\1,147,300、前後比107.8%です。

生活費1996年\\875,700、2022年\\677,400、前後比77.4%です。

平均すると私立学生の住居費は低い

出典:令和4年度学生生活調査(日本学生支援機構)

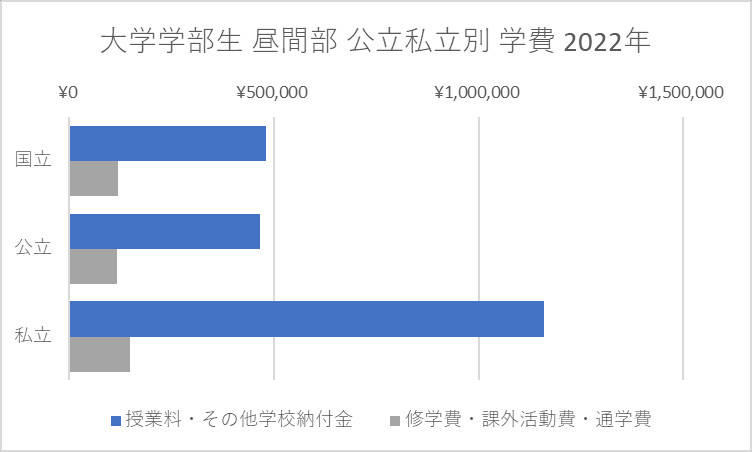

上記は2022年の大学・昼間部学部生の国立/公立/私立の学費です。

私立の「授業料・その他学校納付金」は国公立に比べ2倍以上。

「修学費・課外活動費・通学費」は3者に大きな差はありませんが、わずかに私立が高い。

出典:令和4年度学生生活調査(日本学生支援機構)

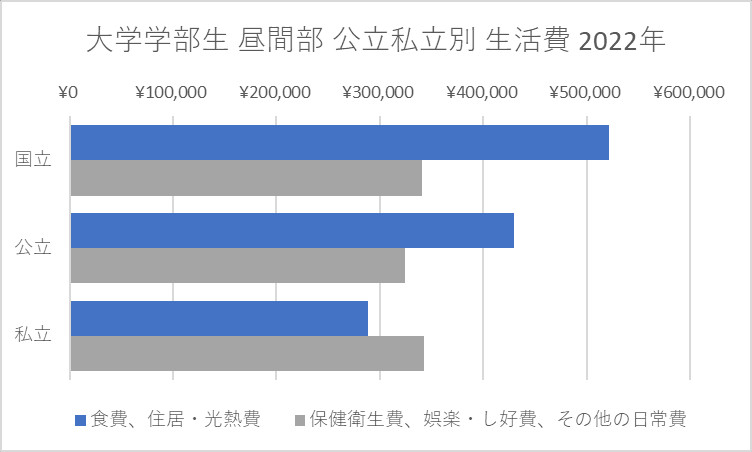

上記は2022年の大学・昼間部学部生の国立/公立/私立の生活費です。

「保健衛生費、娯楽・し好費、その他の日常費」は差は小さい。

「食費、住居・光熱費」は国立が一番高く、次いで公立、最低値が私立です。

これは次のグラフの私立学生の居住形態が関わってきています。

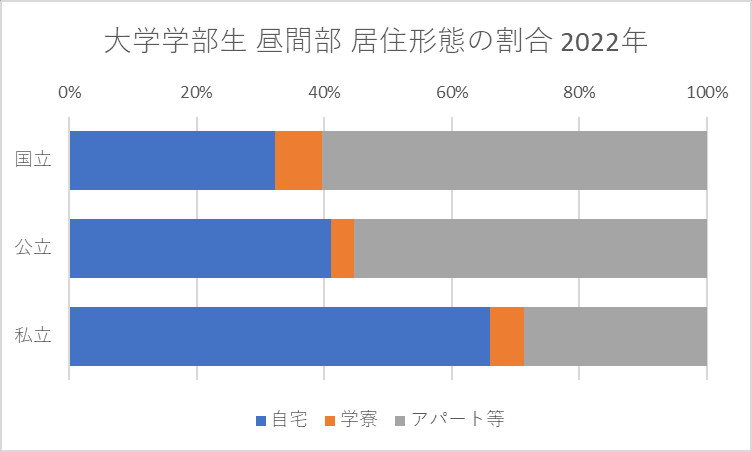

出典:令和4年度学生生活調査(日本学生支援機構)

上記は2022年の大学・昼間部学部生の国立/公立/私立の居住形態情報です。

一番大きな点は私立の自宅割合が高い点です。

自宅割合は国立学生32.3%、公立学生41.0%、私立学生66.0%。

私立に通う大学生は自宅居住者が多く、この場合住居費が不要になります。

それゆえ1つ上のグラフの私立学生の「食費、住居・光熱費」が最低値と考えられます。

東京圏が高い理由はこの地域の学費が高いから

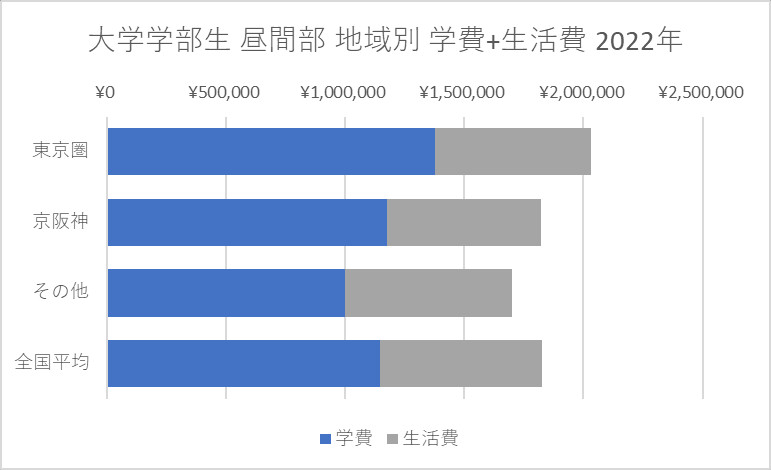

出典:令和4年度学生生活調査(日本学生支援機構)

上記は2022年の大学・昼間部学部生の地域別の学費+生活費です。

「東京圏」が一番高く、「その他」が一番低い。

ただし生活費に絞ってみると、東京圏は平均に近く、学費が高いがゆえ全体の金額が高い結果です。

(グラフ内、青色部分が東京は大きく、灰色はどこも変わらない)

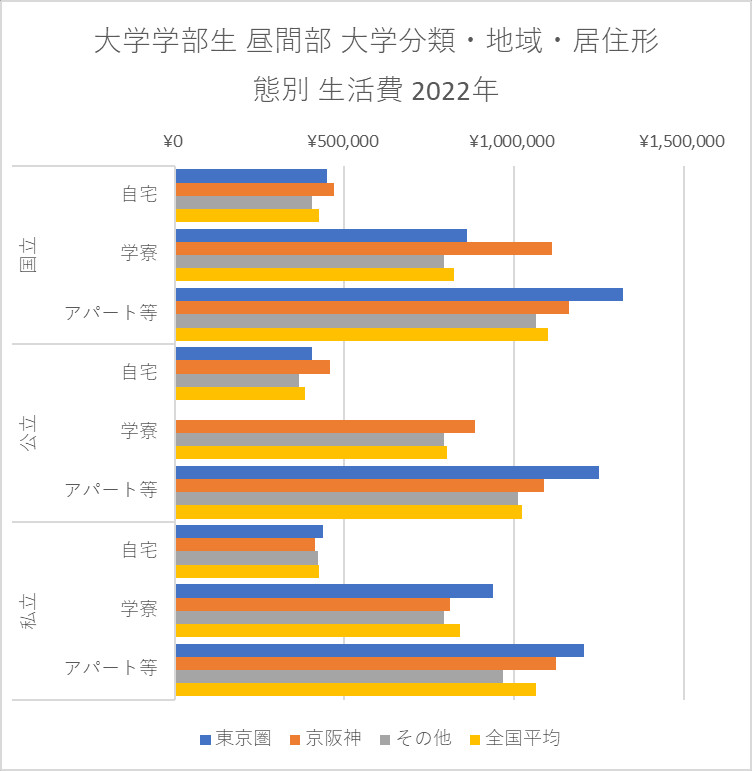

出典:令和4年度学生生活調査(日本学生支援機構)

上記は2022年の大学・昼間部学部生の地域別・居住形態別の生活費です。

国立/公立/私立とも、「アパート等」は「東京圏」が高い。

他に国立の「学寮」は、「東京圏」ではなく「京阪神」が頭一つ高くなっています。

いろいろな面で厳しい

今回見てきた大学・学部生の生活費の中で、トピックスは2つ。

1つ目は大学学部生の学費と生活費は上がっていない点と、生活費の中で学費が最大費用でかつ微増でした。

この学費についてデータを見てみようと思ったのは、以下のニュースがきっかけです。

米名門ハーバード大学は、年間所得が20万ドル(約3000万円)以下の家庭出身の学生を対象に授業料を免除する。米名門校が政府や議員から批判を受ける中、進学機会を広げる狙いがある。

年収10万ドル以下であれば授業料が免除されるほか、食費や住居費もカバーされる。

アラン・ガーバー学長は「ハーバード大学が金銭的に一段と門戸を広げることで、学生たちが遭遇する環境や経験、視点の幅は広がり、知的成長や人格形成が促されるだろう」

(中略)

ハーバード大学の学部授業料は年間約5万7000ドルで、学生の半数以上が学資援助を受けている。

出典:米名門ハーバード大が支援拡大、年収20万ドル以下の家庭なら学費無料(bloomberg)

ハーバードの学費は5万7000ドルで、2025年3月の為替レートで邦貨換算すると846万円。

ハーバードは私立大学ですが、1年間の学費は約850万円です。

対し、日本の私立大学2023年の授業料平均額は95万9205円、国立大学の標準額は53万5800円です。

ハーバード大学と比較するのが妥当か微妙ですが、随分な差がここにはあり、日本が安くなったと捉えられる数字です。

そんな中、東京大学・学士課程授業料が、2025年4月入学者から以下のように値上げになります。

現行は53万5800円、改定後は64万2960円。

僕は値上げに賛成です。

「教育の公平性」や「階層の固定化」の話には同意しますが、度を越した節約のようなものはそもそも大学の役割にそぐわない。

そして昨今の物価上昇を考えるなら、授業料アップは必要だと考えています。

物価上昇は、衣食住の生存基礎部分に影響します。

今回見たデータで大学の学費はアップ、生活費は下がっていました。

ここからは全員ではないにせよ、大半の大学生は切り詰めて生活している姿が思い浮かびます。

また、やはり近年のニュースで話題となっている奨学金にかかわるあれこれ。

あれこれと言葉を濁したのは、少子化理由の一つに奨学金返済がネックで結婚や子どもを持つことに躊躇する意見が一部であってもあるという点です。

その大学・昼間学部生の奨学金利用率は2018年47.5%、2022年55.0%と上がっています。

https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_chosa/__icsFiles/afieldfile/2024/03/25/data22_1.pdf

当たり前ですが、いまの20歳前後の大学生は昔を知らないので、いまの標準が彼ら彼女らの標準です。

いまの状況が、過去に比べ厳しくなっているのか理解できない。

フワッとしたレベルで、目先の奨学金返済ニュースや仕送りが少ない厳しい状況は見えているような。

ここまで見てきたデータやいまの社会情勢、この先の未来を予想して大学進学するかを考えてみる。

耳タコの結論ですが、居住地域を含む親の資産が子どもの進学に影響し、それは階層化が固定するといわれて納得の状況です。

さいごに

各地の大学が、学生に100円の格安で朝食を提供している。長引く物価高に対応し、経済的な負担を少しでも軽くしようという試みだ。朝食抜きで授業に出席する学生を減らし、より学業に励んでもらう狙いもある。

出典:大学が「100円朝食」 学生の経済負担軽減、各地で(東京新聞)

上記、時代の趨勢からそういう施策も出てくるなと考えられるお話で、子ども食堂にも通ずるニュースです。

特に実家ではなく一人暮らしの大学生であれば、出費抑制目的で朝食を抜く人は、若さもあり容易にイメージできます。

また、100円朝食で学生と登校させ、授業出席をうながすのも実行できれば良いルーティンです。

「なんとなく今日はさぼるか」は、人間の性(さが)で、有効な対抗策は習慣化です。

優等生的な回答ですが、決まった時間に寝て(ここが肝)、定時に朝起きて大学に行くようになれば、その先の人生が楽になります。