この文章のトピックスは以下です。

・おもちの購入金額、数量とも23年で約3/4に減少

・お持ちの価格は23年間横ばい

・おもち消費を月別にみると12月が約半数

・年収が高い、年齢が高い方がおもち消費が多い

・おもち消費を地域ブロックにみると圧倒的に北陸が1位、四国が最下位

・人口密度が低い地域のおもち消費は少ない

・食物の誤えん死者数は年間4千人以上

おもち消費は23年で約3/4に減少

出典:家計調査(総務省)

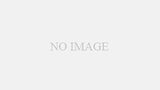

上記は二人以上世帯のおもちの購入金額と購入数量推移です。

購入金額2002年2,273円、2024年1,730円、前後比-543円(76.1%)。

購入数量2002年2,798g、2024年2,095g、前後比-703g(74.9%%)。

金額数量とも、23年で約1/4に減少しています。

出典:家計調査(総務省)

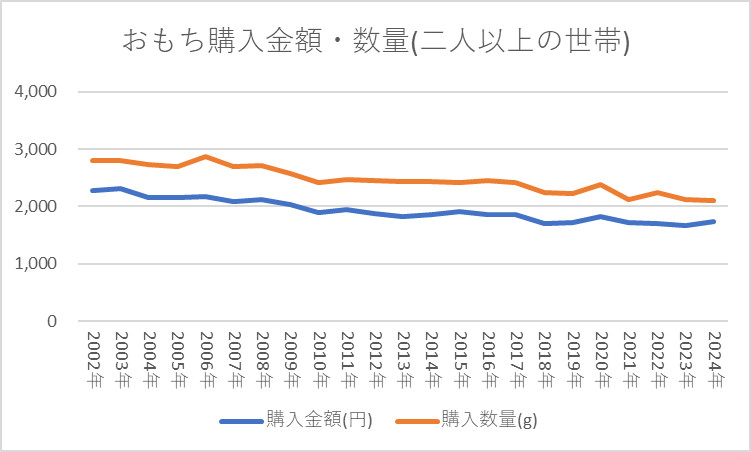

上記は100gあたりのおもちの価格推移です。

2002年81.24円、2024年82.58円、前後比+1.34円(101.6%)。

2024年に前年比で+4.5%と値上がりしましたが、23年間ほとんど価格が変わっていません。

おもちを食べるのは12月、高年収、高齢者

出典:家計調査(総務省)

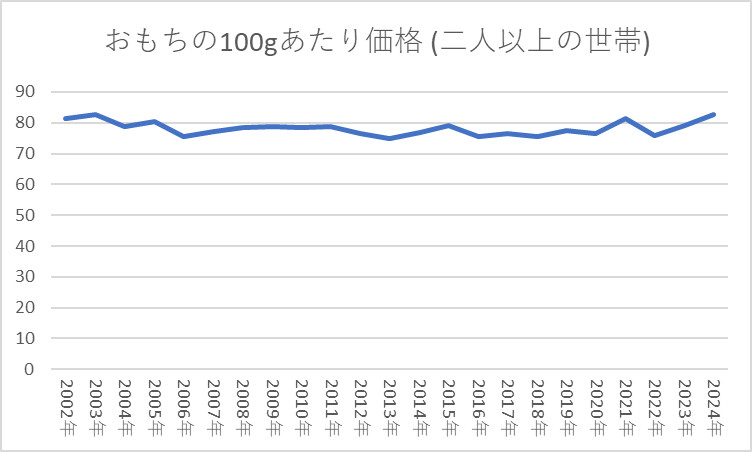

上記は2024年、二人以上世帯の月別おもち購入数量です。

12月が圧倒的1位で、年間購入金額に占める割合でみると約45%になっています。

12月に年末年始用としておもちを購入して、年始を迎えるご家庭は多いと言えます。

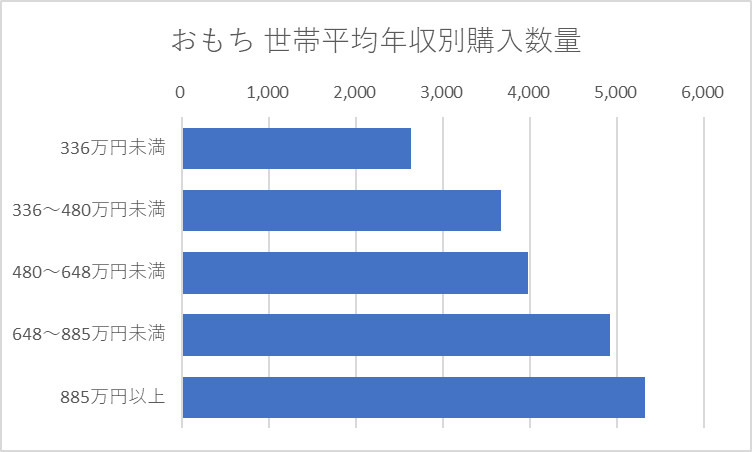

出典:家計調査(総務省)

上記は2024年、二人以上世帯の世帯平均年収別おもち購入数量です。

世帯年収が高いほど、おもち購入数量は多い。

336万円未満の世帯年収ご家庭と885万円以上の世帯年収ご家庭を比べると202.7%と、約2倍になっています。

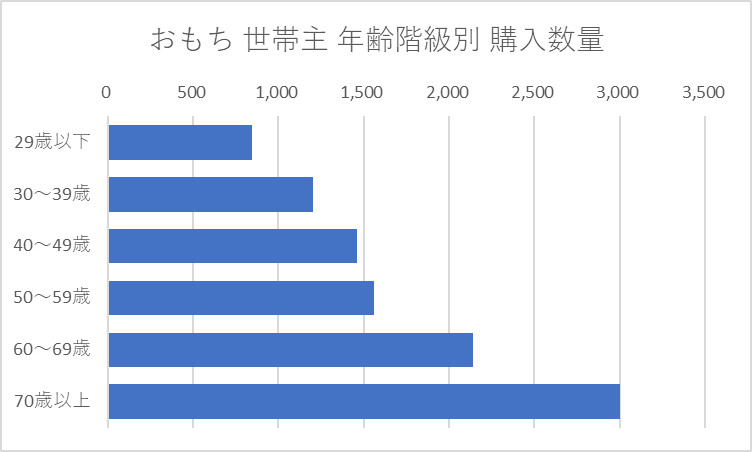

出典:家計調査(総務省)

上記は2024年、二人以上世帯の世帯主年齢別おもち購入数量です。

世帯主の年齢が高いほど、おもち購入数量は多く、若いご家庭では少ない。

29歳以下と70歳以上を比べると355.9%と、約3.5倍の差があります。

若い人はおもち消費が少なく、70歳以上は特におもち消費が多い。

北陸地方がダントツおもち消費が多い

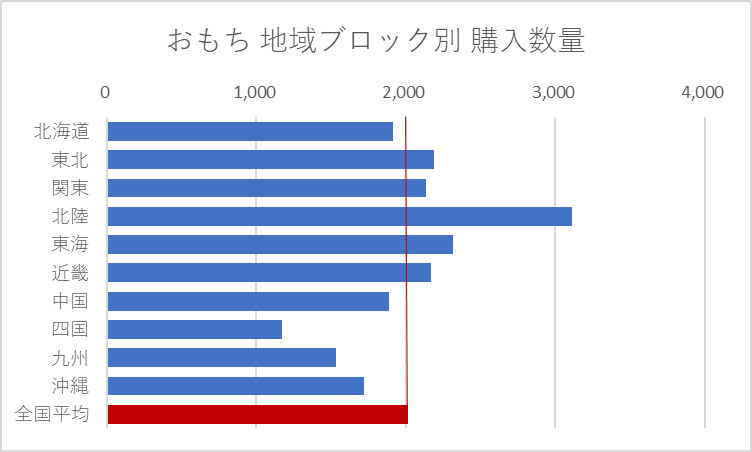

出典:家計調査(総務省)

上記は2024年、地域ブロック別おもち購入数量です。

グラフを見ると一目瞭然、北陸地方が圧倒的1位で、四国地方が圧倒的最下位です。

その理由は分かりません。

全体的には東高西低になっています。

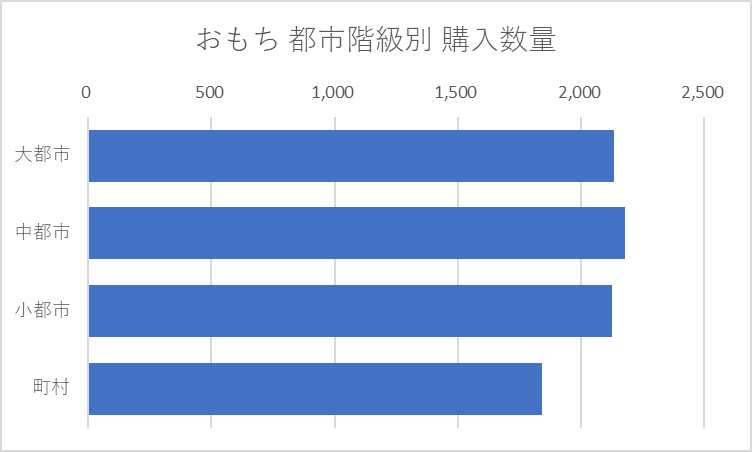

出典:家計調査(総務省)

上記は2024年、都市階級別おもち購入数量です。

それぞれの区分の意味は以下です。

大都市:東京都特別区部(区部)および政令指定都市

中都市:大都市に分類されない市のうち、人口15万人以上100万人未満の市

小都市:人口5万人以上15万人未満の市

町村:人口5万人未満の市および町村

大都市・中都市・小都市に差はありませんが、町村が頭1つ低い。

田舎の人はおもちを食べる人が少ない結果です。

おもちが好きな人は多いがリスクもある

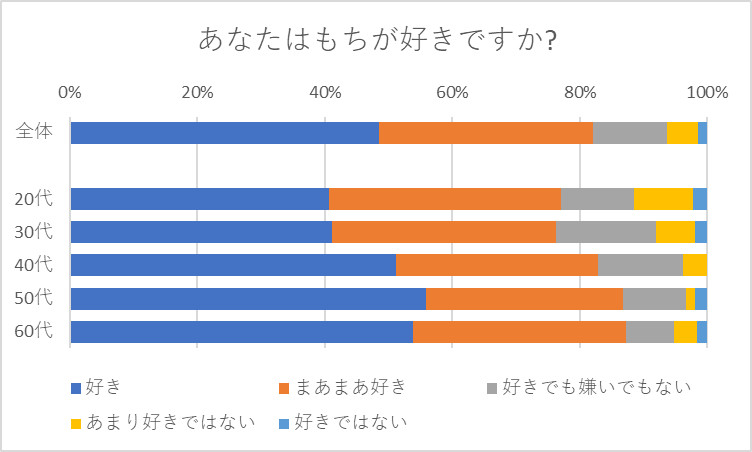

出典:【ぐるなびリサーチ部】「餅」に関する調査(ぐるなび)

上記はおもちが好きかのアンケート結果です。

全体で[好き]と[まあまあ好き]を足すと82.0%で、8割強の人がおもちは好きと答えています。

日本人はおもち好きと言えます。

ただし、年齢別にみると年代が上がる毎に[好き]と答える人は多く、[20代]が[好き]と答えた割合は最低です。

おもちが高カロリー食材なのはいまは一般知で、それが原因か不明ですが高齢者に比べ若い人はおもちに対して好きと答えていません。

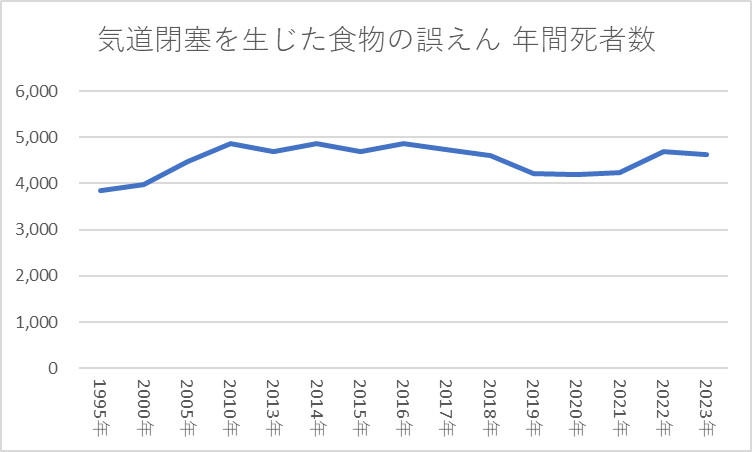

出典:人口動態調査(厚生労働省)

上記は気道閉塞を生じた食物の誤えんによる死者数推移です。

あくまで食物誤えんによる死者全体で、おもちが原因の死者数ではありません。

それでもこの中の大半はおもちであり、いまは交通事故死者数より食物誤えん死者数が上回っています。

1995年3,846人、2023年4,620人、前後比774人(120.1%)です。

約30年で死者数は2割増加しています。

ここには高齢化社会により高齢者が増えたのと、高齢になると誤えんリスク高まる理由が存在まし。

さいごに

この文章中に具体的データは記載しておりませんが、今回見てきたデータを眺めていたところ正月三が日が一番誤えん死者数が多いとのこと。

お正月におもちを食べてのどに詰まらせて死ぬお話は聞きます。

実際、僕の祖父はおもち誤えんで亡くなっています。

死亡時、一人暮らしで時期は正月でした。

一人で好きなおもちを食べて亡くなったと聞いています。

不謹慎と言われるかもしれませんが、僕は当時の祖父の死亡状況を聞いたとき、好きなものを食べて死ぬのは良い死に方かもしれないと思いました。