この文章のトピックスは以下です。

・朝食・夕食共に「ほとんど毎日家族と食べる」人がずっと1位

・ただし朝食で「ほとんど毎日家族と食べる」人は漸減している

・家庭での共食頻度「ほとんど毎日」割合は2023年時点で約2/3

・ほかのすべてのデータで言えるが男女比では女性が男性より共食回数が多い

・年齢別では20-29歳の若い人は男女とも共食回数が少ない

・職場で共食回数「ほとんどない」割合は約6割

・職場では年齢が上がる毎に共食する回数が減っていく

・地域の人との共食回数「ほとんどない」割合は約8割

・知人友人と「ほとんど毎日」共食する人は1割弱

ほとんど毎日家族と食べる人が長く1位

出典:令和6年度 食育白書(農林水産省)

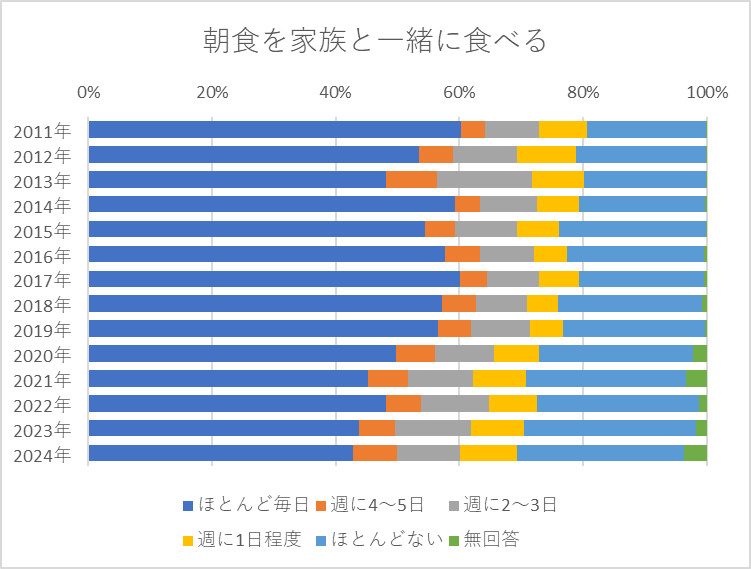

上記は朝食を家族と一緒に食べる頻度の情報です。

1番選ばれているのは「ほとんど毎日(朝食を家族と食べる)」ですが、2011年60.3%、2024年42.9%、前後比(-17.4%)と減っています。

この選択肢の中で一番増えているのは「ほとんどない」で2011年19.2%、2024年27.0%、前後比(+7.8%)です。

ここには単身世帯が増えて、個食が進んでいる背景は想像できます。

出典:令和6年度 食育白書(農林水産省)

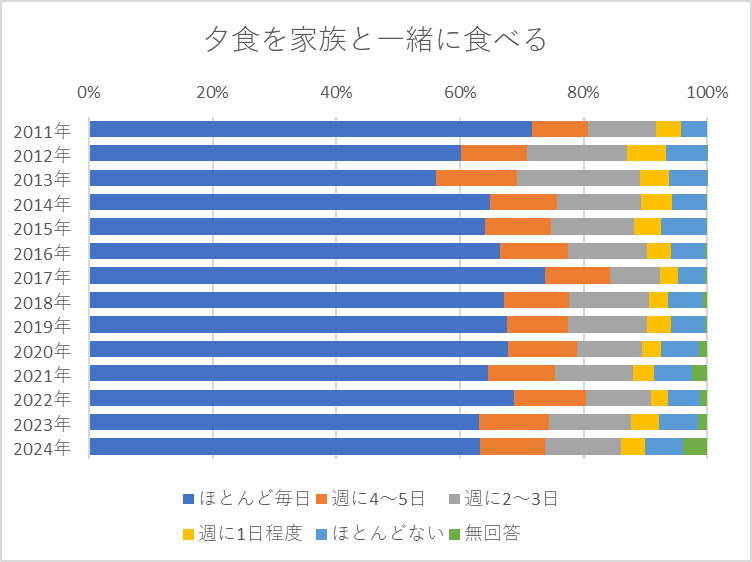

上記は夕食を家族と一緒に食べる頻度の情報です。

朝食と同じく1番選ばれているのは「ほとんど毎日(夕食を家族と食べる)」。

ここ14年の増減率は2011年71.6%、2024年63.3%、前後比(-8.3%)と朝食ほどではなくとも減っています。

それでも2024年時点で6割強の人々は「ほとんど毎日」夕食を家族と食べています。

家庭での共食回数は年齢が上がる毎に増える

出典:国民栄養調査(厚生労働省)

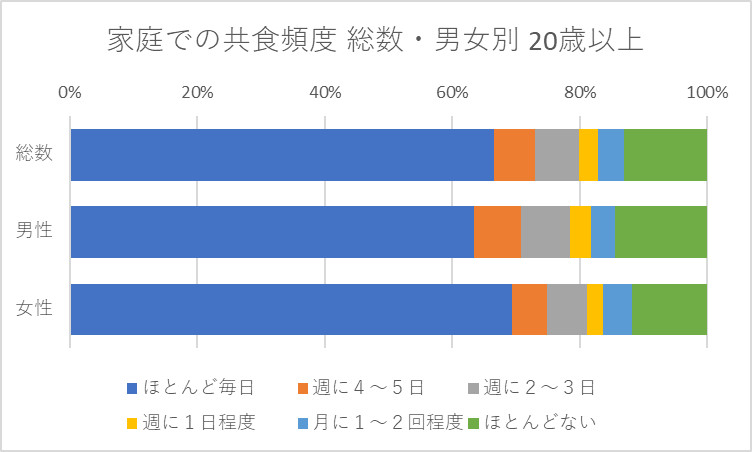

上記は2023年、20歳以上成人について家庭での共食頻度です。

1位の「ほとんど毎日」について、総数(男性+女性)66.6%、男性63.4%、女性69.4%。

全体では約8割の人が週に2日以上、家庭で共食しています。

出典:国民栄養調査(厚生労働省)

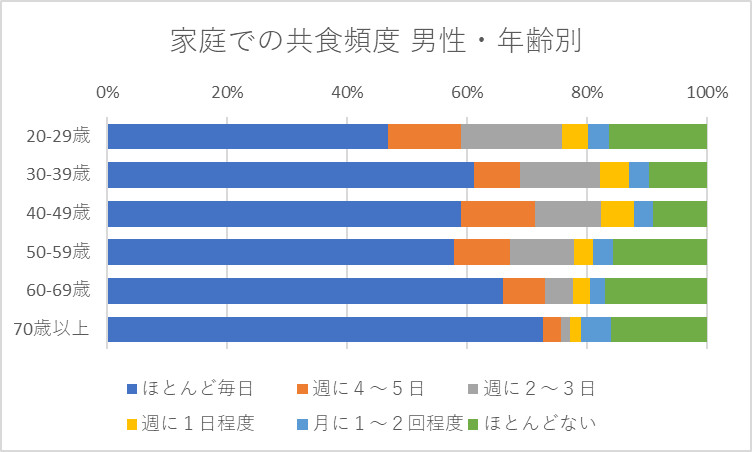

上記は2023年、20歳以上男性について家庭での共食頻度です。

総論、年齢が上がる毎に共食頻度が上がっています。

特に20-29歳の1位は他と同じく「ほとんど毎日」ですが、その割合が頭1つ低く46.9%と5割を切っています。

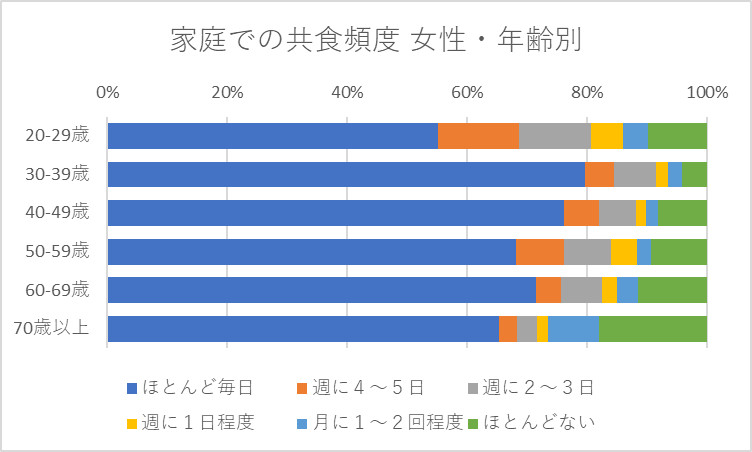

出典:国民栄養調査(厚生労働省)

上記は2023年、20歳以上女性について家庭での共食頻度です。

男性と同じく20-29歳が低くなっていますが、それでも55.2%と半分は超えています。

ほかに男性との違いでは、女性は30-39歳が一番高くなっており、この時期はライフスタイルの変化がある時期です。

職場では共食する人は約1割

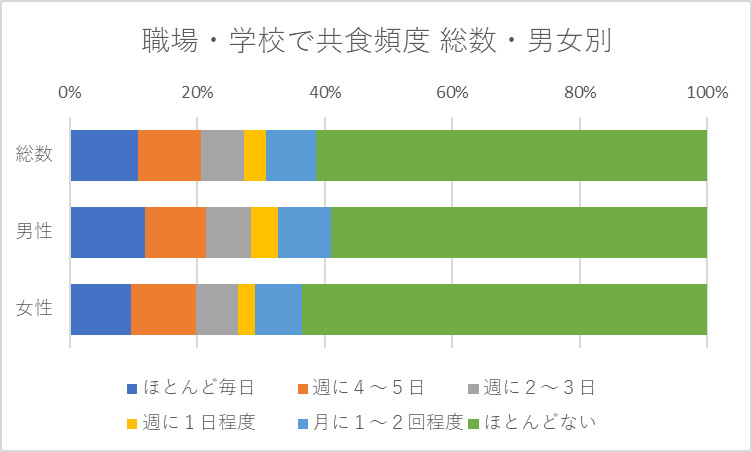

出典:国民栄養調査(厚生労働省)

上記は2023年、20歳以上成人について職場での共食頻度です。

家庭での共食1位は「ほとんど毎日」でしたが職場は一転「ほとんどない」が1位で総数(男性+女性)では61.4%です。

職場で「ほとんど毎日」と答えた割合は、男性11.8%、女性9.6%と約1割になっています。

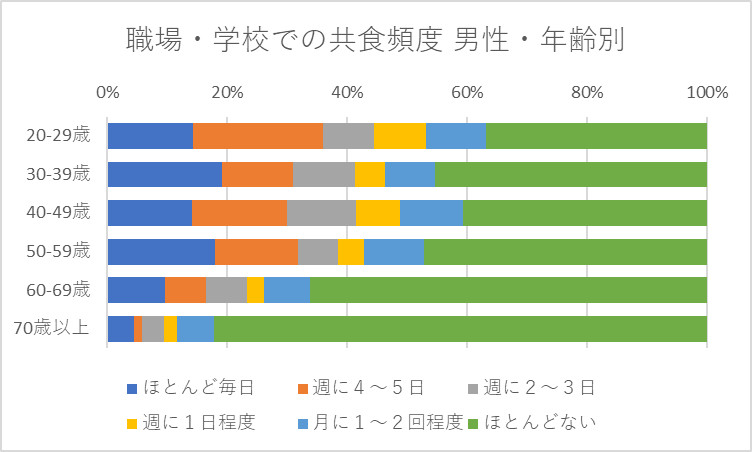

出典:国民栄養調査(厚生労働省)

上記は2023年、20歳以上男性について職場での共食頻度です。

総論、年齢が上がる毎に共食頻度が下がっています。

ただし「ほとんど毎日」の人もそれなりにおり、1位の年齢階層は「30-39歳」19.1%です。

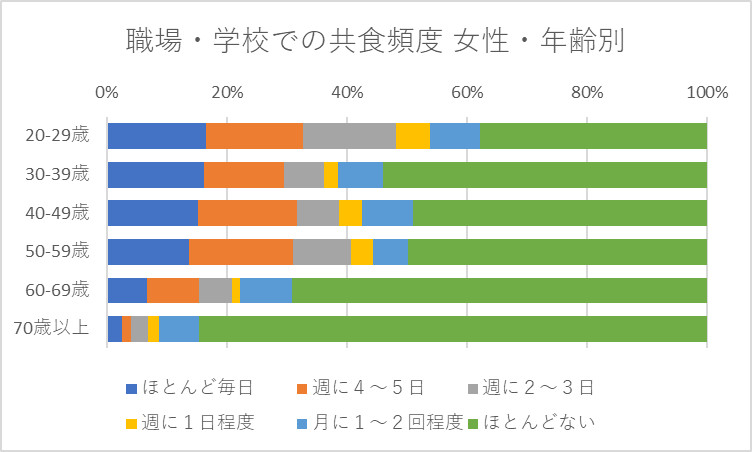

出典:国民栄養調査(厚生労働省)

上記は2023年、20歳以上女性について職場での共食頻度です。

年齢が上がる毎に共食頻度が下がっているのは、全体・男性の傾向と近い。

「ほとんど毎日」の1位年齢階層は「20-29歳」16.6%で59歳までは大きく下がっていない特徴が見て取れます。

地域の人と共食する人はほとんどいない

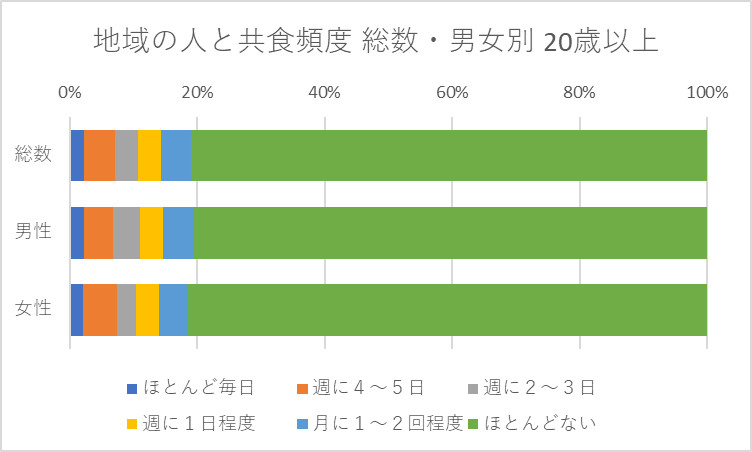

出典:国民栄養調査(厚生労働省)

上記は地域の人との共食の頻度、20歳以上の総数・男女別情報です。

たいていの人の予想通りだと思いますが、「ほとんどない」が8割を超えています。

地域の人と定期的に食べるシチュエーションは、個人主義が進んだ現代では限られます。

「ほとんど毎日」は2.2%で、数字的にも特殊な状況と言えます。

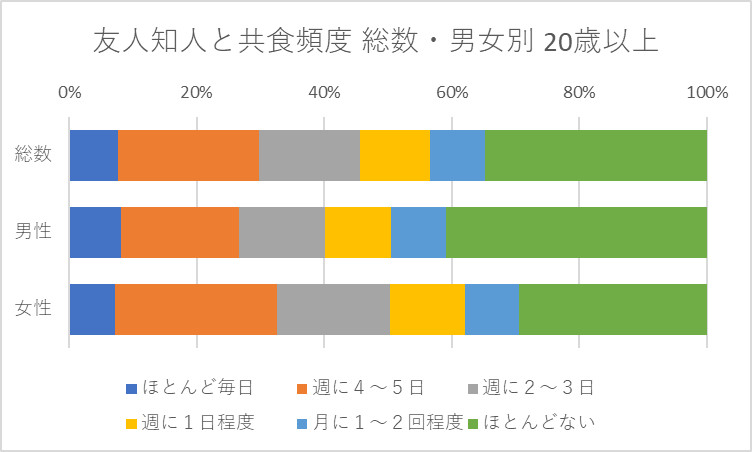

出典:国民栄養調査(厚生労働省)

上記は友人・知人との共食の頻度、20歳以上の総数・男女別情報です。

総数(男性+女性)の「ほとんど毎日」7.6%、「ほとんどない」34.8%。

男女比で言うなら女性の数値が高い。

学生であれば友人との共食頻度は高くなることはありますが、社会人になると減っていきます。

模範的行動は長い目で健康である可能性が高い

共食の良さをアピールする内容として、農林水産省のエビデンス情報の以下が記載されています。

朝食を毎日食べるとこんないいこと

・共食をすることは、自分が健康だと感じていることと関係しています

└朝の疲労感や体の不調がなく、健康に関する自己評価が高い

└心の健康状態がよい

└ストレスがなかったり、自分が健康だと感じている

・共食をすることは、健康な食生活と関係しています

└野菜や果物といった健康的な食品の摂取が多く、インスタント食品やファーストフード、清涼飲料水の摂取が少ない

└主食・主菜・副菜をそろえてバランスよく食べている

└多様な食品を食べている

・共食をすることは、規則正しい食生活と関係しています

└食事や間食の時間が規則正しい

└朝食欠食が少ない

・共食をすることは、生活リズムと関係しています

└起床時間や就寝時間が早い

└睡眠時間が長い出典:食育の推進に役立つエビデンス(根拠)(1)共食をするとどんないいことがあるの?(農林水産省)

優等生的な模範解答とも感じますが、現実的には納得の内容です。

過去にもこのブログで記載しましたが、僕は独身時代にラーメンをよく食べていました。

だれに気兼ねするわけでもなく、自分一人なので好きなものを好きな時間に食べる。

当時を思い起こしてみると食べるものも偏っており、お菓子も食べる。

野菜は野菜ジュースで摂取、スーパーで新鮮野菜購入は皆無。

残業続きで食べる時間は随分遅かった。

健康的な食生活の対極ですが、他者(家族など)の目がないので、これができてしまっていた。

僕はいま家族と住んでおり、共食回数は毎日ではありませんが週の半数以上は一緒に食べています。

食べるものも家族の食事なので、大半は素材から作ったものや、野菜も豊富に盛り込まれている。

歳を取ったせいもあり、時間も比較的安定しており、就寝時間も若い時に比べ早くなりました。

結果、上記の農林水産省記載の「朝の疲労感や体の不調がなく、健康に関する自己評価が高い」文章について、そうだなと思っています。

これが共食によるものがすべてとは思っていませんが、生活全体が整うことによって健康度が高いと感じられる。

自分の体験も含む一般論ですが、共食が個食よりは半強制的に健康になると僕は考えています。

共食のデメリットを考えると、一番は人間関係のストレスか。

気の遣う相手であったならストレスフルな時間ですし、時間を合わせたり事前調整が必要になる。

多忙な現代人にとって、他人とのスケジュール調整は重要かつ慎重さが求められます。

あるいは、自分の好きなものを好きなスピードで食べられないも上げられます。

これらを考えると、共食は自由度が高い現代ではノーサンキューと言われる可能性は上がっています。

それでも、ネガティブに捉えられることもありますが、僕は個食にマイナスイメージは持っていません。

身近にも個が好きな人はおり、制約が少ない楽しく自由な人生を送っている人はいます。

対極に話す内容ではなく、会話自体が目的(快楽)と感じる人もいる。

そうは言っても、社会のどこかに属して生きている時点で、どちらも全員自分の意志だけではなく他者との歩み寄っている。

共食は健康・栄養・社会的つながりにメリットをもたらしますが、同時に時間や人間関係の負担といったデメリットも存在します。

当たり障りないまとめをするなら「無理なく楽しめる範囲で共食を取り入れる」なのかもしれません。

さいごに

僕の周辺のわずかなサンプルのお話ですが、現代に近づくほど会社や組織での共食回数が減りました。

ここには自分の年齢が上がったのは、上記データからも関連していると思っています。

いま「軽くランチでも行きましょう」が、激減している。

仮にランチが遂行されたとしても定期的になることはなく、裏でこっそり聞いてみると「1回で十分」「年1回が限界」のようです。

この感想が異常とは思っておらず、自分の若いころ上司とのランチ同行を「苦痛だけど仕事だからしょうがない」と自分に言い聞かせていたのを思い出します。

会社でのランチは関係性構築の面はありますが、義務と捉える人が増えています。

ただこれも、それが許される環境ゆえ成り立っているのかもしれない。

たくさんの人が働いており多様性が(表面上は)尊重され、近所に食べる場所がたくさんあったり休憩室が充実していたりすれば成り立ちますが、田舎の小さな会社では難しい。

いま同じ職場の人と会話するのは、一緒にランチではなく、就業時間内になりました。

必然、共食回数は減ります。