この文章のトピックスは以下です。

・日本国内の食品缶詰市場は平成前期をピークに減少傾向

・缶詰輸入は平成中期ころがピークでそれ以降わずかに減少

・丸缶詰の国内生産量分類の1位は圧倒的に「水産」

・缶詰世界市場はこの先10年で24.1%増加予測

日本国内の缶詰市場は漸減中

出典:統計資料(日本製缶協会)

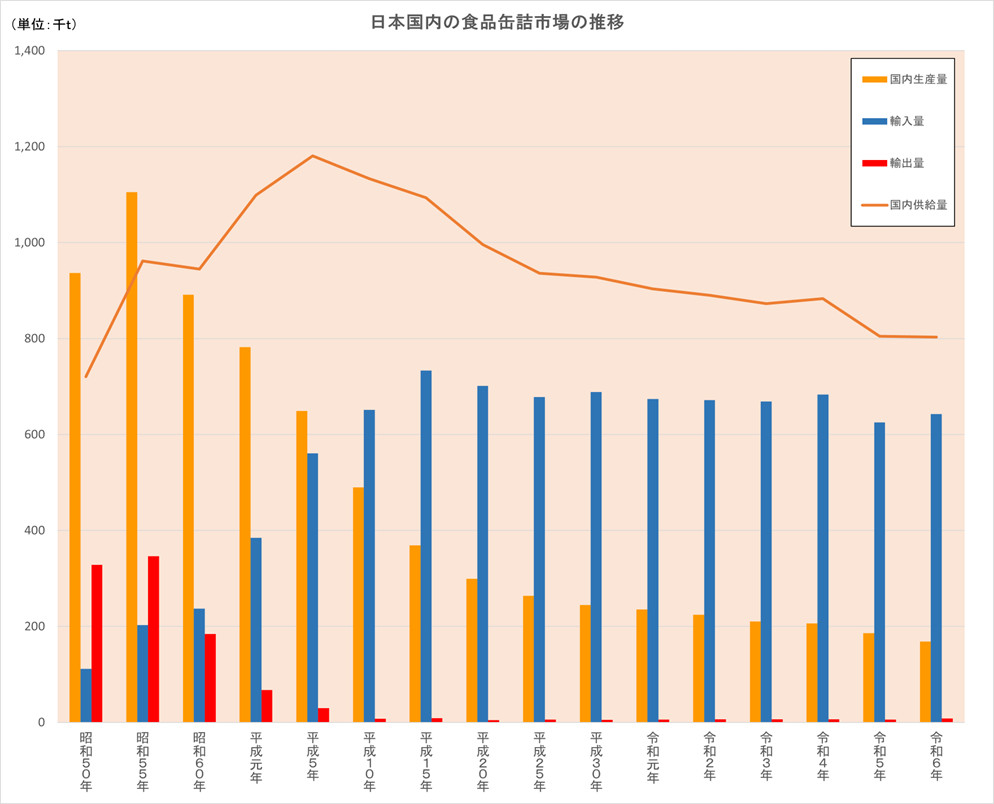

上記は日本国内の食品缶詰市場の推移です。

国内生産量(オレンジ色棒グラフ)のピークは昭和55年。

国内供給量(オレンジ色折れ線グラフ)のピークは平成5年で、差が発生しています。

この差は移出量(赤色棒グラフ)である程度説明はつき、昭和期~平成はじめは輸出がある程度の量であり、それ以降輸出は減っています。

対し、輸入量(青色棒フラフ)は平成中期まで増え、それ以降も横ばい。

国内供給量と輸入量の合計をみるなら、平成期以降ゆっくり下り坂です。

たしかにいま、スーパーやカルディで、外国の缶詰が普通に販売されています。

中国や東南アジアで生産された魚の缶詰、タイカレーなど日常に浸透しています。

丸缶詰の分類別では「水産」が圧倒的1位

出典:国内生産数量統計(公益財団法人 日本缶詰びん詰レトルト食品協会)

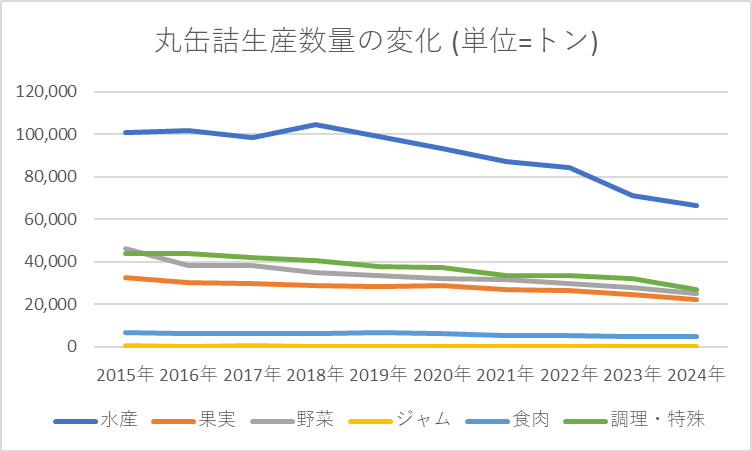

上記は種類別、丸缶詰の国内生産数量です。

飲料を除く丸缶計全体について、2015年230,074トン、2024年145,717トンで、前後比-84,357トン(63.3%)です。

1位は「水産」で、2位以降と少し差があり、日本国内丸缶詰では「水産」が約半分の割合です。

この「水産」、2015年100,685トン、2024年66,562トンで、前後比-34,123トン(66.1%)で、全体の傾向と同じです。

この分類の中で一番減少幅が多い気のは「ジャム」。

2015年329トン、2024年158トンで、前後比-171トン(48.0%)と半数以下になっています。

出典:国内生産数量統計(公益財団法人 日本缶詰びん詰レトルト食品協会)

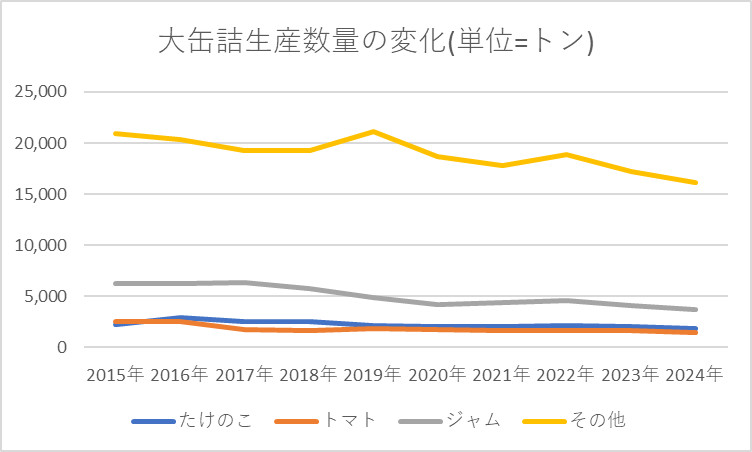

缶詰のもう1つの分類である大缶詰の生産数量が上記です。

大缶計全体、2015年31,909トン、2024年22,946トンで、前後比-8,963トン(71.9%)です。

丸缶・大缶ともに減少しており、ザックリでこの10年で国内生産量は約2/3になっています。

缶詰世界市場は毎年2.2%の増加予測

出典:缶詰の世界市場は2033年までに1,263億米ドルに達する見込み(IMARC Group)

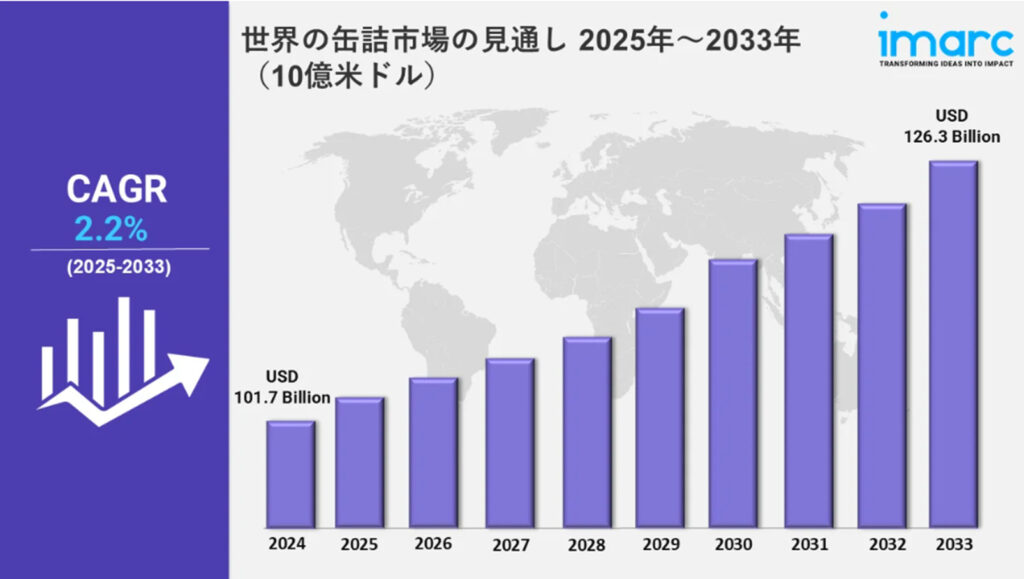

上記は世界の缶詰市場、近未来予測です。

2024年101.7billion$、2033年126.3billion$、前後比24.6billion$(24.1%)増加予測です。

1$を150円で計算すると24.6billion$は3兆6900億円。

CAGR(年平均成長率)は2.2%となっており着実に増加していく予測です。

必要から発明されたものでも味はおいしい

| 特性 | 缶詰食品 | 生鮮食品 |

| 保存性 | 高い(数年) | 低い(数日~数週間) |

| 携帯性 | 良い | 悪い |

| 調理の手間 | 少ない | 多い |

| 栄養価 | わずかに損なわれることもあるが高い | 基本は高い |

| 味・食感 | 加工により変化することもある | 自然な風味・食感 |

| 安全性 | 密封・加熱殺菌で高い | 鮮度や衛生管理に左右される |

| 風味 | 本来の風味が損なわれることもある | 良い |

| 価格 | 比較的安価 | それなりの価格 |

上記は缶詰と生鮮食品の比較表です。

子どもがいるご家庭では、毎日缶詰が食卓に上ることはよほどの理由がなければないと思っており、基本は生鮮食品の食事になっていると仮定します。

生鮮食品の特徴は、鮮度・栄養価・味あたり。

家族の嗜好を意識した味付けをしたり、極力、調味料を使わず日本食らしく素材そのものを楽しむなどもできる。

季節の食材は、そのまま食べてもおいしい。

対し、缶詰は手軽さや安価さの強みがあります。

大量に漁れた魚を、水産工場で一括で缶詰にするので、安定した味を安価で実現できます。

僕は生鮮食品と缶詰は、争う関係ではなく違う分野(相補関係)だと考えています。

1804年 缶詰製造原理の発明

金属缶やガラスびんの中に、食物を入れて密封し加熱殺菌して保存する缶詰の原理は、今から約200年前の1804年にフランス人のニコラ・アペールによって初めて考え出されました。

フランス政府が懸賞をかけて陸軍糧食となる食品保存技術法を募集しました。

皇帝ナポレオンによってニコラ・アペールに12,000フランの賞金が与えられたとのことです。

そのとき丁度、ヨーロッパ各国へ戦線を広げていたフランス軍の食料として、アペールの作ったびん詰が活用されて、大いに士気を鼓舞しました。1810年 ブリキ缶の誕生

いま見られるようなブリキ缶は1810年イギリスでピーター・デュランによって発明されました。

間もなくブライアン・ドンキンによって同イギリスで世界で初めての缶詰工場が誕生しました。1821年 アメリカで缶詰量産化

その後、1821年にアメリカへ渡って缶詰の製造が本格化し、1861年南北戦争が始まってからは、軍用食料としての缶詰の需要が急に増え、当時約4,000万缶の生産をみるようになりました。日本の缶詰の歴史

わが国の缶詰は、今から約150年前の1871(明治4)年に長崎で松田雅典という人がフランス人の指導で、いわしの油漬缶詰を作ったのが始まりです。

間もなく1877(明治10)年には、北海道で、日本初の缶詰工場、北海道開拓使石狩缶詰所が誕生し、同年10月10日にさけ缶詰が製造されました。その後缶詰が工業的に生産されるようになり、昭和の初期には、さけ、かに、まぐろ、いわし、みかんなどが缶詰になって重要な輸出品として海外へ輸出されていましたが、昭和30年以後は国内向けが多くなり、さまざまの缶詰が消費者に供給されています。出典:缶詰・びん詰・レトルト食品について(日本缶詰びん詰レトルト食品協会)

上記は、缶詰の歴史です。

戦争が原因で缶詰は発明され発展し、いまに至っています。

ここに保存食としてのニーズがあり、必要に迫られた結果の産物とも言えます。

当時の缶詰の味がおいしかったのか分かりませんが、現代の缶詰はおいしい。

僕は魚の缶詰が好きです。

魚以外でフルーツ缶詰なども良いですが、これまで食べた頻度で考えると魚の缶詰が自分にとって近しい。

僕は独身時代に、たまに「魚の缶詰ご飯」を食べていました。

思い返すに、記憶は定かではありませんが、多分スーパーで安売りの魚缶をみつけて、何気なく買って食べたのがきっかけの可能性が高い。

独身時代以前、実家にいたころ魚の缶詰を食べていた記憶はないので、一人暮らしになってからです。

買ってきた魚缶詰をお皿にも移さず食べたと、当時の自分の生活からは予想しています。

一口食べた感想は、おいしい。

味がしっかりしているので、ご飯のおかずとして最適というかご飯が進む。

魚の身をご飯の上に置いて、ご飯と一緒に食べる。

それ以降、サバやイワシの味噌味缶詰を炊いたご飯の上にかけて食べる、下品に分類されるのかもしれませんがぶっかけご飯をたまに食べていました。

家族で生活すると、野菜を切ったり肉を焼いたりと手間をかけるて料理を作ります。

そこに作る精神エネルギーが必要で、自分一人なら適当にすますところを、自分以外に向けて料理する。

それが自分だけで食べるシチュエーションは、手抜きできるところはする。

ご飯だけ炊飯器で炊いてインスタントの味噌汁と魚の缶詰ご飯。

あとは、申し訳程度に冷凍枝豆やブロッコリーをレンジで温めて副菜にする。

ご飯を本気で作るエネルギーが低い時、仕事が忙しい時期などは特に手軽に完成する独身時代の独り飯でした。

他に、缶詰の楽しみ方バリエーションとして、価格が少し高いスーパーで値段の高い缶詰を買うこともありました。

仮にお値段が倍になったとしても缶詰であれば1個数百円なので、1食にかけるコストとしても法外ではない。

普段使いの缶詰とどのくらいおいしさが違うのか、一人吟味の時間も楽しいひと時でした。

その後、僕は結婚して子どもができて、缶詰を食べる機会が減りました。

いま、何らかの理由で缶詰を食べる時、脳内では独身時代の感覚、ノスタルジーに浸っています。

さいごに

令和時代の缶詰の役割として、保存食としての意義が高まったと思っています。

災害時の非常食を保存する意識が、昔と比べいまは高い時代になりました。

缶詰は数年先まで保存が効く保存食です。

パンの保存用缶詰もいまは一般的で、数年経ったパンの缶詰を食べてみましたが普通においしい。

目隠しテストで食卓に出てきたら、市販のパンと差が分からないレベルです。

2年~3年に1回、保存食有効期限の見直し時に、新たな缶詰と入れ替えて保存していたものは夕食の1品として食卓に並べる。

おいしさ含め、缶詰の汎用性(有用性)を感じます。