この文章のトピックスは以下です。

・大学生の収入は20年で-18.5%

・「家庭からの給付」は20年で-29.5%

・「奨学金」は20年で+80.5%

・家庭の年間収入が高いほど大学生への給付額(支援)は高い

・奨学金需給率は増加し続けている

・家庭の年間収入が300万円未満の大学生のうち82.1%が奨学金を利用

大学生の収入は20年で約2割減

出典:令和4年度学生生活調査(日本学生支援機構)

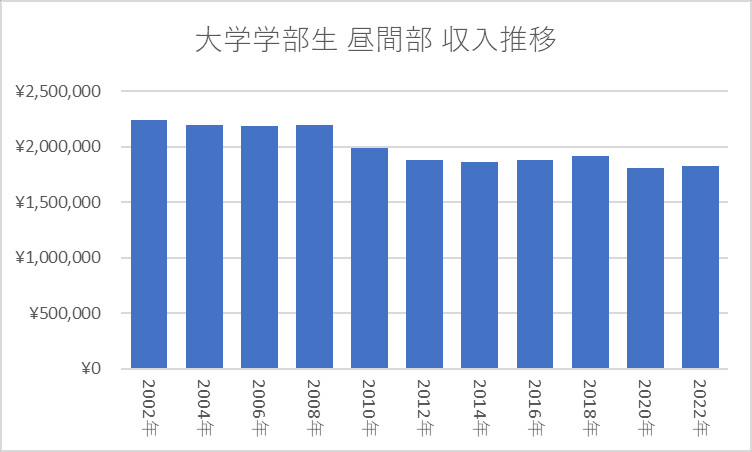

上記は大学・昼間部学部生の収入推移です。

最高値は2002年\2,237,800、最低値は2020年\1,813,000、2022年も\1,824,700と近年が低くなっています。

全体推移は下がり続けています。

出典:令和4年度学生生活調査(日本学生支援機構)

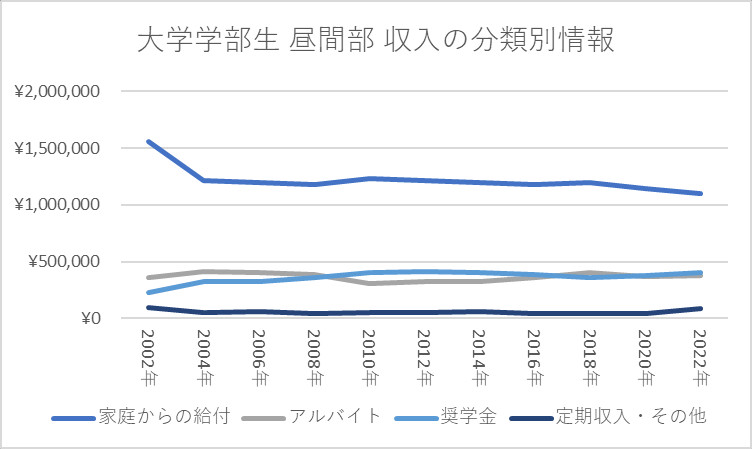

上記は大学・昼間部学部生の分類別収入推移です。

学費は上がり、生活費は下がっています。

4分類の中で一番減少しているのは「家庭からの給付」で、1996年\1,556,700、2022年\1,096,900、前後比70.5%です。

対し増加しているのは「奨学金」で、2002年\225,800、2022年\407,600、前後比180.5%です。

出典:令和4年度学生生活調査(日本学生支援機構)

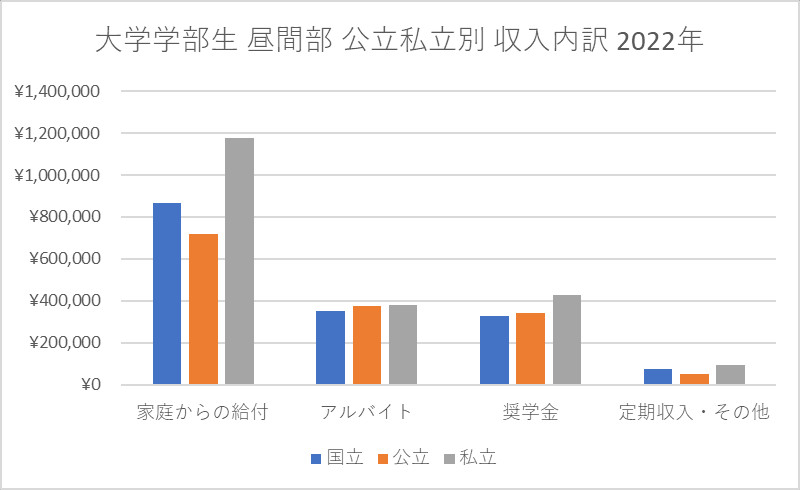

上記は、国立/公立/私立の分類別、収入内訳です。

どの分類も私立が1位ですが、特に「家庭からの給付」が圧倒的に多い。

「アルバイト」分類でみると大差はありませんが、それでも私立がほんのわずかの差で1位。

私立学生は家庭からの一番お金支援がありますが、アルバイトもしています。

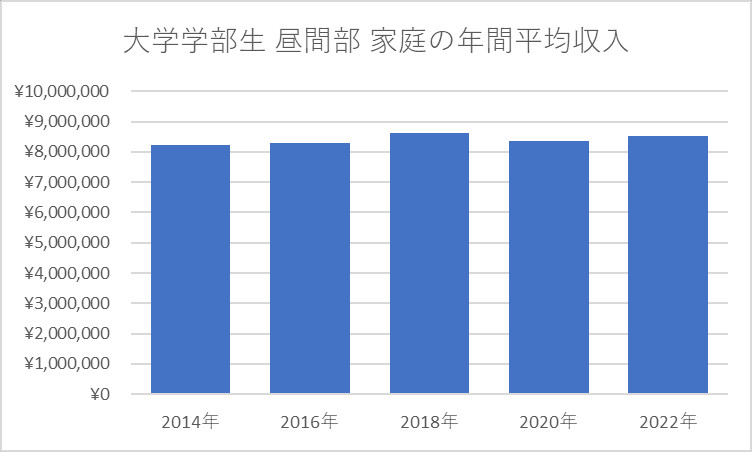

家庭の年間平均収入は微増だが大学生の子どもへの給付は微減

出典:令和4年度学生生活調査(日本学生支援機構)

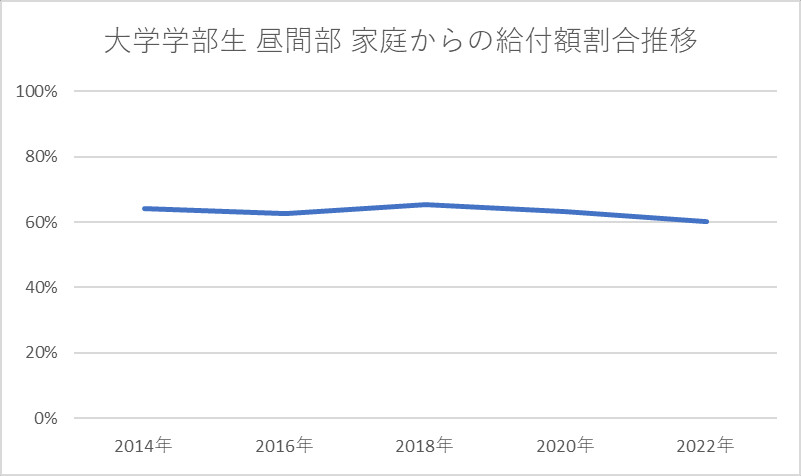

上記はここ8年の家庭からの給付割合推移です。

2014年64.1%、2022年60.1%、前後比-4.0%で減っています。

出典:令和4年度学生生活調査(日本学生支援機構)

上記はここ8年の大学生の家庭の年間平均収入です。

2014年\8,240,000、2022年\8,530,000、前後比\290,000(103.5%)で微増です。

家庭の収入は+3.5%ですが、1つ上のグラフで大学生の子どもへの給付は-4.0%と減っています。

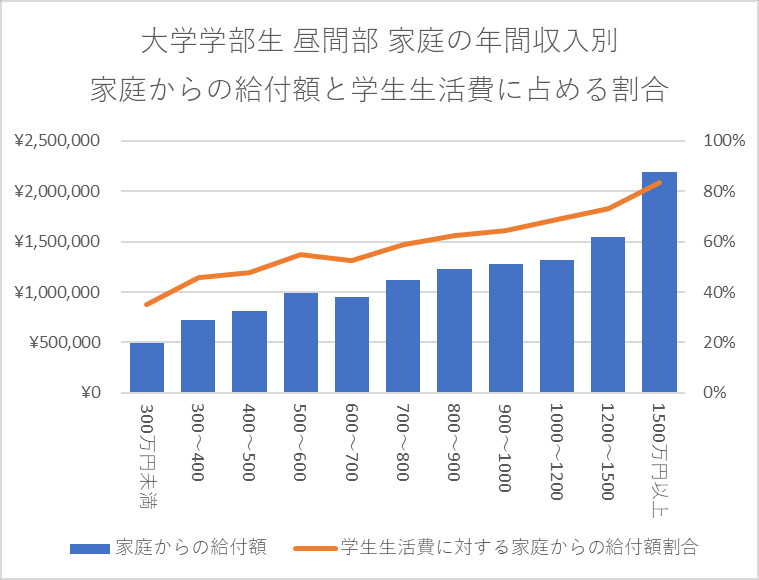

出典:令和4年度学生生活調査(日本学生支援機構)

上記は2022年昼間部大学学部生の家庭の年間収入別学生への給付額と、学生生活費に占める割合です。

「300万円未満」\499,000で35.1%、学生の支出総額に対し、家庭からの支援は約1/3です。

「1500万円以上」\2,193,000で83.2%、学生の支出総額に対し、家庭からの支援は約8割です。

この2つの差は金額で4倍強、割合で約2.6倍です。

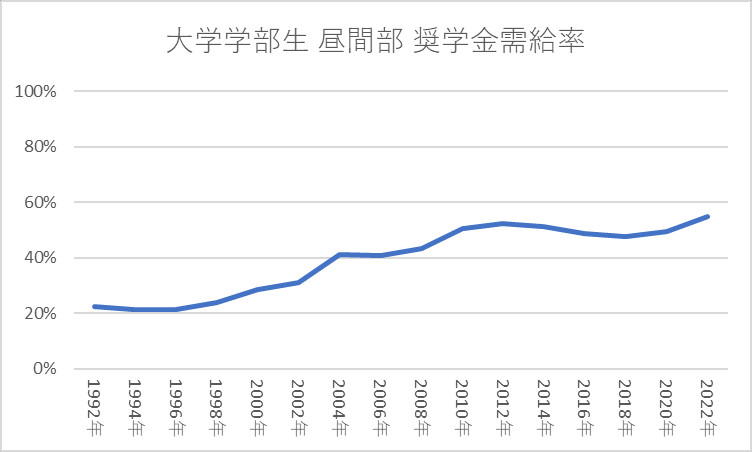

30年で奨学金受給者割合は245.5%

出典:令和4年度学生生活調査(日本学生支援機構)

上記は昼間部・大学生の奨学金需給割合推移です。

1992年22.4%、2022年55.0%、前後比245.5%。

2022年時点で半数以上の学生が奨学金利用しており、この30年でその割合はと約2.5倍になっています。

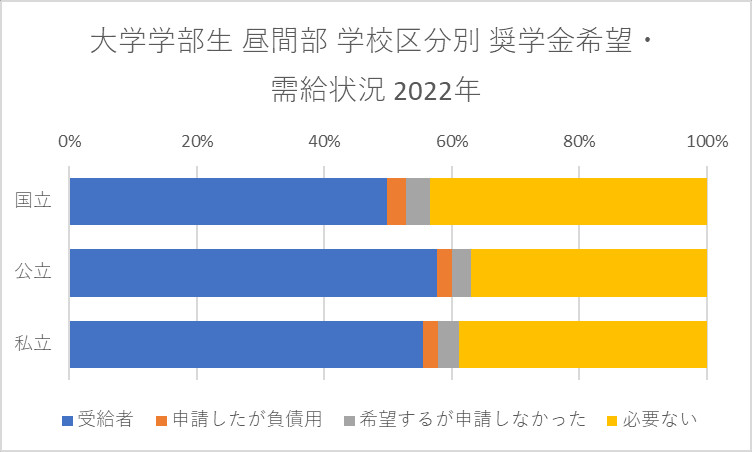

出典:令和4年度学生生活調査(日本学生支援機構)

上記は2022年の昼間部大学生家庭の、国立/公立/私立の奨学金希望、需給状況です。

「受給者」が一番多いのは公立57.6%、一番少ないのは国立49.8%。

「必要ない」が一番多いのは公立36.9%です。

出典:令和4年度学生生活調査(日本学生支援機構)

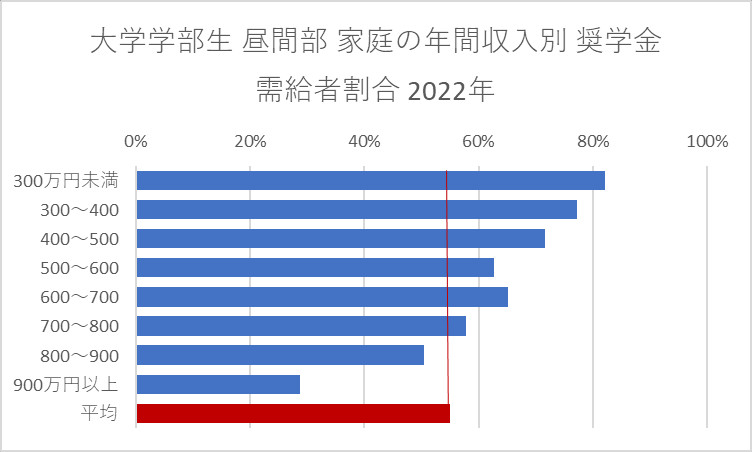

上記は2022年の昼間部大学生、家庭の年間収入別、奨学金受給者割合です。

「300万円未満」82.1%と、この層の家庭にあたるにいる大学生の8割以上が奨学金を利用しています。

「900万円以上」28.7%で、約3割は奨学金を利用しており、ここから現代は奨学金が身近になっていると感じます。

どうせなら本気の方が後で後悔がない

大学に何ために入るのか。

自分が将来就きたい職業やクリアになっている人は答えられるかもしれない質問ですが、僕がそうであったように20歳前後でこの問いにうまく答えられる人はそれほどいないのではないか。

古い言い回しを使うなら、親の思想や世間一般から見て「標準」と呼ばれるような敷かれたレールの上を歩んで、友達も大学に行くから自分もと横並びで考える。

自分の偏差値から、消去法なのか過去の経験やそれなりに興味がありそうな分野から合格した大学を選ぶ。

何となく大学を選ぶ人は多いと思っています。

そうしたフワッとした選択ではなく、絶対にここの大学に行きたい、と思う人もいます。

僕の知り合いに、秋田県にある国際教養大学を選んだ人がいました。

彼曰く、修学環境が厳しそうでここで生き残れれば、社会に出ても活躍できそうという理由でした。

すべて英語の少人数授業

1年間の留学義務

多文化共生のキャンパスライフ

多彩な可能性を広げる進路選択支援

多様な人材を発掘する入試制度出典:国際教養大学の5つの特長(国際教養大学)

上記が国際教養大学のサイトに記載されている特徴で、これだけみても簡単に単位を取れるとは思えない。

実際のところは分かりませんが、授業以外で勉強せずに卒業にたどり着ける人は異例の存在と言えるのではないか。

復習予習は当たり前で、その上で自分の意見を述べる討論やディベートも求められそうです。

彼がもう1点国際教養大学に惹かれたのは、図書館が24時間利用できる点でした。

彼は小さなころから読書が好きで、小学生の頃のあだ名は「図書館の虫」。

本に囲まれることに無類の喜びを感じる子どもで、ネットでこの図書館を知った時、ここで学びたい思いを強くしたそうです。

自分の当時の状況を思い起こしてみると、考えが浅かったのを突きつけられるような上を向いた思考。

彼を見ていると、挑戦姿勢が基本スタンスで、大学に入るか入らないかも些事で、自ら学び続けるのだと勝手に想像していました。

大学に入るか入らないか、どこの大学に入るかの正解はありません。

ただ、今回見てきたデータでは、大学に入りたいと思っても家庭サポートが望めず奨学金を得て大学に行く人は増えています。

また、この先の時流を読むに、より大学に入るかどうかの線引きはシビアになると予想します。

机上の論理で言うなら平均生涯年収で見ると、大卒が一番獲得金額が大きく、高卒との獲得差でも大学の学費や生活費を上回ります。

コスパで言うなら大学に入った方が良い。

しかし大学選択はコスパ思想で考えることもできますが、やはり大学生の時期は特に視野が大きく広がる時期です。

高校までが親の庇護があったものが、大学に入ると18歳成人ではありませんが、自分で判断する機会が一気に増える。

突き詰めるなら大学だけではなく、本気で勉強もバイトもするような環境にいると、あとあとその記憶が自分を温めてくれます。

さいごに

このブログで1つ前の文章で、大学生の支出(学費と生活費)を見ました。

その結果、支出は微減を続けており費目別でみると学費は微増、生活費は減少でした。

対し、この文章では大学生の収入にあたる入口パートです。

当たり前ですが支出合計が減っているので、収入合計も同程度の割合で減っている。

右肩上がりの時代ではないことを、大半の若者は理解している気がしています。

徐々に縮小経済のような状況から、自分たちの未来も明るい展望は描けない。

今回のデータも、それを実感するようなものでした。

その中で新卒給与が上昇しているニュースは、一条の光かもしれません。