この文章のトピックスは以下です。

・空家数はここ45年で約4倍

・空家率はここ45年で6.2%増加して13.8%

・種別で見ると共同住宅の空家率が一番高い

・都道府県別にみると空家数が一番多いのは東京

・空家率を都道府県別にみると東京近辺が一番少ない

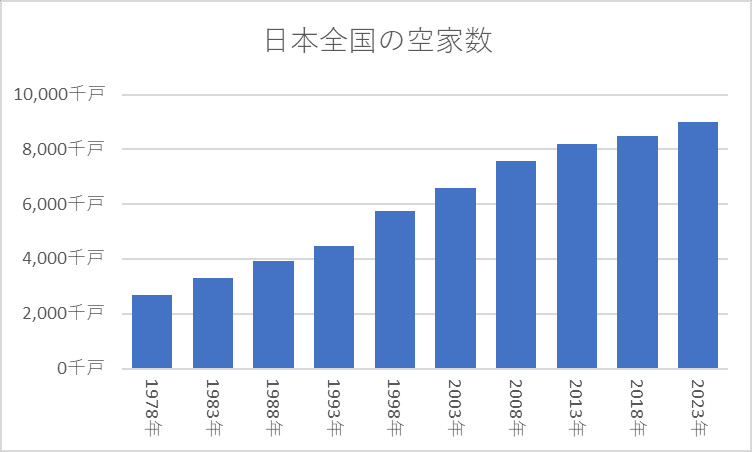

空家数はここ45年で4倍弱

出典:令和5年住宅・土地統計調査(総務省)

上記は日本全国の空家数推移です。

1978年2,679千戸、2023年9,002千戸、前後比336.0%。

同期間の住宅戸数の増減率が394.7%なので近い数字です。

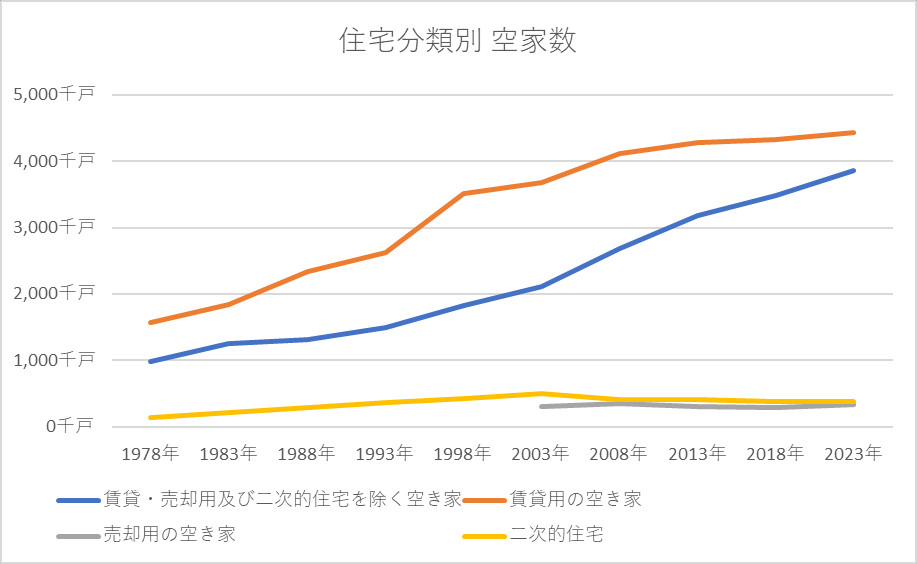

出典:令和5年住宅・土地統計調査(総務省)

上記は住宅分類別の空家数です。

住宅分類の意味は以下です。

・賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家

賃貸用の空き家、売却用の空き家及び二次的住宅以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など

・賃貸用の空き家

新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅

・売却用の空き家

新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅

・二次的住宅

別荘(週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で、ふだんは人が住んでいない住宅)、その他(ふだん住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊まりするなど、たまに寝泊まりしている人がいる住宅)

一番多いのは「賃貸用の空き家」で、2番目が「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」。

この期間の伸び率1位は「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」です。

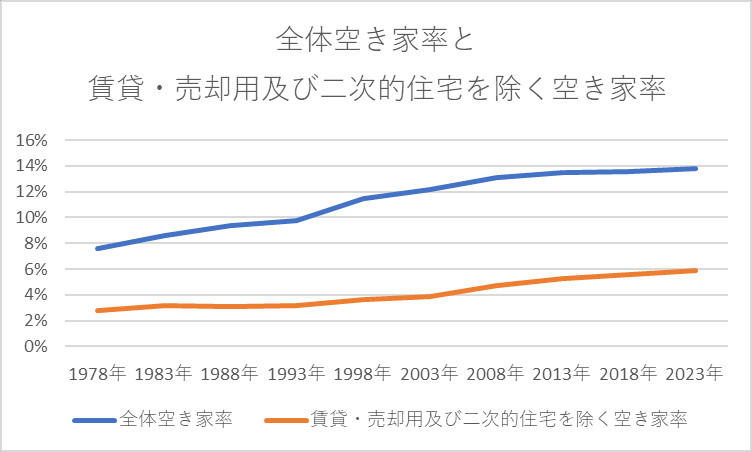

空家率は増加し続けている

出典:令和5年住宅・土地統計調査(総務省)

上記は全体空き家率と賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家率です。

どちらも伸びていますが伸び率は「全体空き家率」の方が多い。

2023年の「全体空き家率」13.8%で、「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家率」5.9%です。

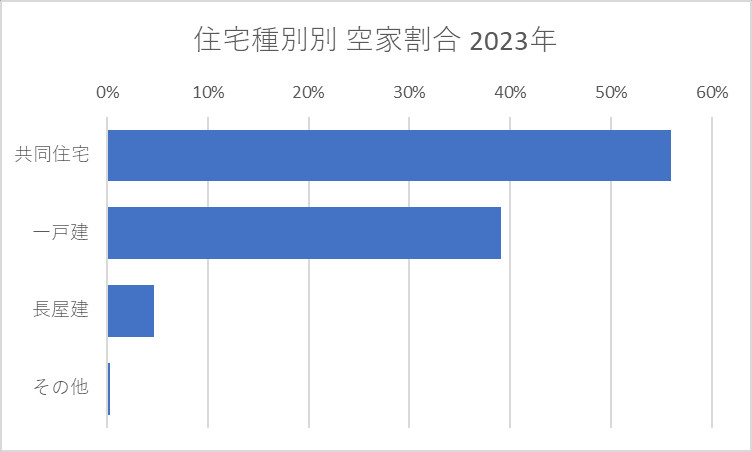

出典:令和5年住宅・土地統計調査(総務省)

上記は住宅種別別、2023年の空家です。

「共同住宅」55.9%と「一戸建」39.1%を足すと95.0%とほぼすべて。

「共同住宅」の方が空家割合が多い。

東京近辺について空家は多いが空家率は低い

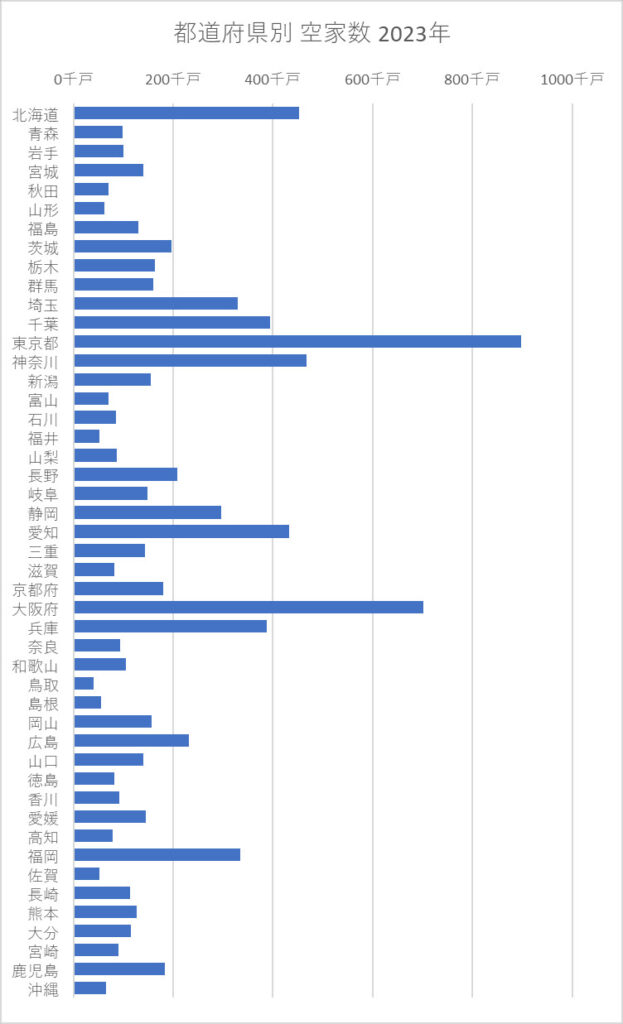

出典:令和5年住宅・土地統計調査(総務省)

上記は都道府県別、2023年の空家数です。

1位「東京」8201千戸、2位「大阪」4929千戸、3位「神奈川」4765千戸と、上位陣は人口密集地域です。

その面積が大きいのが理由なのか「北海道」も高い数字になっています。

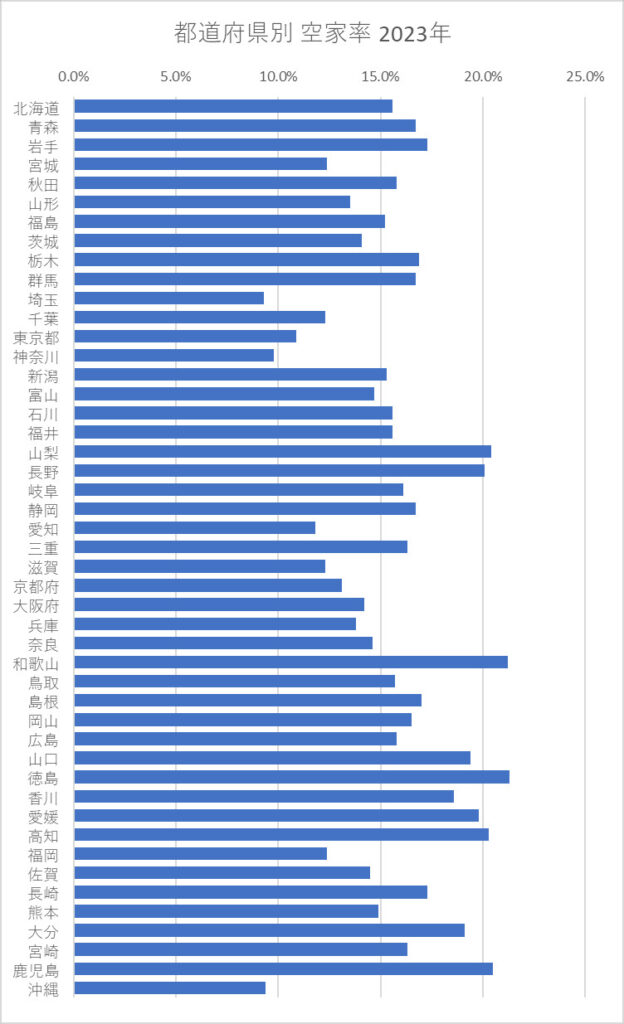

出典:令和5年住宅・土地統計調査(総務省)

上記は都道府県別、2023年の空家率です。

こちらは空家数とは傾向が異なり、空家数が多い人口密集地域の空家率は低い。

特に東京周辺は空家率が低く、空家率最低値は埼玉で9.3%です。

対し、空家率最高値は鹿児島の13.6%です。

思い出と現実の天秤

以前一緒に働いていた同僚が、自宅でBBQを開催するのでこないかと誘われ、複数の同僚とそのお宅に伺いました。

お伺いしたお宅ですが、昔は専業農業だったため大きな土地所有者でした。

お米を作る農家で家の横が田んぼになっており、100メートル四方まではなさそうですが広い田が広がっている。

農家らしく自宅の土地も広く、母屋以外に農機具を収納する建物などがあり、都心部で家族だけで住む家と比較するなら巨大。

こうした大きな敷地があることがBBQ開催につながってもいるのですが、最初にそのお宅を訪れたときの僕の第1所感は「広いな」でした。

のんびりした空気の中、BBQに舌鼓をうっていたあるタイミングでBBQ主催者と僕は雑談しました。

僕「広い土地ですね。」

主催者「そうですね、ただこれでも昔に比べ(一部の土地を売却したので)狭くはなりました。」

僕「会社で働くのがメインであれば、メンテナンスも大変そうですしね。」

主催者「いずれ、この土地を自分が継ぐ予定なのですが、税金が大変です。」

僕「詳しい税制などはわかりませんが、それなりな金額になりそうですね。」

主催者「手放してしまう選択もあるのですが、小さいころからこの土地で遊んでいたので踏ん切りがつかず、どうするか悩ましいです。」

今回、みてきたデータでは、空家は増え続けています。

その大きな原因の1つは、若者の都心部移住で地方に残った家が空家になるケース。

東京近辺の空家率が全国比では低い結果でしたが、東京の空家数は都道府県別で1位なので、東京だからといって例外ではありません。

そして人口減少期に入っている日本では、この先も空家は増え続けます。

僕は地方から東京に移住した一人です。

自分の親は自宅所有者なので、僕も将来の自分の実家をどうするか決断する必要が出てくる一人です。

上記BBQの主催者の気持ち「名残惜しい」は理解でき、幼少期から青年期までを過ごした家に対する思いはあります。

半面、この先、地方の土地家屋は売れなくなる可能性が高くなるのも現実とある。

一昔前の人には理解がされなさそうですが、いまは「不動産」ではなく「負動産」と、あえて違う漢字を使う表現もあります。

別で言うなら「金持ち父さん貧乏父さん」では自分が住む家(不動産)は負債と考えます。

不動産を持って人に貸せば利益が出るが、自宅は利益を生まない。

このブログで前回見たデータでは、持ち家率はここ30年ほぼ60%で横ばいでした。

10人に6人にあたる人の相続者は、その家をどうするのか判断する時期がいずれきます。

その時に、その家に住んでいなければ、残す(=賃貸か空家)か売却するか。

上記BBQ主催者のように、思い入れが強ければ残したい方に天秤が傾くが、冷静に考えるなら手放す選択が割り切った判断になる。

その人の中で、現実と気持ちの綱引きが行われます。

さいごに

このブログで何度も書いていますが、僕が住む東京近辺は空家がほぼありません。

東京にはまだ需要があり、それなりにまとまった金額で売却できるので、東京という土地柄も含めドライに考える人が多いと僕は見ています。

ある意味、自分の思い出に決別されているとも言えます。

旅などで地方を車で走ると、明らかにだれも住んでいない建物自体が崩壊しかけているな空家を見ることがあります。

どういう経緯や意図でそうなっているのかは分かりませんが、そうした景色はきっと増えている。

老齢期に入ると、断砂利がより強く意識されると自分の親をみていても感じます。

死ぬときは家で死にたい、という気持ちもわかるので家は本人が死んだ後の課題となる。

家は最後まで残しつつ、生活品全般はなるべく処分しておくのが、残されるものにとって負担の少ない死に方かもしれない、と遠くない自分の未来を僕はたまに想像します。