この文章のトピックスは以下です。

・和服の家計支出は25年で-78.2%

・きものレンタル市場も16年で-22.1%

・きものを購入する場所1位は専門店で約3割、ネットでの購入が増えている

・和服が好きな人、実際に和服を着た人は2024年時点で1割以下

和服購入金額は漸減

![和服 二人以上の世帯_支出金額[円]](https://rutenzanmai.com/wp-content/uploads/2025/07/japanese-attire_1.jpg)

出典:家計調査(総務省統計局)

上記は二人以上の世帯の和服、年間支出金額推移です。

2000年¥9,394、2024年¥2,049、前後比¥-7,345(21.8%)。

25年間で和服の購入金額が約1/5に縮小しています。

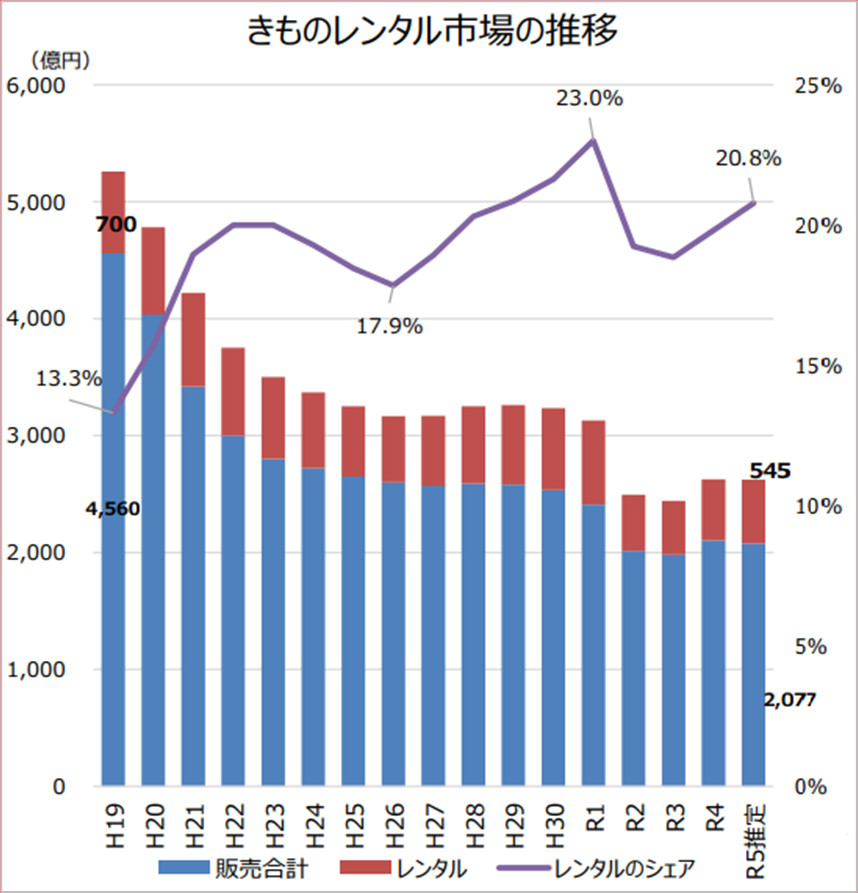

出典:和装振興に向けて(経済産業省)

上記はきもの販売合計額とレンタル(グラフ内赤色)の推移です。

2007年700億円、2023年545億円、前後比¥-155億円(77.9%)です。

購入する人が減ってレンタルに流れたとはいえず、レンタル市場も縮小傾向です。

きものは専門店での購入が多い

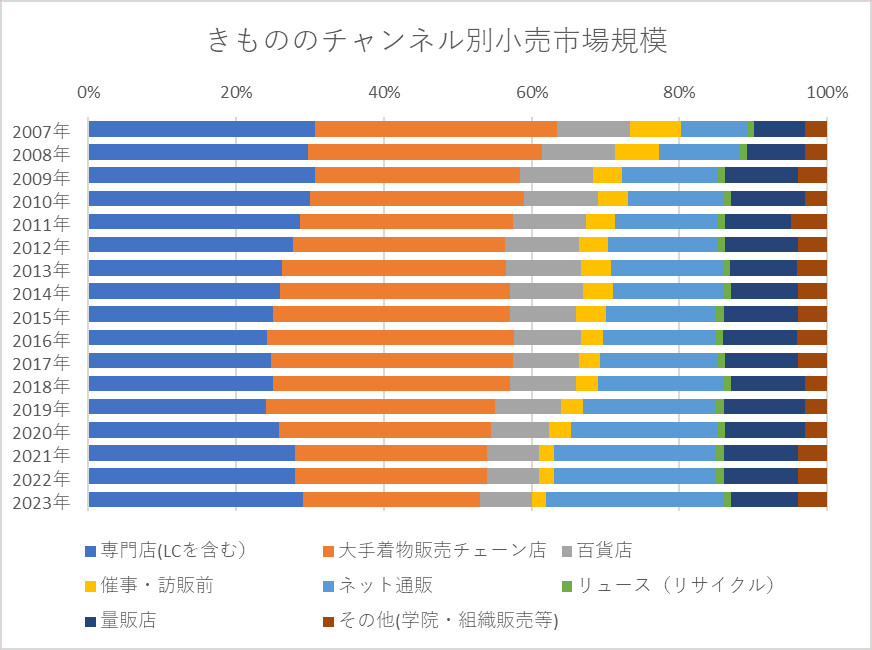

出典:和装振興に向けて(経済産業省)

上記はきものがどこで購入されているかの情報です。

2007年時点では1位大手着物販売チェーン店33%、2位専門店(LC(ローカルチェーン)を含む)31%でした。

2023年ではこの順位が逆転し、1位専門店(LCを含む)29%、2位専門店(LCを含む)24%になっています。

またこの期間、ネット通販が勢力を伸ばし、2023年では同率2位の24%のシェアとなっています。

着物を着る人も着たいと思う人も減り続けている

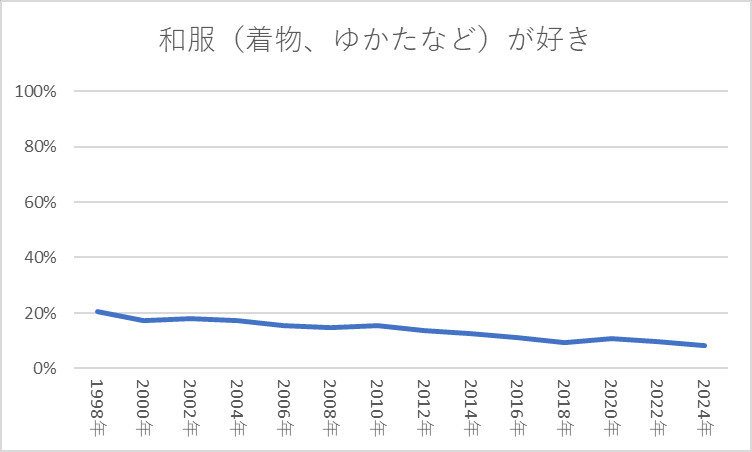

出典:生活定点調査(博報堂)

上記は和服(着物、ゆかたなど)が好きかのアンケート結果です。

着物が好きと答えた人は1998年20.7%、2024年8.4%、前後比-12.3%です。

全体傾向は右肩下がりで、2024年時点で和服が好きと答えた人は1割に達していません。

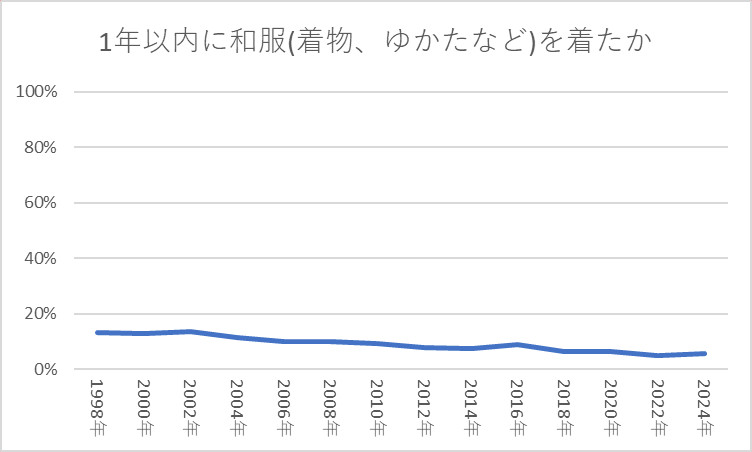

出典:生活定点調査(博報堂)

上記は1年以内に和服(着物、ゆかたなど)を着たかのアンケート結果です。

着物を「着た」と答えた人は1998年13.3%、2024年5.5%、前後比-7.8%です。

2024年に着物を着た人は20人中1人程度になっています。

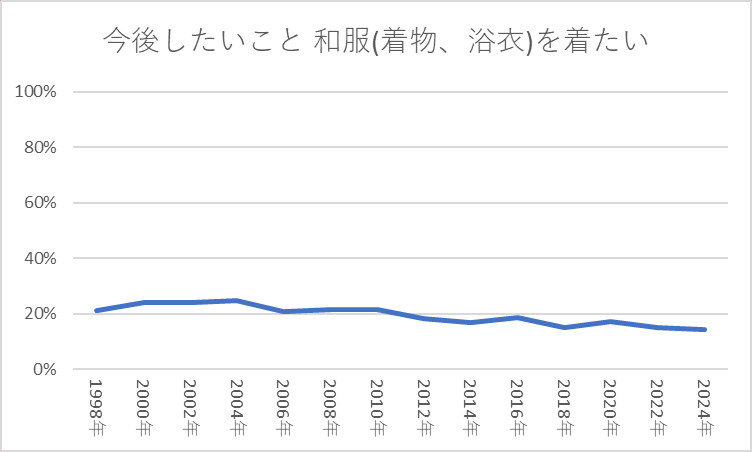

出典:生活定点調査(博報堂)

上記は今後したいこととして、和服(着物、浴衣)を着たいと思うかのアンケート結果です。

着物を着たいと答えた人は1998年21.1%、2024年14.1%、前後比-7.0%です。

実際に着た人より、願望として着物を着たい人の方は高いですが、それでも2024年時点では15%を切っています。

和服を着る機会は現代では少ない

明治時代に日本は和装から洋装に方針転換したのを、社会の教科書で洋装和装の人が並んでいる写真を見て認識した人は多いと思います。

以下、教科書的な内容ですが、明治時代に和装が廃れていった歴史です。

明治政府は文明開化の近代化政策として、「富国強兵」「殖産興業」を掲げ西洋の制度を導入。

同時に服装を含む文化も見習う方針になりました。1871年の廃藩置県で、武士階級は事実上消滅し、軍隊制度の導入されました。

徴兵制度で軍服は洋装、警察官も洋装になりました。

明治政府は「断髪令」や「洋服奨励令」などを通じて、国民に洋装を推奨。

学校教育や官公庁でも洋装が標準化され、和装は「古いもの」とされるようになりました。椅子に座る文化が増えていくき、和装では不便な場面が多くなる。

和服は手入れも大変だったため、実用面でも洋装が優位となりました。精神面で大きな社会変革の時、その波に乗ろうとする若者や知識人はどの時代にもでてきます。

洋装は「進歩的」「国際的」、和装は「保守的」「田舎的」とされ、和装は次第に日常着から外れていきました。

僕が生まれてから、自分の身近に和装が日常着の人はいませんでした。

僕は茶道や華道も未経験で、今現在も和装の人は身の回りにいません。

電車の中や街を歩いていも、和装の人はほぼいません。

たまに和服のご高齢のご婦人を見かけると、「和装だなぁ」とまるで外国人が日本文化の象徴のように見る視点で、僕は見ています。

令和時代の日本人の大半は、こんな感覚なのではないか。

言い換えるなら、和装は一部の特殊な状況でのみ存続している文化と言えそうです。

停滞していた文化が復活した一例として「和食文化」があります。

厳密には停滞したのか微妙ですが、歴史的には昭和時代に洋食化が進み、平成中期頃から和食は見直されています。

その1つに2013年の「ユネスコ無形文化遺産」登録があったのも一因です。

そしてそれよりも重要な要因として、健康志向の推進が現在も続いています。

和食の基本でもある味噌は発酵食品で、他にも和食には納豆や漬物もある。

脂っこい食べ物への反動や、ファーストフードからスローフードへの揺り戻しも、311がきっかけとは言いませんが足元を考える人が増えている気もしている。

自分が和食好きなので偏見が入っていますが、2025年現在、和食は世界で通用する文化だと僕は考えています。

では和装が復活する要素がこの先にあるか問われても、僕には良い回答は思いつきません。

ビジネススクール授業で取り上げるには良い題材かもしれませんが、たとえば2020年代に2000億円強しかない和服市場を、売上ピークだった昭和時代末期の1兆数千億円に戻す方法を考えよ、と言われても難易度が高いと感じます。

日本酒は海外に活路を見いだしましたが、和装を日本人以外の人たちに着てもらうのも現実的には難しく、和装の未来は明るいとは言えません。

個人的には、僕は歳をとって、和装に興味が出てきました。

和装と言っても洋装の手軽さが染みついているので本格的なものではなく、甚平が良いと思っています。

甚平を着て街を歩いても奇異な目で見られることは多分なく、人とは少し違った服装であり、日本の文化に触れられる。

洋装に比べ和装はポケットがないなど不便な面はありつつ、そういうものとして受け入れる姿勢、コスパ思想のアンチテーゼでもある。

手間も楽しむ心のゆとり。

贅沢が何かは人の感性によりますが、和服を着こなしている人を見ると、僕は人生の達人かもしれないと想像します。

さいごに

僕が和服を着たタイミングを思い起こすと、子どもの頃の七五三で着せられた写真がありますが、記憶に残っておらず。

大人になってからは、成人式はスーツだったので、自分の結婚式の時に本格的な和装をした1回きりです。

僕は神前結婚式を行い、レンタル着で初めて本格的な和装をしました。

当然ですが自分では着られず、着付けの人にお願いしましたが、着た感想は「思ったより動きにくないが、何枚か着ているので重さを感じる」でした。

和服を着て刀で切りあう時代劇的なシーンを思い浮かべると、それは大変だと想像でき、ジャージなどの現代のスポーツウェアは理にかなってもいるとも感じました。

この理にかなっていると考え方が、自分が心の余裕が少ない現代人でもあると感じます。