この文章のトピックスは以下です。

・ここ65年で住宅数は362.7%に増加

・1世帯当たりの住宅数も伸びており2023年時点で1.16と1世帯1住宅以上

・住宅種別では一戸建て、共同住宅は増加、長屋は減少

・木造住宅は減り、非木造住宅が増加

・1都3県の住宅が全国に占める割合は30.3%

・持ち家率はずっと約6割で変化はない

・集合住宅割合はここ30年で約3割増加

・高層住宅が増え続けている

・1住宅当たりの部屋数は減少、広さは増加

・1室あたりの人員数は減少

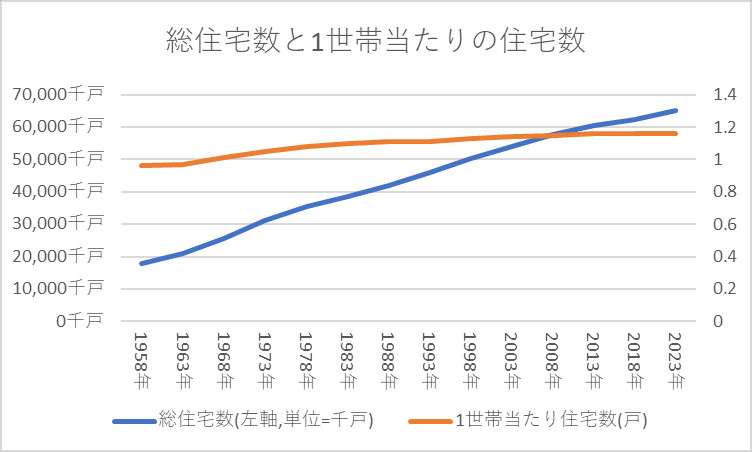

ここ65年で住宅数は約3.6倍

出典:令和5年住宅・土地統計調査(総務省)

上記は総住宅数と1世帯当たりの住宅数です、

総住宅数は1958年17,934千戸、2023年65,047千戸、前後比+47,113千戸で362.7%です。

1世帯当たり住宅数(戸)は1958年0.96、2023年1.16、前後比120.8%です。

総住宅数は緩やかに、1世帯当たりの住宅数は大きく増加しています。

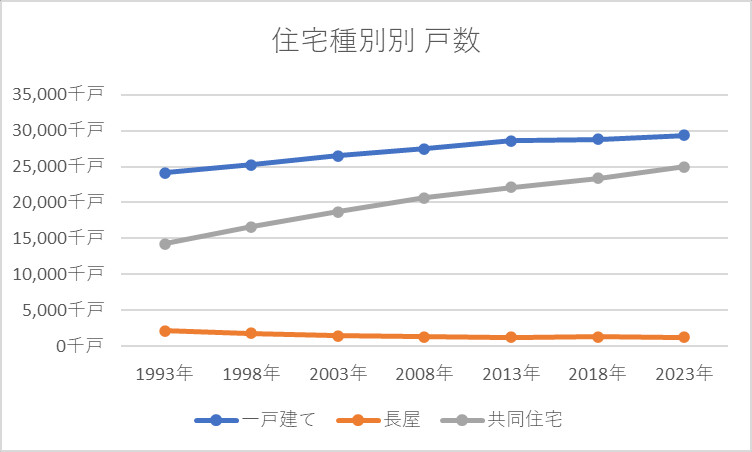

出典:令和5年住宅・土地統計調査(総務省)

上記は住宅種別別の戸数です。

一戸建ては1993年24,141千戸、2023年29,319千戸、前後比121.4%。

長屋は1993年2,163千戸、2023年1,265千戸、前後比58.5%。

共同住宅は1993年14,267千戸、2023年24,968千戸、前後比175.0%。

この期間、長屋が約半数になり共同住宅が1.75倍になっています。

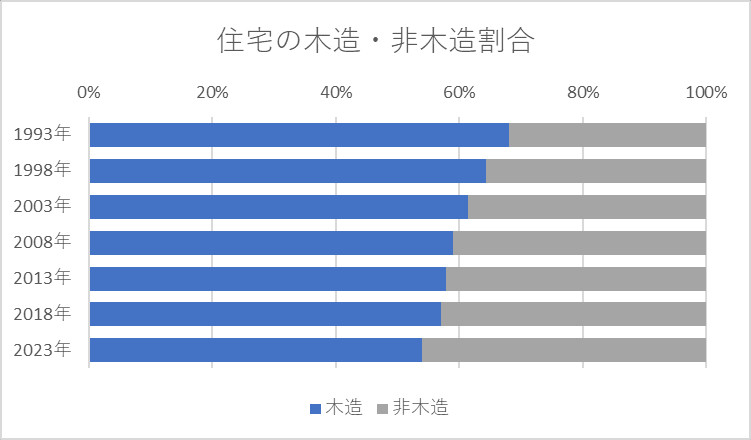

出典:令和5年住宅・土地統計調査(総務省)

上記は住宅の木造・非木造割合です。

木造は1993年68.1%、2023年54.0%、前後比-14.1%。

非木造は1993年31.9%、2023年46.0%、前後比14.1%。

非木造が増加し続けています。

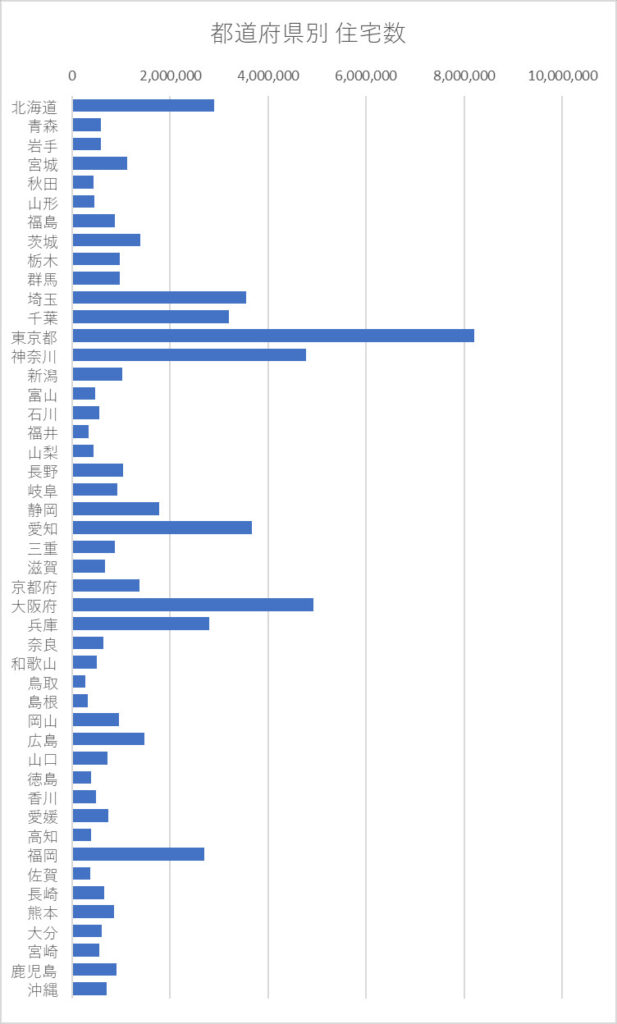

1都3県の住宅は全国の約3割

出典:令和5年住宅・土地統計調査(総務省)

上記は都道府県別の住宅数数です。

1位の東京都は8,201,400戸で、全国に占める割合は12.6%です。

2位の大阪府は4,928,600戸で、全国に占める割合は7.6%です。

1都三県(東京都、神奈川、千葉、埼玉)を足すと19,712,600戸で、全国に占める割合は30.3%です。

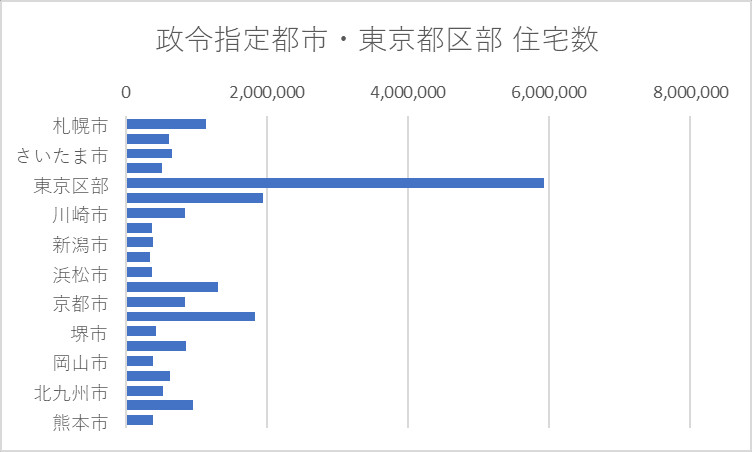

出典:令和5年住宅・土地統計調査(総務省)

上記は政令指定都市と東京都区部の住宅数です。

1位は東京区部5,922,100戸、2位横浜市1,942,700戸、3位大阪市1,827,900戸。

政令指定都市と東京都区部の住宅数は21,194,800戸で、全国に占める割合は32.6%です。

持ち家割合は30年間ずっと約6割

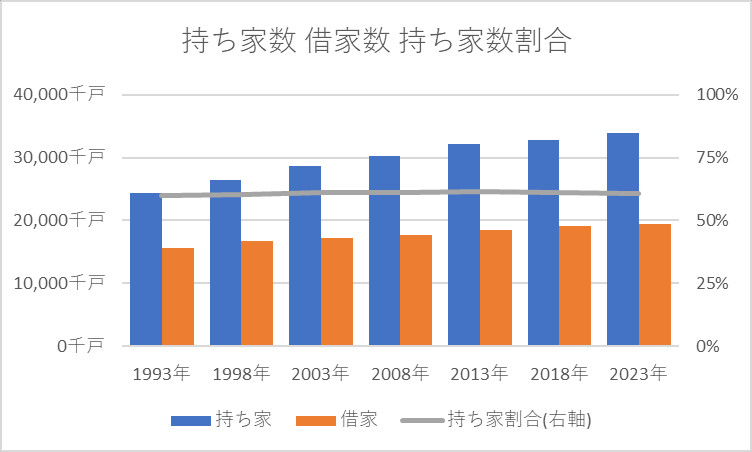

出典:令和5年住宅・土地統計調査(総務省)

上記は持ち家数・借家数・持ち家数割合です。

持ち家数も借家も伸び続けています。

持ち家数は1993年24,376千戸、2023年33,876千戸、前後比139.0%。

借家は1993年15,691千戸、2023年19,462千戸、前後比124.0%。

持ち家割合は1993年59.8%、2023年60.9%、前後比101.8%。

持ち家数と借家数は伸び続けていますが、持ち家割合はほぼ横ばいです。

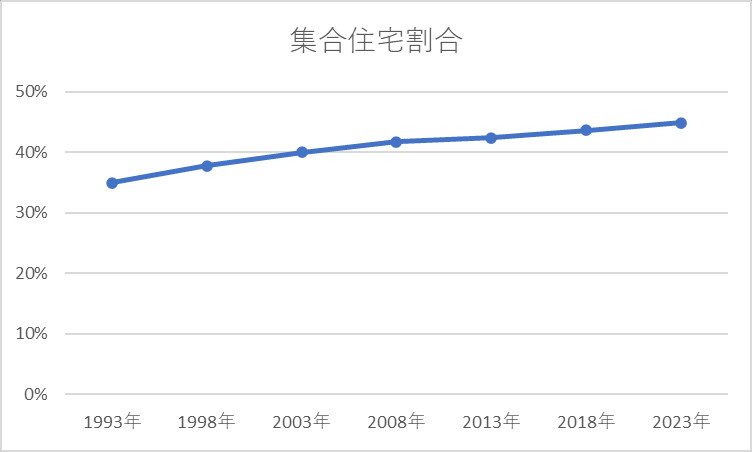

出典:令和5年住宅・土地統計調査(総務省)

上記は住居が集合住宅なのかの割合です。

1993年35.0%、2023年44.9%、前後比+9.9%。

この30年で、集合住宅に住む人が約1割増えています。

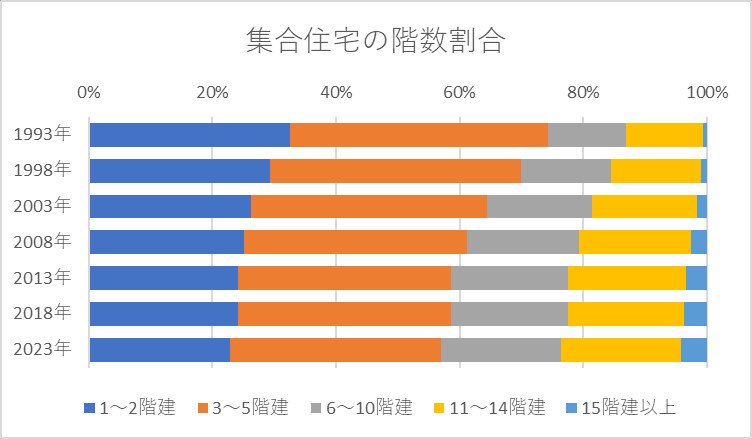

出典:令和5年住宅・土地統計調査(総務省)

上記は集合住宅の階数の割合です。

建物の階数が低い低層住宅が減っており、階数が高い建物が増えています。

「15階建以上」は全体に占める割合こそ2023年4.6%と他に比べ最小値ですが、伸び率はこの30年で657.1%と約6.5倍に増えています。

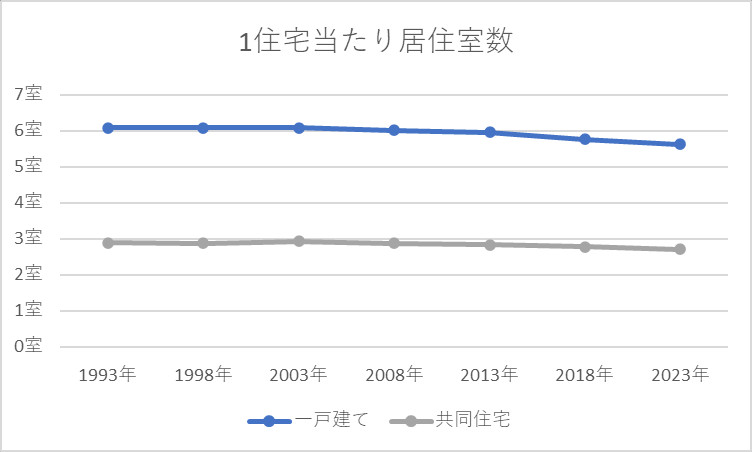

1住宅当たりの部屋は減り、広くなっている

出典:令和5年住宅・土地統計調査(総務省)

上記は1住宅当たり居住室数です。

一戸建ては1993年6.08室、2023年5.62室、前後比92.4%。

共同住宅は1993年2.89室、2023年2.71室、前後比93.8%。

どちらも同程度減少しており、部屋数は減少傾向です。

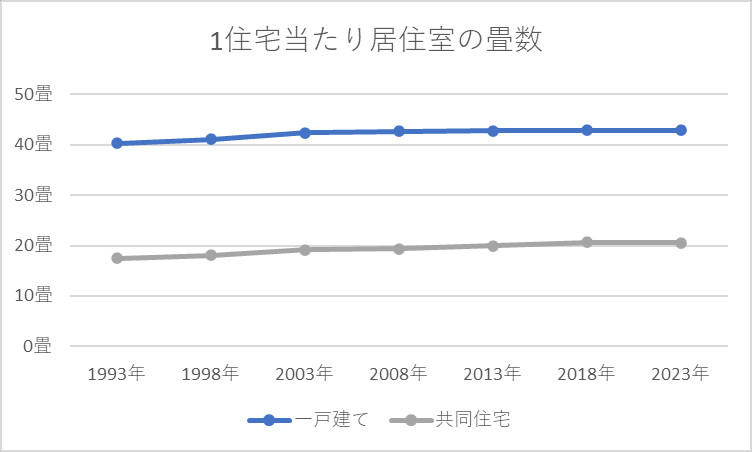

出典:令和5年住宅・土地統計調査(総務省)

上記は1住宅当たり居住室の畳数(広さ)です。

一戸建ては1993年40.34畳、2023年42.91畳、前後比106.4%。

共同住宅は1993年17.44畳、2023年20.6畳、前後比118.1%。

どちらも増えていて居住室の広さは広がっていますが、共同住宅の方がより広がっています。

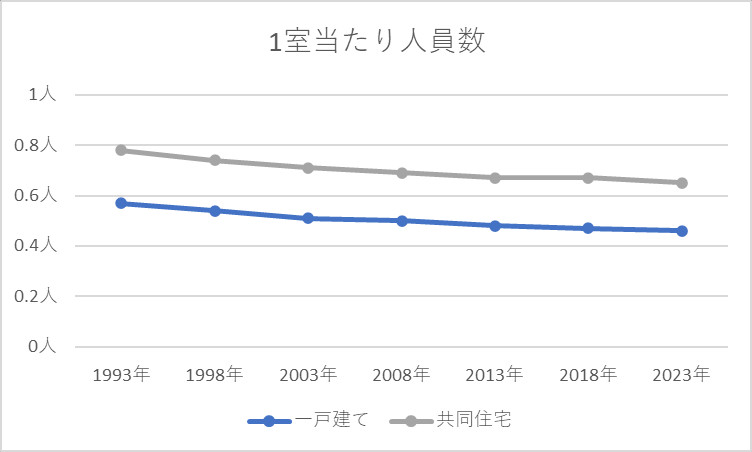

出典:令和5年住宅・土地統計調査(総務省)

上記は1室当たり人員数です。

一戸建ては1993年0.57人、2023年0.46人、前後比80.7%。

共同住宅は1993年0.78人、2023年0.65人、前後比83.3%。

どちらも1室あたりの人員数は約2割減っており、1人当たりの部屋は増えています。

住居選択は状況によって最適解は変わる

僕は東京に住んでおり、あくまで僕の住んでいる近辺のお話ですが、ほぼ空き地はありません。

また、家が建っていたところが更地になることはあっても、すぐ新しい建物が建ちます。

建物は戸建てであったり集合住宅であったりですが、少し大きな土地は必ず新しい集合住宅が建築されていきます。

今回見てきたデータでは住宅数増加し続けていますが、僕の身の回りでも集合住宅が確かに増えています。

人口減少期であっても、東京はまだしばら住宅需要があるとも言えます。

みていると、いまの建物は戸建てであっても集合住宅でも短期間で建築されています。

建物の中に入ったことはありませんが、いまはそれなりにしっかり作られているような気もしますが、実際のところは分かりません。

というのも、数十年前、僕が住んでいた集合住宅はいま考えると、安普請だった住居がありました。

それは、初めて一人暮らしした、賃貸のワンルームマンションです。

その住居で一番記憶に残っているのは、壁が薄い。

隣の部屋の固定電話(当時は固定電話がまだ普通に存在していた)のコールを含め、話し声がかなり聞こえる状態でした。

という事は、こちらの声もかなり筒抜けでもある。

初めての一人暮らしで、ワンルームとはこんなものかと思っていましたが、いま考えれば壁の熱さや防音に配慮がない住宅と言えます。

その後、2件目のワンルームに引っ越すとき、防音を選択条件にいれて探した結果、ほぼ隣の音が聞こえないワンルームがあった。

という事は、1件目がやはりお金をかけなかった建物だったと分かりました。

隣の音がほぼ聞こえないというのは、精神的に楽。

いまの感覚で言うなら、当たり前ですがプライバシーが守られています。

その2件目のワンルームは日当たりは悪かったのですが、男の一人暮らしで平日は寝るために部屋に戻ってくるような生活なので無問題。

部屋の広さが6畳くらいで家具類を配置すると本当に、狭くなりました。

ただ、慣れてくると狭いのも悪くない。

ほとんどが手の届く範囲にあるのは意外に便利で、いまでもこの先一人暮らしになるなら小さい部屋で十分と思っています。

その後、結婚して一時期、URの賃貸住宅を経て、持ち家を購入。

持ち家はプライバシーが守られているので、満足度が高い生活となっています。

その持ち家率は今回見てきたデータでははここ30年、ずっと6割前後でした。

僕もいまはこの6割に入っています。

賃貸vs持ち家論争がありますが、僕は同じ土俵で比較するものではないと思っています。

その人の考え方や状況に応じて答えが変わるものを、答えがないがゆえさも正しいように話題として取り上げているだけ。

自分が賃貸住宅も持ち家も経験したうえでどちらが良いかと言われたら、自分の実生活に最適で最小の居住スペースであればどちらでも良い、と答えます。

あえて言うなら持ち家を購入するなら、資産価値の高い場所を選ぶのは、この先の日本の人口状況を考えると大きなポイントになります。

時代はストックよりフローの優位性が高くなっています。

この考えで行くと賃貸住宅が正解になる人が多くなりますが、持ち家の良さもあると僕は実感しています。

ただいまは持ち家ですが、そこにこだわらずいつでも動ける覚悟を持つのも今の時代は必要と考えています。

さいごに

東京の東側の湾岸部には、タワーマンション群が林立しています。

一例ですが東京五輪の元選手村の晴海フラッグスは1089戸なので、これだけでもまとまった数の住宅数増加です。

また、東京以外でも人口集中地域の主要駅近辺は高い建物が増えています。

僕は独身時代、大きな駅そばの10階以上の賃貸マンションに住んでいました。

その駅周辺には様々な種類のお店があり、徒歩圏で生活が完結できる。

若い時分はとくにこうした場所にフィットしやすく、大きな駅の近くに高い建物が建つのは僕は良いと思っています。