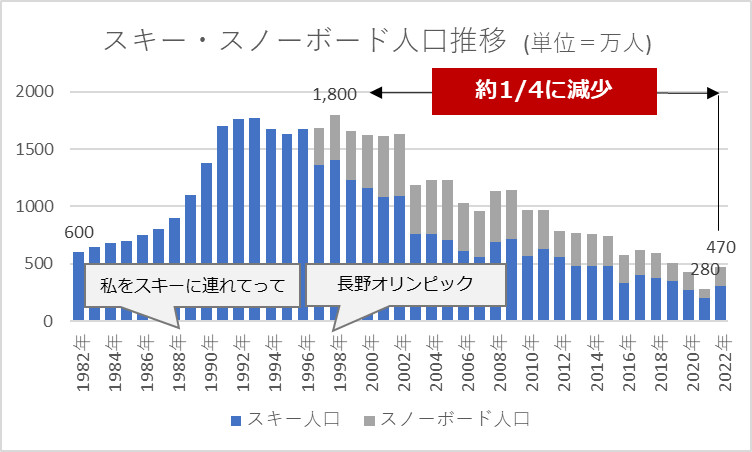

2021年まで減少を続けていた日本人のスキー・スノーボード人口が2022年は増加に転じました。

それでも最盛期に比べれば、参加人口は約1/4で、日本国内のスキー・スノーボード場もほぼ同じ割合で減少しています。

ただ、実際にゲレンデに行ってみると、いまは外国人が溢れています。

2024年・年始のニセコなど、リフト待ちの大渋滞ができる状況になっています。

2022年スキー・スノボ人口は最盛期比で74%減少

このブロックは、毎年発行されるレジャー白書の情報をもとに書いています。

レジャー白書の回答者は日本人に限定されています。

出典:レジャー白書(公益財団法人 日本生産本部)

1990年代から2000年代前半に山ができていて、それ以降右肩下がり。

最高値が1998年で、スキー人口が1,400万人、スノーボード人口が400万人、合計1,800万人でした。

それが2022年は、スキー人口が310万人、スノーボード人口が160万人、合計470万人。

最盛期に比べ2021年はスキー人口が-1,090万人、スノーボード人口が-240万人、合計-1,330万人減っています。

上記グラフ内の下段の「年」のところに2つの吹き出しを付けています。

1つ目は1987年に公開された映画「私をスキーに連れてって」。

これが日本のスキーブームに火つけ役で、1990年代は若者がこぞってスキーに行きました。

2つ目が長野オリンピックが開催された1998年。

この1998年が、日本のスキー・スノーボード人口の合計値の最盛期。

個別にみると、スキーの最盛期は1993年の1,770万人、スノーボードの最盛期は2002年の540万人です。

その後、2000年からは減少期に入り、2002年が1,090万人だったのが、2003年には760万人と大きく下がりました。

以降も前年比で増加した年もありますが、右肩下がりを続けています。

出典:レジャー白書(公益財団法人 日本生産本部)

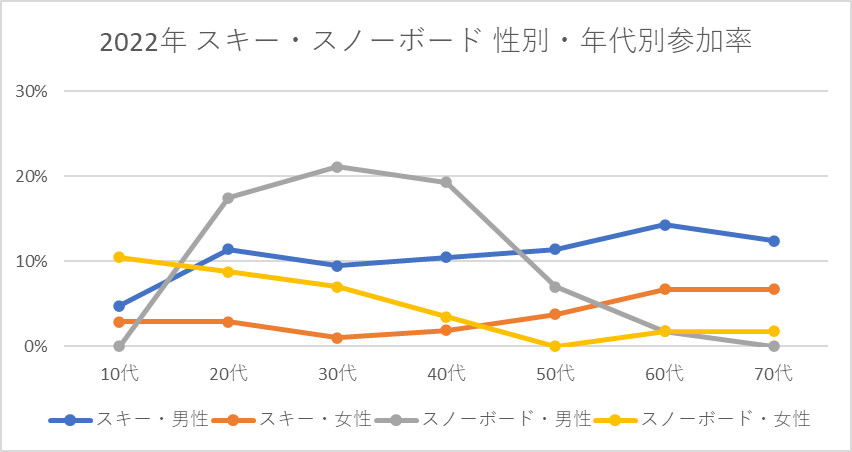

上記は2022年のスキー・スノーボードの性別と年代別参加率です。

女性より男性の方が参加率が高く、スキーは高齢になっても参加率が減っていませんが、スノーボードは若者が多い。

スキー・スノーボード場の数は最盛期から77%減少

出典:体育・スポーツ施設現況調査結果の概要(スポーツ庁)

上記はスキー・スノーボード場の数の推移です。

バブル期をピークにスキー場は減少を続けています。

最高値が1985年の1,669、2021年は449。

前後比-1,220で、-73.1%となっています。

この文章の最初のグラフではスキー・スノーボード人口は最盛期から74%減少だったので、近い数字になっています。

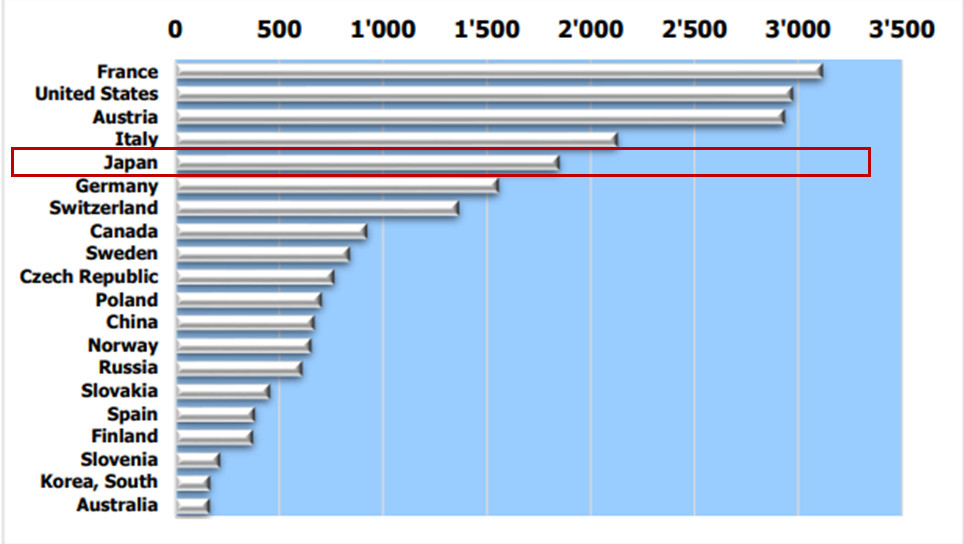

世界的に見ると

出典:International Report on Snow & Mountain Tourism 2022(Laurent Vanat)

世界の中でリフト数の多い順に並んだ情報が上記です。

1位がフランス、2位がアメリカ、3位がオーストリア。

日本は5番目にリフト数が多い国です。

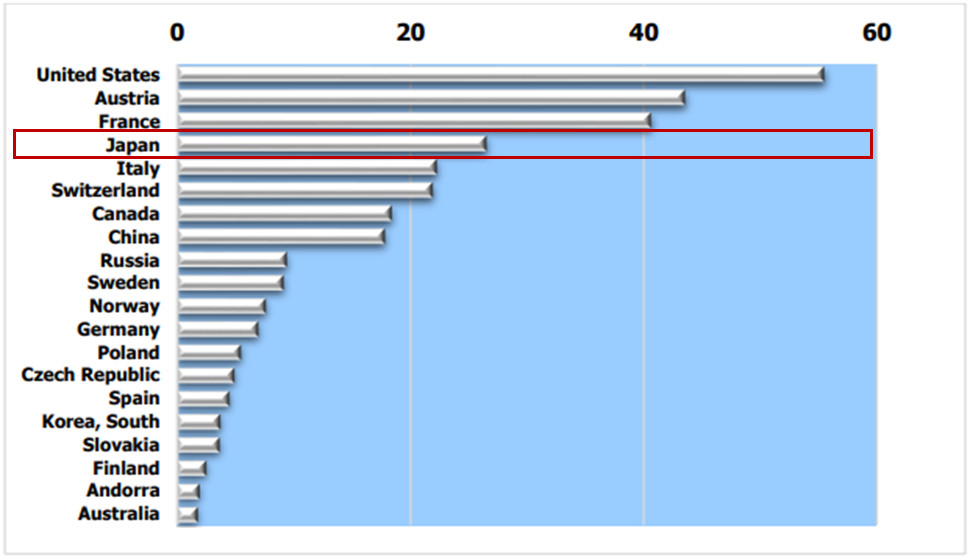

出典:International Report on Snow & Mountain Tourism 2022(Laurent Vanat)

各国のスキー場訪問客数情報が上記です。

1位がアメリカ、2位がオーストリア、3位がフランス、4位に日本が入っています。

出典:International Report on Snow & Mountain Tourism 2022(Laurent Vanat)

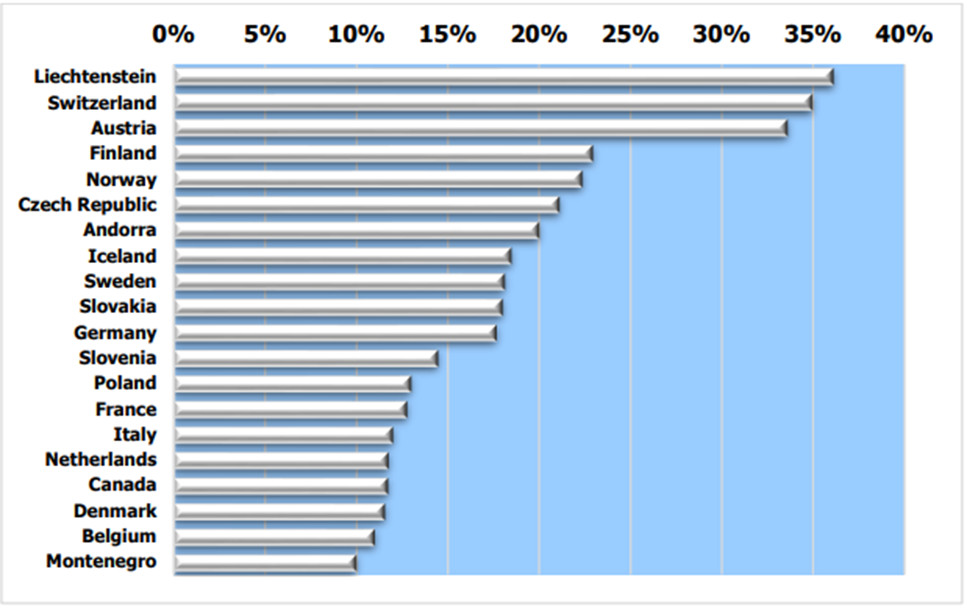

各国情報の最後は、スキー実施率。

1位がリヒテンシュタイン、2位がスイス、3位がオーストリア、4位がフィンランド、5位がノルウェイ。

ここには21か国が並んでいますが、日本は入っていません。

21位のモンテネグロの参加率が約10%なのでで、日本が入らないのはこの文章上記にあったレジャー白書に掲載されている情報と合致します。

(2021年の日本のスキースノーボード平均参加率は1.4%)

これらのグラフから言えるのは、日本はリフト数が多いが日本人スキー人口は少ない。

日本のスキー場に行くのは、日本人ばかりではなく訪日外国人も多くいる(いた)、となります。

さいごに

ニセコには外資ホテルのパークハイアットとリッツカールトンがすでにあります。

それ以降も、高級と呼ばれるホテルグループの参入は続いています。

安比高原にANA。

猫魔に星野リゾートグループ。

ペイシャンス・キャピタル・グループ(PCG)が妙高で大規模なリゾート開発。

日本の雪質の良さと、2024年現在の円安を考えると、コロナ明けのいまは一つの投資タイミングです。

ただ、彼らのターゲットは主に外国人と日本国内の富裕層。

日本人のスキー・スノーボード人口が増えるかと言うと、僕は難しいと思っています。

僕は毎年雪山に行っているので分かりますが、スノーアクティビティはお金がかかる。

車を所有して、スタッドレスを装着して、スキー用品を準備して、リフト券を買って、宿泊する。

これだけの出費に見合う満足感を新規参入者に持ってもらうのは、給与アップが見込めずコスパ思想が広がる現代、至難の業です。