この文章のトピックスは以下です。

・小中高生の平均読書冊数ここ30年で約2倍に増加

・本を1冊も読まない子も減っている

・ここ8年では平均読書時間は減っている

・小学1年時に多読する子はその後も多読層を継続している

・読み聞かせをたくさん受けた子どもは多読層になっている

・16歳以上の年齢で見ると2023年1冊も本を読まないのは62.6%

・地域ブロックで見ると大きな差はない

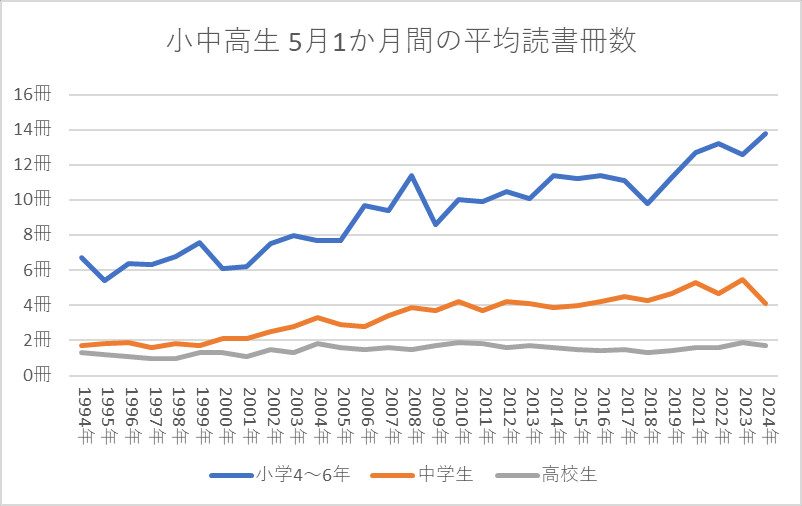

小中高生の平均読書冊数は増え続けている

出典:第69回学校読書調査概要(公益財団法人 全国学校図書館協議会)

上記は小中高生について5月1か月間の平均読書冊数です。

小学4~6年は1994年6.7冊、2024年13.8冊、前後比7.1冊(206.0%)です。

中学生は1994年1.7冊、2024年4.1冊、前後比2.4冊(241.2%)です。

高校生は1994年1.3冊、2024年1.7冊、前後比0.4冊(130.8%)です。

すべての学齢で平均読書冊数は増えています。

読書量は小学生が圧倒的に多いですが、この期間の増加率1位は中学生です。

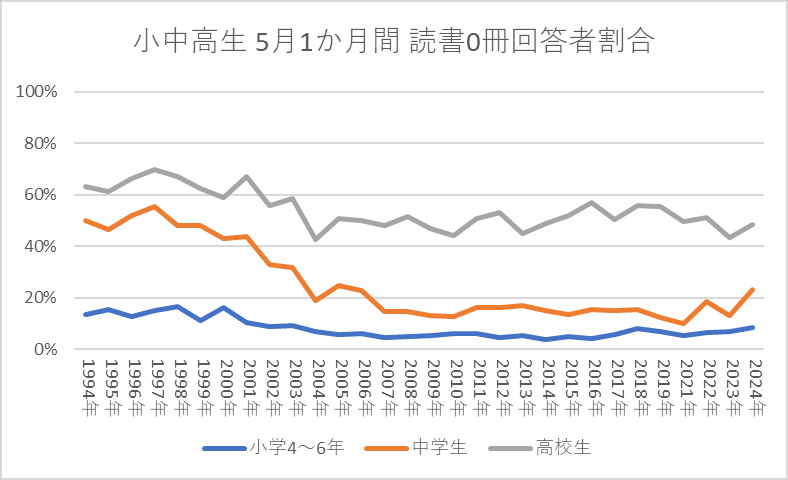

出典:第69回学校読書調査概要(公益財団法人 全国学校図書館協議会)

上記は小中高生について5月1か月間の1冊も本を読まなかった子どもの割合です。

小学4~6年は1994年13.5%、2024年8.5%、前後-5.0%です。

中学生は1994年49.9%、2024年23.4%、前後比-26.5%です。

高校生は1994年63.2%、2024年48.3%、前後比-14.9%です。

すべての学齢で、本を読まない子(月間0冊)は減っています。

2つのグラフをまとめると、本を読む人は増え、読む量は増えています。

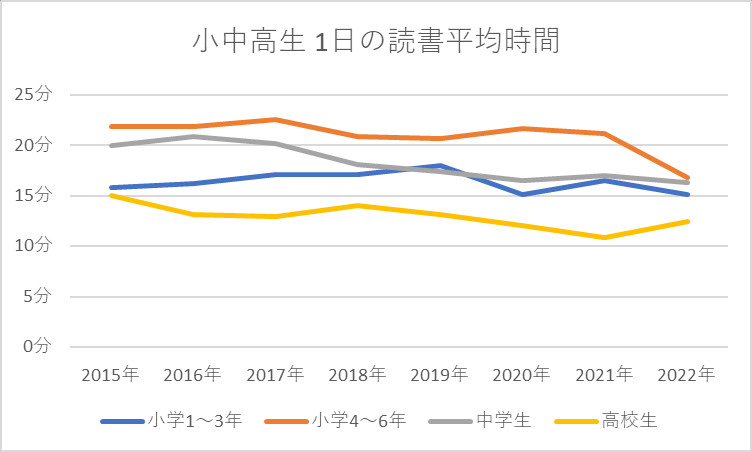

1日の平均読書時間は12.1分減少

出典:[データ集]第4回「読書行動」について考えるデータ(ベネッセ教育総合研究所)

上記はベネッセの小中高生、1日当たり読書平均時間です。

8年間のデータですが、すべての属性で読書時間が減っています。

小学1~3年は2015年15.8分、2022年15.1分、前後比-0.7分(95.6%)です。

小学4~6年は2015年21.9分、2022年16.8分、前後比-5.1分(76.7%)です。

中学生は2015年20分、2022年16.3分、前後比-3.7分(81.5%)です。

高校生は2015年15分、2022年12.4分、前後比-2.6分(82.7%)です。

1つ上のブロックで読書する人は増えていましたが、このデータを見ると読書時間は減っています。

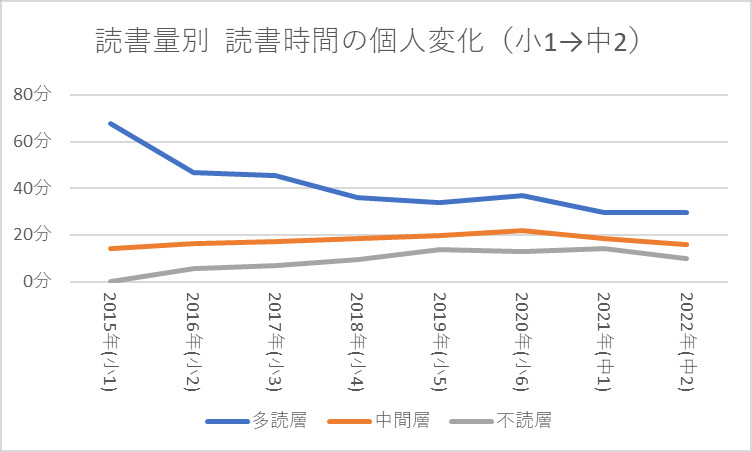

出典:[データ集]第4回「読書行動」について考えるデータ(ベネッセ教育総合研究所)

上記は、よく本を読む子ども(多読層)から本を読まない子ども(不読層)について、その後の読書時間の経過情報です。

まずグラフを見ると、「多読層」「中間層」「不読層」の順位は経年変化でも変わっていません。

グラフ内青色線の「多読層」が減少幅は大きいですが、それでも最後まで順位は1位。

本をたくさん読む子は。その後も継続して本を読むとなります。

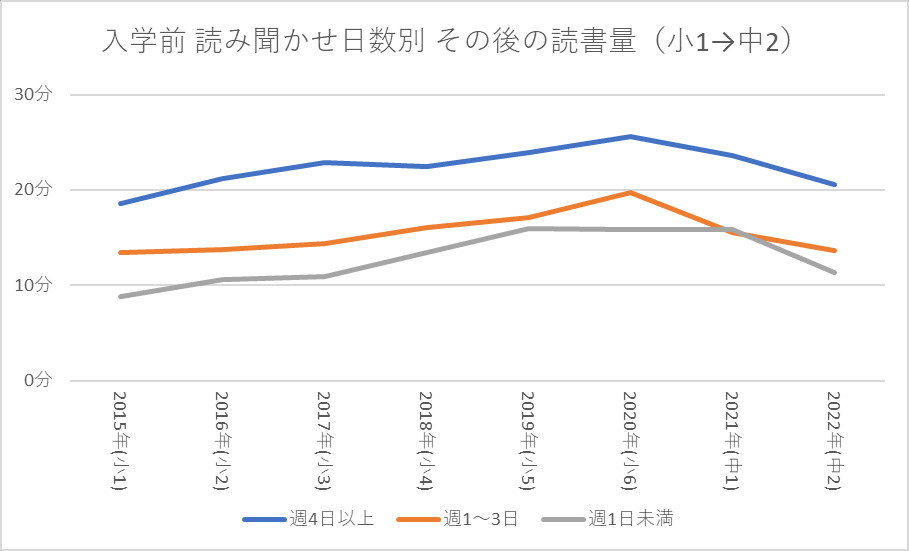

出典:[データ集]第4回「読書行動」について考えるデータ(ベネッセ教育総合研究所)

上記は子どもが入学前にどの程度読み聞かせされたかによって、その後の読書量の経過情報です。

総論、読み聞かせを多く受けた子どもは、その後自身で本を読む量が多い結果です。

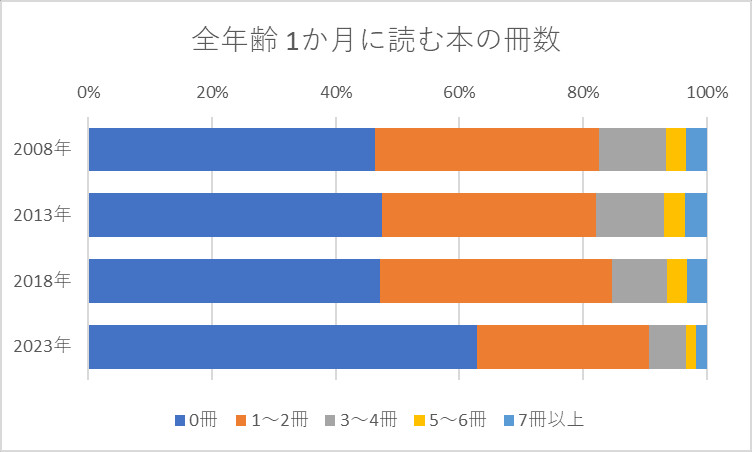

全年齢では2023年に月に1冊も本を読まない人が増えている

出典:国語に関する世論調査(文化庁)

ここからは子どもだけではなく、16歳以上から老人までの読書に関する情報です。

2008年に月間読書量が0冊だったのは46.1%、2023年62.6%、前後比+16.5%。

特に2023年に月間0冊が増えており、大人で読書する人は減っています。

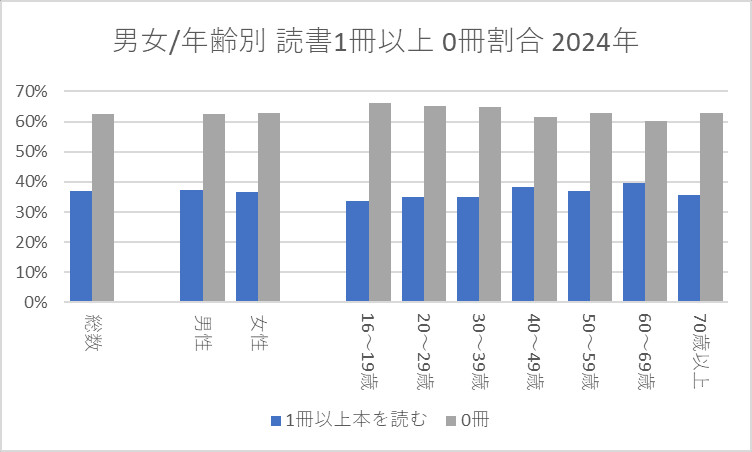

出典:国語に関する世論調査(文化庁)

上記は2024年の男女/年齢別、読書1冊以上か0冊の割合です。

男女比、年齢別でも大きな差はありません。

数%の差の範囲ですが、「1冊以上本を読む」の1位は60~69歳39.6%、2位40~49歳38.3%で中高年が優位。

「0冊」の1位は16~19歳66.3%、2位は20~29歳65.1%。

若年層が読書から少し離れていると言えます。

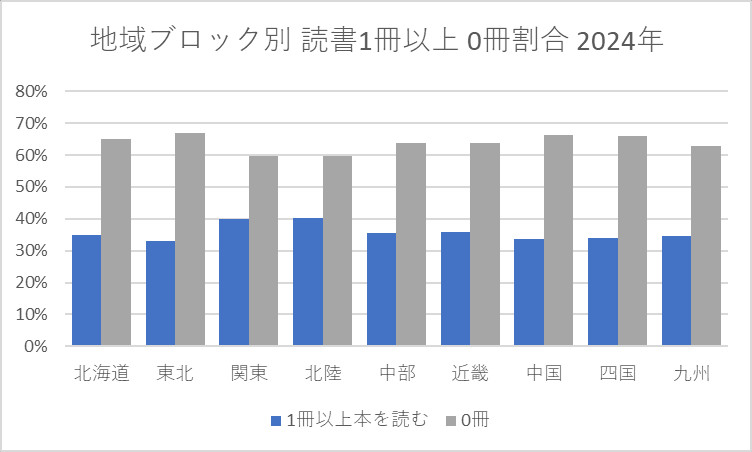

出典:国語に関する世論調査(文化庁)

上記は2024年の地域ブロック別、読書1冊以上か0冊の割合です。

こちらも1つ上のグラフの男女別、年齢別同様、大きな差はありません。

あえて特徴を1つ出すとなら、北陸地方が本を読む人が他のブロックに比べ多く、読書差数0冊の人が少ない。

動画優位時代の読書との距離感

今回、子どもの読書量を確認したのは、世の中で言われている「活字離れ」が本当なのか知りたかったためです。

結果は微妙であり、出典元や比べる時期で読書冊数は増えたり減ったりしている。

たとえば不読者は1990年代が割合的に一番多いが、2000年代にその割合は減り、2020年代はまた増えている。

また読書時間は近年減少傾向であり、これが正しいなら読書冊数は一般論で言えば減るはずです。

そして、子どもも含め忙しい現代を考えると、読書量減少の要素は増えています。

僕の体感値では、読書する人は減っていると思っています。

自分の年齢が上がったのが原因の1つと考えていますが、僕の周囲で本を読む人は年齢が上がる毎に少しずつ減っています。

活字が好きな人は変わらず残っていますが、技術書など業務に直結するものは除き、雑談の中で本の話題になることが減っている。

2025年時点の現代は、文字より動画優位です。

思い起こしてみると、娯楽の選択肢が地上波しかなかった昭和時代と違っている。

テレビが家庭に1台しかなく、チャンネル選択権(死後)は親なので、子どもの娯楽の選択肢は限られていました。

そんな当時の子どもの娯楽として、小説は1つの選択肢でした。

僕は子どもの頃、学校の図書館で江戸川乱歩やシャーロックホームズなど、シリーズ読破して楽しんでいました。

それがいまは、スマホでの動画視聴で自分の興味があるものを自由に選択できる。

あるいは、友達とSNSでのやりとりもある。

今回見たデータでは2024年時、高校生の48.3%が月に1冊も本を読んでいません。

ただえさえ忙しくスマホが手元にある環境、読書の優先順位が下がるのは自然の流れ。

そしてこのデジタルネイティブ世代が今後、親になる未来、いまより読書割合が増えているとは思えません。

「本を読む」という行為は、一部の好き者の範疇になっていくと思われます。

また「そりゃそうだ」と思うのが、就学前に読み聞かせ量が多かった子どもは、その後も読書量が多いデータが上記にありました。

他にも因果ではないと言われますが、家庭内蔵書数が多い家庭の子どもは読書する子が多い。

あるいは親が本を読む姿をよく見せている家庭では、子どもが本を読む。

家に本がたくさんあれば子どもが本好きになるとは言い切れませんが、僕はその傾向は強まると思っています。

わが家だけのお話なので一般論ではありませんが、わが家では小さなころから近くの大きな図書館に通って、毎週絵本を読んでいたのがその理由かわかりませんが、子どもは本が大好きです。

いまでも図書館や本屋に行くのは子どもにとって大きな楽しみで、生活の一部になっている。

僕が取捨選択してわずかだけ残している好きな漫画含め、子どもは家にある本を手あたり次第読みあさって、あれはおもしろかったこれはイマイチと言いながら好きな本は読み返している。

目新しさのない結論ですが、本に囲まれた環境で生きていれば読書量が多くなる。

たまたま僕が本を好きで、子どもはそこに引っ張られた、あるいは親が子どもを洗脳した。

僕は、娯楽としてYouTUBEは見ます。

ただ相変わらず本も読み続けています。

僕にとっては自分に深く残るの可能性があるのは本で、YouTUBEはその場の娯楽として切り分けています。

さいごに

辞書にはない言葉ですが「読書体力」というワードがあります。

意味は「長時間集中して本を読み続ける力」や「難しい内容の本を理解しながら読み進める力」。

これを上げるには肉体的なトレーニングと同じく、読書週間で少しづつ鍛えていくものです。

1. 短くて面白い本から始める

2. 毎日少しずつ読む習慣をつける

3. 読書記録をつける

4. ジャンルを広げてみる

5. 少し難しい本にチャレンジする

6. 音読や黙読を使い分ける

7. 読書会や感想の共有をする

上記を読んで、めんどくさいと感じるか、そういう手法もあると思うか。

前者は読書習慣がないか少ない人、後者は日常に読書が溶け込んでいる人かもしれません。

僕は活字中毒者なので、これを読んで妥当だと感じます。

出かける時、手元に文庫本は持っていることが大半で、本があると安心します。

読書はランニングと同じく続けていると体力(読書力)は維持される。

そして定期的な運動を続ける人がかぎられるように、読書も一部のニッチな趣味でもあると思っています。

また、読書習慣がない人に「読んで、どうなるの?」と聞かれて「自分次第」と返しても力不足です。

自由時間を何に使うかは人それぞれで、僕にとってはそれが読書というだけです。