この文章のトピックスは以下です。

・個人のインターネット支出額は23年で2255.8%

・世帯のインターネット支出額は23年で213.5%

・世帯のインターネット支出、利用割合は2024年時点で53.5%

・ネット支出利用回数は年々増加

・実店舗に行かずインターネットだけで商品購入を完了する人は増えている

・月別にインターネット支出を見ると12月が1位

・インターネット支出、分類別では旅行系が1位

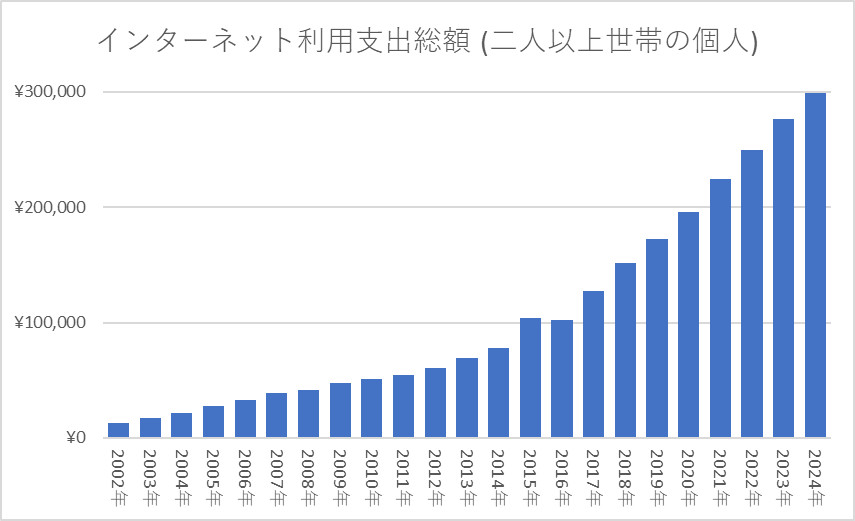

インターネット支出額は23年で約22.5倍

出典:家計消費状況調査(総務省統計局)

上記は二人以上の世帯・個人のインターネットを利用した支出年間総額推移です。

2002年\13,261、2024年\299,141、前後比\285,880(増減率 2255.8%)。

23年間で約22.5倍となっており、現代になるにつれインターネット通販が日常に溶け込んでいることがうかがえます。

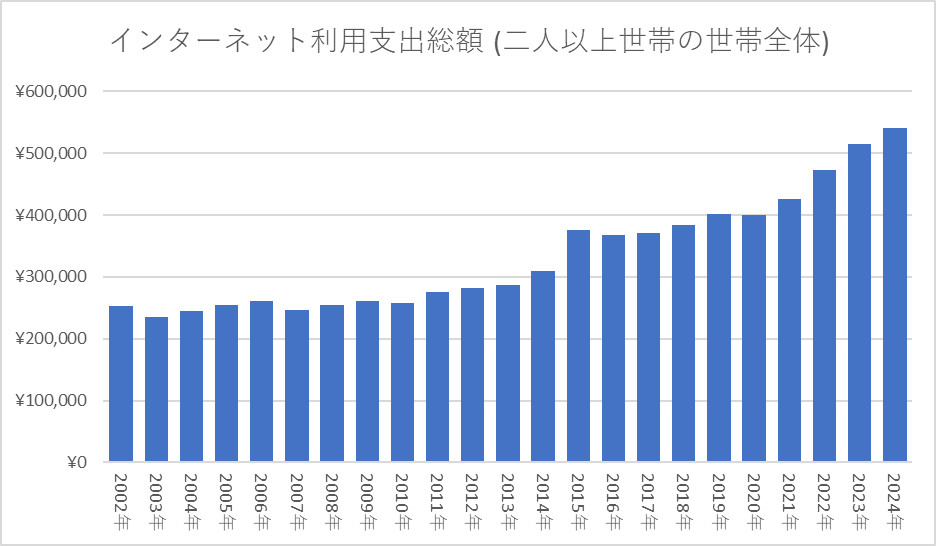

出典:家計消費状況調査(総務省統計局)

上記は二人以上の世帯、個人ではなく世帯全体でのインターネット利用支出年間総額です。

2002年\253,220、2024年\540,564、前後比\287,344(増減率 213.5%)。

個人増加率には及びませんが、世帯全体でも増加の傾向は変わりません。

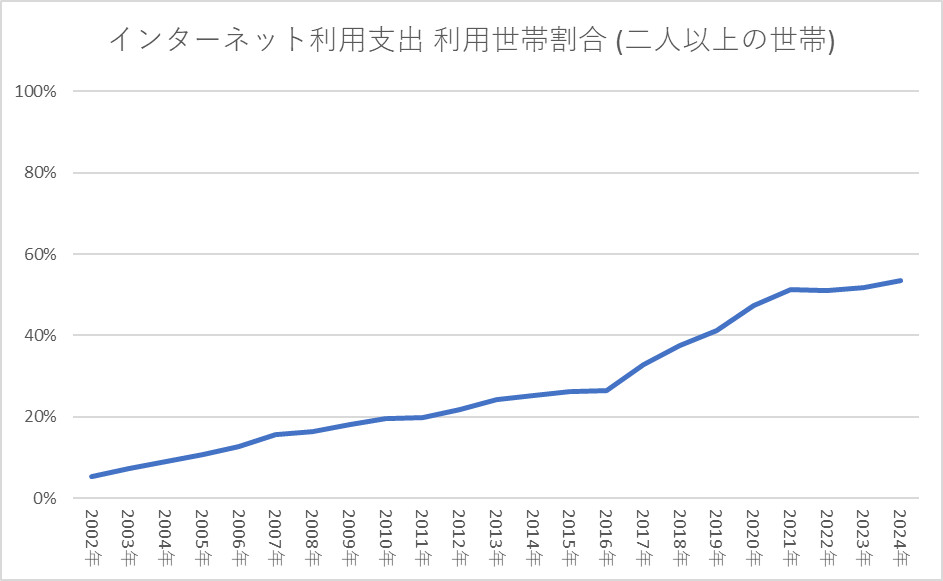

出典:家計消費状況調査(総務省統計局)

上記は二人以上の世帯・インターネット利用支出がある世帯割合です。

2002年5.3%、2024年53.5%。

2024年時点では5割強と半数はネット通販を利用しており、残りはリアルでのお買い物のみとなります。

若い年代ほどネット支出頻度が高い

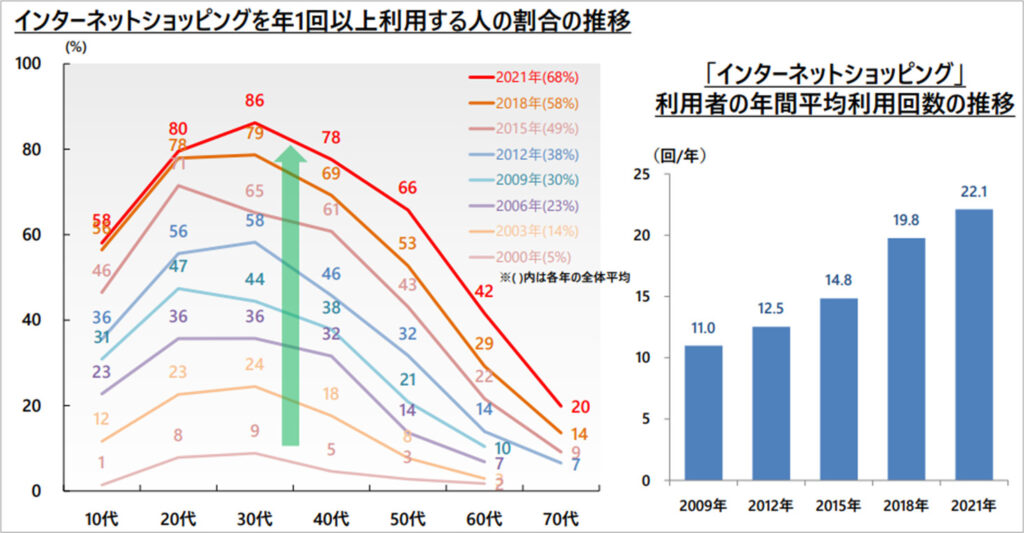

出典:生活者1万人アンケート(9回目)にみる 日本人の価値観・消費行動の変化(Nomura Research Institute (NRI))

上記の左グラフは年1回以上インターネットショッピングするか、年代別の情報です。

上に行くほど近年になり、近年になるほどネットショッピング利用が高くなっています。

右のグラフはネットショッピング利用者の、年間利用回数です。

年々増加しており、ネットショッピングがリアル購買から少しずつ置き換わっています。

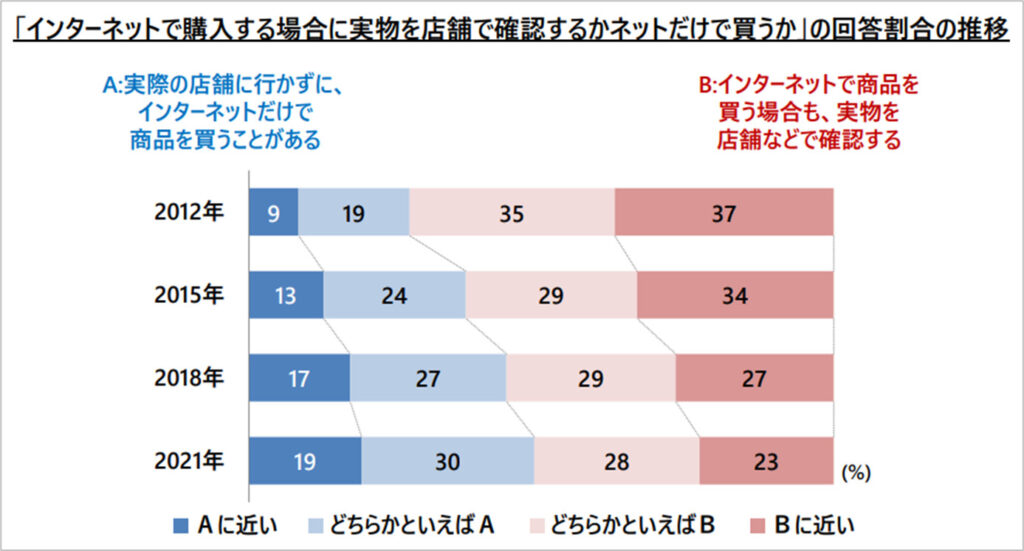

出典:生活者1万人アンケート(9回目)にみる 日本人の価値観・消費行動の変化(Nomura Research Institute (NRI))

上記は、インターネットで購入時、実店舗で確認するかネットだけで買うかの回答です。

やはり近年に近づくにつれ、インターネットだけで購入する人が増えています。

ネット支出1位は旅行系

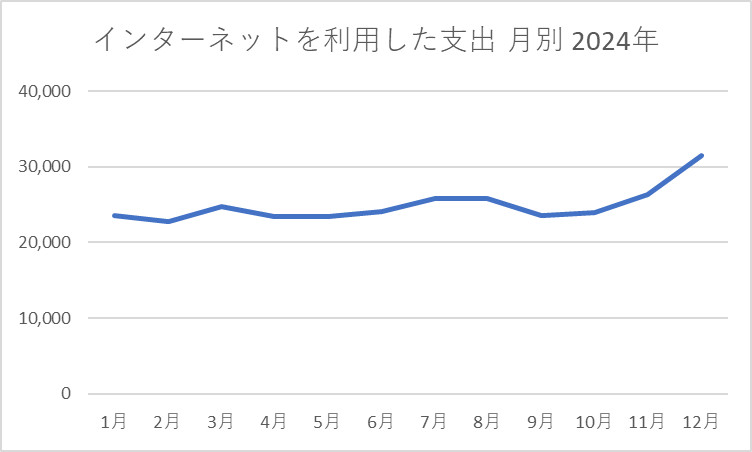

出典:家計消費状況調査(総務省統計局)

上記は2024年の月別、インターネットを利用した支出月額です。

年末の11月12月が他の月と比べて、ネット利用支出が高いですが、大きな差ではありません。

12月はボーナスシーズンでもあり、年末年始の食材等をインターネットで購入するひとが想像できます。

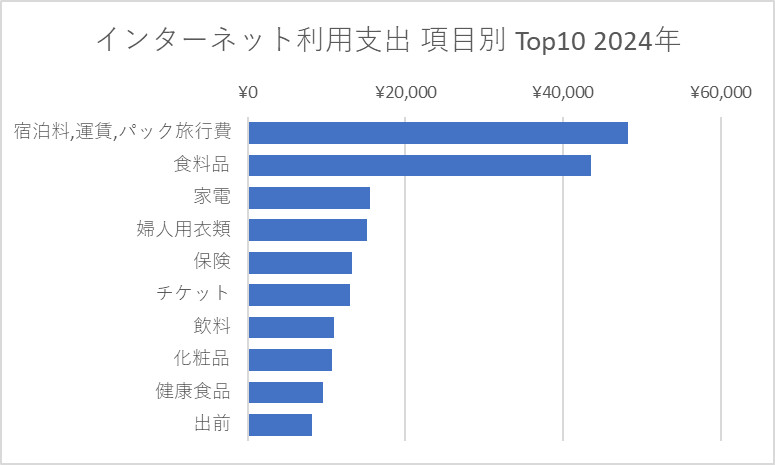

出典:家計消費状況調査(総務省統計局)

上記は2024年のインターネットを利用した支出、項目別Top10です。

1位は「宿泊料,運賃,パック旅行費」、2位は「食料品」。

いま、旅行予約や飛行機や新幹線の予約は、ネット経由という人が増えました。

また、食料品も水やお米など重いものをネット通販する人や、自分の住んでいる地域以外の珍しい食材を買う人の話が身近になりました。

ネット通販も使い分け

| インターネットショッピング | リアルショッピング | |

| メリット | 24時間いつでも買物可能 家電など値段比較ができる(安価購入) たくさんの商品が選べる 商品比較が簡単 自宅で完結、移動不要 レビューを参考にできる |

実物を見て触れられる 試着やサイズ確認が可能 即時購入・持ち帰り可能 店員のアドバイスが受けられる |

| デメリット | 実物確認ができない 配送に時間がかかる 返品・交換が面倒な場合がある 詐欺サイトのリスク |

営業時間に制限あり 店舗までの移動が必要 在庫がないことがある 混雑や待ち時間が発生することも 商品の比較が手間になる |

インターネットショッピングのメリット・デメリットを比べた結果が上記です。

それぞれに一長一短というか特徴が存在し、目的や状況に応じて使い分けるのが賢い選択です。

たとえば、家電や本はどこで買っても差がないものなのでネットで、服や靴など実物を見て判断しやすいものはリアル店舗など。

インターネット普及前はお歳暮やカタログギフトを除いて、リアル店舗での購入しか選択肢がありませんでした。

それが、徐々にネットで何でも買えるようになり、その利便性でネットショッピングでの購入にシフトしている。

ネットショッピングの特徴として、「いつでも」「たいていの商品が購入できる」点はあります。

それにプラスして、いまは可処分所得が物価上昇に負けているケースが考えられ、そうした消費者は価格に敏感になっている。

また、商品比較にも慣れており、広く比較するならネットは有利です。

値段自体の比較が簡単になり、価格の均一化も進んでいます。

たとえば、10店舗のショップがザックリ1割引きで販売していた商品があったとします。

その後、どこか1つのショップが3割引きで販売しつづけると、他のショップも追随せざるを得ない。

逆に値段が上がるケースもあって、プレミア価格となった商品は転売価格(価格上昇)になくなっていく。

メルカリのようなフリマサイトが日常に定着したのも、この流れを加速しました。

フリマサイト上では、その商品のいまの価格がすぐに分かり、値付け側もそれに倣っている。

需要と供給で考えると、正しい値動きに近づいています。

2010年ころまでは、リアル店舗で安く仕入れネットのフリマで高額販売(転売)する「せどり」がありました。

端的な例では、街の古書店で安い本を仕入れ、ネットで販売していました。

一時は本のバーコードを読み込めば、ネットでの一般価格が分かるツールもありました。

これも時代が進むにつれ難しくなっており、ネットリテラシー向上が価格の妥当性を高めました。

単なる価格的な面で安いものを探すなら、儲け度外視のリアルフリーマーケットで探すあたりがいまは現実的です。

子どもの衣類などの不用品がたまってきたので、引き取ってもらうくらいの気持ちの価格でリアルフリーマーケットで出品し、残ったものは捨てるものを購入するようなシナリオです。

僕は結婚する前の一人暮らし時代は、リアルフリーマーケットに行く習慣はありませんでした。

いまは子どもができて、フリマに行く目的でフリマに行くことはありませんが、通りがかりでフリマが開催されており、時間が許せば商品を眺めることはあります。

というのも、過去に何回か掘り出し物価格のおもちゃに出合ったためです。

あるいは、子どもと遊ぶようときに使えるテニスボールなども、フリマで格安で手に入れました。

僕は子どもになんでも買い与えるのは反対の立場です。

子どもが欲しい商品が高価だと、誕生日など理由がなければ購入しません。

それがリアルフリーマーケットで、中古であっても定価の半額だったのを見つけたとき、その商品を購入しました。

僕の中ではリアルフリーマーケットは宝探しの場所です。

さいごに

今回見たデータの中で、インターネット利用支出1位は旅行系でした。

僕はいま、旅行に行くときのホテルなどの予約はすべてネットで完結しています。

大阪万博や大型アミューズメント施設も、スマホ経由のネット予約が一般というか、それしか方法がないに近い時代です。

これに対し、高齢者やITリテラシーの低い人たちが取り残されるお話も聞きます。

テクノロジー進化は加速しており、それについていけないと時代に取り残されるのか。

その対策のためではありませんが、いまのAIの進化もすさまじい。

人間の困りごとを、AIが代行してくれる時代が近いと感じます。